ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

ロゴ作成料金の相場と最適価格の見極め方について

カテゴリー

ロゴ制作・ロゴデザインを依頼する上でまずはじめに気になるのは制作費用や作成料金といったコストのことではないでしょうか。ロゴが必要となる起業や開店などはそう何度も行うものではないため、ロゴ制作・ロゴデザインに必要な費用や料金がどの程度のものなのか、ほとんどの人は見当がつかないと思います。

ロゴは高度なデザインのノウハウが詰まっているようにも見えるし、デザイナーのセンスや思い付きでさほど時間をかけずに作ったもののようにも見えます。ロゴはグラフィックデザイン業の範疇に入る制作物ですが、様々な制作物の中でもロゴは最も制作過程が見えづらいと言われています。制作過程が見えないのですから、費用や料金を提示されてもその金額が妥当なのかどうか判断するのは難しくて当然です。

そこでこのコラムでは、現在のロゴデザイン・ロゴ制作の相場の実態を分析し、ロゴ制作費・作成料金の見方を整理することで、ロゴデザイン・ロゴ制作の相場や最適価格を正しく見極められるようになってもらいたいと考えています。これからロゴを作ろうと考えている方は、提示された金額に納得した上でロゴデザイン・ロゴ制作が発注できるよう、是非このコラムをご一読頂ければと思います。

【当コラム目次】

- 1.ロゴ制作費・作成料金相場の歴史

- 2.現在のロゴデザイン相場とは

- 3.ロゴデザインでは相場ごとに最適な制作者がいる

- 4.見積金額が相場に対して妥当かどうかを分析しよう

- 5.相場で内容が変わるロゴ制作工程

- 6.ロゴデザインは相場によって付加価値の与え方にも差が出る

- 7.ロゴデザインは相場によって様々な料金プランがある

- 8.ロゴ制作における需要・供給の状況と今後の相場動向について

- 9.現在のロゴデザイン相場に対するsynchlogoの考え方や料金設定について

- 10.おわりに

1.ロゴ制作費・作成料金相場の歴史

昔、ロゴ制作の相場は高かった

前述の通り、ロゴはグラフィックデザイン業の範疇に入る制作物です。グラフィックデザインとは、ロゴ、名刺、チラシ、パンフレット、ポスター、パッケージなど、主に広告やビジネスをサポートする制作物全般をデザインする業種のことです。そしてロゴはその中でも特にデザインするのが難しいものとして扱われていました。なぜならロゴは他の制作物にはない以下の特徴があるからです。

・使用する目的が多方面にわたる

・強い差別化や唯一性が求められる

・「機能性」と「デザイン性」に絶妙なバランスが求められる

そんな理由から、一昔前はロゴデザインを積極的にやりたがるデザイナーはあまり多くなく、そのためロゴ制作費・作成料金の相場は高くて当たり前とされていました。またグラフィックデザインの業界では、「ロゴが出来ればどんな制作物のデザインでもできる」と言われるほど、ロゴはハイレベルなスキルや経験を要するデザインとされていたのです。

グラフィックデザイン業界ではこのように扱われていたロゴデザインですが、当時制作にかかる費用・料金がどれくらいだったかと言うと、最も高額な場合は百万円近くになるとされていました。

高額とされていた理由ですが、ロゴをデザインするためにはその前段階にあるブランディングの検討・立案も必須とされていたからだと考えられています。ブランディングとは競合との差別化を図るために、商品やサービスを意図的かつ戦略的にブランド化していくことを指すもので、CI(コーポレート・アイデンティティ)やVI(ヴィジュアル・アイデンティティ)などと呼ばれることもあります。企業が社運をかけて発表する商品やサービスのような大掛かりなものだと、競合の調査や研究、流行やトレンドのチェック、世の中のニーズの把握や今後の展開の予測などを徹底的に行い、どのようなブランド戦略で進めるか慎重に検討が重ねられます。そのブランド戦略ができて初めてロゴは作り始めることができるようになるのですが、そこに至るまでに膨大な作業が行われていたため、ロゴ制作は高額なものとして認識されていたのです。

クラウドソーシングやスキルマーケットによって相場に革命が起きる

そんな「高くて当たり前」とされていたロゴ制作ですが、近年登場したクラウドソーシングやスキルマーケットなどのサービスによって価格破壊が起きてしまいます。結論から言うと、数千円という金額でロゴ制作を請け負う人が次々と現れたのです。

クラウドソーシングやスキルマーケットについては後ほど詳しく解説いたしますが、ロゴデザインの価格破壊はこれらのサービスによって発注者と制作者のマッチングが驚くほど容易になったことと、サービスに在籍する制作者達が行ったロゴ制作過程の簡素化によって起きたものと考えられています。

価格破壊以前は「安くロゴを作りたい」と思っても、それを許さない風潮がグラフィックデザイン業界にはありました。しかしクラウドソーシングやスキルマーケットに在籍する経験の浅い制作者達によってそれは打ち破られ、制作過程を極限まで簡素化することで数千円で請け負えるようにしてしまったのです。その状況に低相場でロゴ制作の発注を希望する発注者と、安くても請け負いたい制作者の利害が一致し、マッチングは一気に進んでいきました。

以前はハイレベルなスキルや経験を要するものとして認識されていたロゴ制作ですが、近年クラウドソーシングやスキルマーケットを主戦場とする制作者の間では、「ロゴは、グラフィックデザインを志す人が手始めに取り組むのにちょうど良い題材」とまで言われるようになってしまいました。そんな新しい認識が広まり、ロゴ制作の現場には駆け出しのデザイナーやデザイン初学者までも次々と現れるようになり、加速度的にロゴデザインにかかる費用の相場は下がっていったのです。

「消費されるロゴ」の誕生

そもそもロゴは一度作れば変えることのない、「永続性」を伴うものとして考えられていました。よってロゴデザインは、イレベルなスキルや経験を備えたデザイナーでなければ手が付けられない代物という扱いでした。

しかし先述の価格破壊によって、ロゴを使う側にも新しい認識が生まれます。ロゴは「50年・100年使い続けるもの」ではなく「時代や流行に合わせて適宜変えていくもの」として扱われるようにもなり始めたのです。以前は「高いお金を払って作ったロゴだから、長く使わないと勿体ない」と考える人がほとんどでしたが、価格破壊後は「その金額なら状況に応じてロゴを作り直せばいい」と考える人が増えていったのです。それまでは「ロゴ=使い続けるもの」という考え方だけだったが、「ロゴ=消費するもの」とも考えられるようになってしまったのです。

このようにしてロゴデザインにおける価格破壊は、ロゴに対する価値観までも変えてしまったのです。

2.現在のロゴデザイン相場とは

前節ではロゴデザインの相場の歴史について解説しました。ロゴデザイン相場における価格破壊のきっかけはクラウドソーシングやスキルマーケットといった新たな仕組みの登場によるものでしたが、それらも潜在的にニーズがなければ成立していないはずです。つまり結局のところロゴデザインでも質より価格を重視する人がそもそも一定数いたということです。

それでは価格破壊後の現在、ロゴデザインの相場はどのようになったか具体的に見ていきましょう。現在のロゴデザイン相場は大きく低相場・中間相場・高相場の3つに分けることで特徴が説明しやすくなります。ここではそれぞれの相場の特徴を、まずは需要側目線で解説していきたいと思います。

低相場|5,000円~30,000円程度

クラウドソーシング・スキルマーケットによって表面化した、「安く作りたい」と考えているニーズをターゲットとしている相場で、質よりも価格を重視した発注者が多く見られます。発注者となるのは主に起業や開業、開店したばかり個人事業主や、趣味やボランティア、コミュニティ活動といった非営利活動でロゴを必要としている方です。

なぜ質よりも低価格を重視してロゴを作ろうとするのかというと、個人事業主は起業や開業、開店時というタイミングでは資金に余裕がなく、広告・宣伝費にさほどお金がかけられないためです。また非営利活動を行う方にいたっては、広告・宣伝目的での資金調達は行っておらず、そのためロゴは個人のポケットマネーで作らざるを得ないといった例もしばしば見られます。

しかしロゴがないと様々なシーンで格好がつかず、こういった発注者は仕方なく少ない予算でロゴを作ってくれる人を探します。そうするとデザインの質にはあまりこだわっておられず、とにかく安くても形にしてくれるデザイナーが必要とされる訳です。

実はこういったニーズは昔から一定数あったのですが、昔は今ほどロゴを必要とする人とデザイナーとの接点がなく、知り合うためには人づてで紹介してもらうしか方法がなかったのです。それがクラウドソーシング・スキルマーケットといったマッチングシステムで容易に知り合えるようになったほか、最近ではSNSを介してデザイナーを見つけることもできるようになりました。またIoTやDXが今後さらに充実することも考えられ、発注者と受注者のマッチングやコミュニケーションに関するテクノロジーがますます進化し、この相場におけるロゴ制作のニーズは今後より増えていくものと予想されます。

このニーズに対する相場は現在5,000円~30,000円程度で、クラウドソーシングやスキルマーケットが登場する以前の平均相場の10分の1以下となっております。この相場でロゴが作れるようになったことで、これまでロゴ作ることができなかった起業者などの多くが、自分だけのオリジナルロゴを手にすることができるなったのです。

中間相場|30,000円~300,000円程度

低相場と、次に紹介する高相場の中間の相場帯で、「ある程度の質は必要だが、懐にもやさしいロゴづくりがしたい」という質と価格のバランスを重視した発注者が多く見られるという特徴があります。具体的にどのような発注者が多いかを紹介すると、一般の中小企業や、ブランディングに対する意識が高い個人事業主で、低相場とは違い、ロゴ制作のための予算もそれなりに確保しているようです。

この相場が一定のニーズから支持されている理由として、企業などでは外注する際に「なぜその制作者に発注するのか」という理由が必要になるものですが、その理由付けが必要になるほどの費用感ではないため、担当部署の独断で発注・決済できることが挙げられます。なお個人事業主にしても、30,000円~300,000円という金額は、広告・宣伝に力を入れようと考えている方であれば、個人のポケットマネーでも出せない額ではないという価格帯なのです。

スタートアップやベンチャー企業を目指す起業が近年増えてきていることもあり、この相場のロゴ制作も年々増えてきているようです。また個人事業では、セルフブランディングが重要視されつつあることから、今後さらにこの相場におけるロゴ制作のニーズは増えていくでしょう。

高相場|300,000円~1,000,000円程度

昔からある高い制作費・作成料金がそのまま変わらずに残っており、「とにかく良いロゴを作りたい」と考える、価格よりも質を重視した相場です。発注者は大企業や、ブランディングに対して意識の高い中小企業などで構成されています。

そういった企業はロゴを作るための広告・宣伝費も潤沢で、プロジェクト全体の総予算からすると、ロゴ制作に必要な金額は微々たる扱いになることもあります。もちろん広告・宣伝においてロゴは重要なものだと位置づけ、ちゃんとしたものを作るという意識はあるはずが、やはり予算に余裕があると「良いもの作るならお金はかけろ」という考えになるものです。

しかし企業の広告・宣伝費は景気に大きく左右されるため、特に景気のあまり良くない近年はこういったニーズは徐々に減っている傾向にあります。そのため中間相場へ発注先を変える企業も増えてきており、高い制作費をかけてロゴを作るのは特別なことになりつつあるようにも感じます。

| 相場 | 発注者のスタンス | 主な発注者 |

| 低相場 5,000円~30,000円程度 | ◆質よりも価格を重視 「とにかく安くロゴを作りたい」 | ・起業や開業、開店したばかりの個人事業主 ・趣味やボランティア、コミュニティ活動といった非営利活動でロゴを必要としている方 |

| 中間相場 30,000円~300,000円程度 | ◆質と価格のバランスを重視 「ある程度の質は必要だが、懐にもやさしい発注にしたい」 | ・一般の中小企業 ・ブランディングに対して意識の高い個人事業主 |

| 高相場 300,000円~1,000,000円程度 | ◆価格よりも質を重視 「とにかく良いロゴを作りたい」 | ・大企業 ・ブランディングに対して意識の高い中小企業 |

3.ロゴデザインでは相場ごとに最適な制作者がいる

前節では現在のロゴデザインには3つの相場があり、それぞれの相場でニーズや発注者がはっきりと分かれていることをご紹介いたしましたが、ここでは発注先についても相場ごとに最適な制作者がいることを解説したいと思います。

まず、それぞれの制作者が一定の相場の範囲内でのみロゴ制作業務を行う理由について説明しましょう。たとえば普段1,000,000円でロゴを作っている制作者がいたとします。ではその制作者が5,000円のロゴデザインの仕事に手を出すかというと、金額が安すぎるため受注しないことは容易に想像できると思います。普段やっている1,000,000円の制作スタイルでは割に合わないと考えるからでしょう。低相場であるクラウドソーシングやスキルマーケットの場に熟練のデザイナーがいないのはそのためです。

では、低相場の制作者が高相場の仕事をするかというと、喜んで受注しそうな気がすると思いますが、実際手を出すことはほぼありません。なぜなら、普段低相場で求められている程度の制作しかしていない制作者は、高相場で求められる仕事内容を理解・実践できないからです。

つまりロゴデザインにおいて制作者は、相場に応じた業務内容を遂行しているということです。自分が身を置く相場の中でのみ競合と争うことは行っても、その外に出て勝負をしようとすることはほとんどないのです。

そこでここでは、前節で紹介した低相場・中間相場・高相場において、それぞれどんな発注先がその相場の最適なロゴ制作者として業務を行っているか、それぞれの制作者の制作スタイルと合わせて解説していきたいと思います。

低相場|クラウドソーシング・スキルマーケット・フリーランスデザイナー

前述の通り、質よりも価格を重視したロゴ制作依頼をしたいと考えている人達はクラウドソーシングやスキルマーケットなどのマッチングサービスに発注する傾向があるほか、最近ではSNSを通じて直接フリーランスのデザイナー達に発注している様子が多く見られます。

◆クラウドソーシング

まずクラウドソーシングについてご紹介しましょう。発注の仕組みとしては、まず「コンペ方式」か「プロジェクト方式」のどちらかを選び、発注者自らがサービスサイト上で制作依頼のページを作ります。それを登録しているデザイナーが閲覧し、条件が合っていれば要項に沿って提案するというふうになっています。

コンペ方式は、発注者が希望するデザインの内容と賞金、応募期間を設定し、複数の登録デザイナーから実際のロゴデザイン案の応募を募るやり方です。応募期間終了後、発注者によって応募案の中から当選案が選ばれ、当選案を応募したデザイナーが事前に定められた賞金を受け取ることができるという仕組みになっています。

一方プロジェクト方式ですが、こちらはデザイン案で競うやり方ではありません。まず発注者は制作にあたっての希望や条件などを記したページをサイト上に作成します。そして登録デザイナーがそのページを閲覧して応募する訳ですが、コンペ方式と違い応募するのはデザイン案ではなく、仕事の進め方や自己アピール、また制作費の見積もり提案です。発注者は応募された複数の提案内容を確認し、その中から制作者を決定します。決定後はクラウドソーシング内のメッセンジャー機能を用い、通常の制作と同じ進め方でロゴが作られていきます。

◆スキルマーケット

次にスキルマーケットについてご紹介しましょう。サービスサイトには、デザイナーが出品したスキル(ここではロゴデザイン)の内容と、受注の条件(金額・提案数やキャンセルについてなど)が記されたページが閲覧できるようになっています。ロゴデザインを発注したい人は、その中から条件の合うデザイナーを探し、サイト上からそのデザイナーにデザインを注文するという仕組みになっています。Amazonや楽天市場といったオンラインショップのスキル提供版ようなものと言えば分かりやすいでしょうか。

これらのサービスの特徴としては、いずれも登録デザイナー同士を競わせる競争原理を利用した仕組みになっているという点です。

クラウドソーシングにおいては、コンペ方式ではデザインのクオリティでで競わせ、プロジェクト方式では契約条件や人柄で競わせています。スキルマーケットでも、スキルごとにデザイナーが提示している受注金額がサムネイルで表示されるようになっており、価格で競わせていることが前面に出ています。

そしてどちらのサービスも「安くロゴが作れる」というのを売りにしていますが、注意しなければならないのは登録しているデザイナーの質が玉石混交であるという点です。玉石混交といっても、実際は経験の浅いフリーランスが登録デザイナーのほとんどで、あまり労力を要しない仕事獲得の場、実務実績をとにかく得たい経験の場としてこれらのサービスを活用している傾向にあります。ですので意識の高い発注者が求めるデザインクオリティの高いロゴが確実に手に入るとは言い難く、また登録デザイナーの数も年々増えているため、本物のプロデザイナーとマッチングするのは至難の業といえるのが実情です。

◆SNSを活用するフリーランスデザイナー

そしてこのクラウドソーシングやスキルマーケットに登録しているデザイナーのほとんどはフリーランスとして活動している人達なのですが、最近ではこれらのサービス上でだけではなく、SNSを活用して直接仕事を獲得する動きも見られるようになってきました。Twitterやインスタグラム等のSNSは、フリーランスのデザイナーが営業活動をするのにうってつけのツールで、費用をかけずにセルフブランディングが行える場として近年注目を集めています。また発注者もフリーランスデザイナーのそういった活動を認知し始めており、SNS上でロゴデザインの発注先を探すという行動も見られるようになってきました。

| サービス名 | サービス種別 | ロゴ制作費・作成料金※ | 制作依頼の方式 |

| ランサーズ | クラウドソーシング | 10,000円~30,000円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| クラウドワークス | クラウドソーシング | 10,000円~30,000円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| クラウディア | クラウドソーシング | 10,000円~30,000円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| ココナラ | スキルマーケット | 5,000円~30,000円 | 出店者の中から見つけて依頼 |

| スキマ | スキルマーケット | 5,000円~30,000円 | 出店者の中から見つけて依頼 |

| フリーランス | SNS等を活用 | 5,000円~30,000円 | SNS上で検索して依頼 |

※提案後の追加修正費用、オリジナルデータ(aiファイル)のお渡し、著作権譲渡料、レギュレーション作成料、打ち合わせ費用、交通費等について、上記料金に含むかどうかはサービスによって異なるため、詳細はそれぞれのサイトをご確認ください。

中間相場|ロゴ制作専門サービス

価格を重視する低相場と、質を重視する高相場の間の相場でロゴを作りたいと考えている人達は、前述の通り質と価格のバランスを重視する方が多くいます。またその方達は、自らの目で制作実績を確認してデザインの力量を判断し、価格表もしっかり見てコストパフォーマンスを把握しようとする傾向があります。そのため複数の発注先候補を比較した上で制作者を選べるよう、候補となる発注先を手早く見つける方法として、Googleをはじめとしたインターネット検索エンジンを活用しているようです。

そのため発注先となりやすいのは、デザインの質と価格のバランスに加え、検索エンジンの上位にヒットしやすいようSEOにも注力してサイトを構築している、ロゴ制作を専門としたサービスなのです。ちなみに当サービスsynchlogoも、そういったお客様をターゲットにした数多くのロゴ制作専門サービスを展開しているサイトになります。

ではここからは、ロゴ制作専門サービスがどのようなものかについてご紹介いたしましょう。繰り返しになりますが、中間相場帯は質と価格を自らの目で確認する発注者が多いですので、どのサービスでも過去のロゴデザインの制作実績と価格表はほぼ必ずサイト上にUPされています。また価格表には制作プランがセットで記載されており、当サービスのプランを例に挙げると、「3案で59,800円(税別)」という形で表示されています。

また制作体制についてですが、これはサービスによって概ね以下の2つのやり方のどちらかに分かれます。

①所属するデザイナー陣から担当デザイナーを1人決め、専任でデザイン案を作る(専任担当制)

②所属するデザイナー陣数人によって、コンペ方式でデザイン案を作る

一概に①・②のどちらが良いということは言い切れませんが、②はクラウドソーシングのコンペ方式とさほど変わらないやり方ですので、デザイナーとじっくり対話しながら作り上げたいという方は①を採用しているサービスを選ぶと良いでしょう(ちなみに当サービスでは①の専任担当制を採用しています)。

ちなみにこの「所属デザイナー」というのは、クラウドソーシング・スキルマーケットと同様フリーランスのデザイナーであることが多いのですが、その実力は低相場帯にいるデザイナーを大きく上回ります。その理由は、ほとんどのロゴ制作専門サービスの所属デザイナーは、厳正なデザイン審査等が行われた上で採用されているからです。参考までに当サービスにおける審査内容を紹介すると、仮想案件による、実案件同様のデザインテストを行うほか、「大企業もしくは公的機関のロゴ制作実績を有していること」を所属の条件としています。クラウドソーシングやスキルマーケットは誰でもデザイナーと名乗ることができる仕組みとなっているため、その実力は玉石混交の状態となってしまっていますが、ロゴ制作専門サービスではこのような取り組みを行うことで、所属デザイナーのデザイン力および発注者に提供するデザインの質を担保しているのです。

| サービス名 | ロゴ制作費・作成料金※ | 無料提案 | 修正回数 | 別途・オプションについて |

| ビズアップ | デザインプラン 3案 98,000円~ ブランディングプラン 6案 300,000円~ | あり (デザインプランのみ) | 5回まで無料 | ・1案追加:15,000円 ・著作権譲渡:100,000円 ・訪問:10,000円 |

| LOGO市 | 2案 89,000円 | あり | 5回まで無料 | ・1案追加:18,000円 ・著作権譲渡証明書の発行:18,000円 |

| コクリロゴ | 3案 38,000円 | あり | 2回まで無料 | ・追加修正:3,000円/回 |

| みんロゴ | 5~7案 200,000円 | なし | 無制限で無料 | ・aiファイルのお渡し:無料 ・著作権譲渡:無料 ・打ち合わせ費:無料 |

| synchlogo (当サービス) | 3案 59,800円 6案 79,600円 12案 119,200円 など | なし | 無制限で無料 | ・1案追加:6,600円 ・aiファイルのお渡し:無料 ・著作権譲渡:無料 ・打ち合わせ費:無料 |

※提案後の追加修正費用、オリジナルデータ(aiファイル)のお渡し、著作権譲渡料、レギュレーション作成料、打ち合わせ費用、交通費等について、上記料金に含むかどうかはサービスによって異なるため、詳細はそれぞれのサイトをご確認ください。

高相場|デザイン事務所・制作会社

価格よりを質を重視したこの相場帯にいる発注者の希望が叶えられる発注先は、「ロゴは特にデザインするのが難しい」という従来の考え方を守っているデザイン事務所や制作会社しかありません。長きにわたって受け継がれた経験やスキルによってでしかできないデザインはたしかにあり、価格より質を求める依頼は、そういったしっかりとしたバックボーンのあるデザイナーが対応するのが適任でしょう。

しかし、制作費や作成料金が高いからと言って、全ての事務所や会社が必ず素晴らしいデザインを提供するとはもちろん限りません。確実に質の高いデザインを提供して欲しければ、デザイン関係の賞を受賞していることや、著名なロゴの制作実績があることなど、稀有なデザイン実績を有しているところを探さなければりません。仮にデザイン事務所や制作会社を名乗っていたとしても、そうした実績がないところのデザイン力は全くの未知数です。料金だけが高く、大したデザインが出てこないという可能性もゼロではありません。

また、突き詰めるとデザインというのは最終的に個人の好みの問題なので、「良いデザイン」の提供はできても、「好みのデザイン」を柔軟に作ってくれるかどうかは分かりません。特に、作風で勝負している事務所や会社だと、依頼者の好みに合わせたデザインは出てこないかもしれないため注意した方がよいでしょう。

さらに制作会社の場合、自社にデザイナーを抱えていないこともあり、実はデザイン事務所やフリーランスのデザイナーに業務を丸投げしているとうケースもしばしば見られます。デザインのクオリティは実際に作るデザイナーの力量によるところが大きいため、高い相場に見合ったデザインが出てこないといったケースも出てくるかもしれません。そういったことにならないよう、制作会社に依頼する際は、事前に誰が担当デザイナーとなるのかを確認するようにしましょう。

| 組織の規模 | ロゴ制作費・作成料金※ | デザインの質について |

| 大手デザイン事務所 | 500,000円~700,000円 | 受賞歴などがあれば デザインはかなり期待できる |

| 中小デザイン事務所 | 300,000円~500,000円 | 受賞歴がなくとも著名な案件や有名企業との 取引があればデザインは期待できる |

| 大手制作会社 | 700,000円~1,000,000円 | 結局はデザイン事務所やフリーランスの デザイナーに外注していることも多い |

| 中小制作会社 | 500,000円~700,000円 | 結局はデザイン事務所やフリーランスの デザイナーに外注していることも多い |

※提案後の追加修正費用、オリジナルデータ(aiファイル)のお渡し、著作権譲渡料、レギュレーション作成料、打ち合わせ費用、交通費等について、上記料金に含むかどうかは組織によって異なるため、詳細はそれぞれのサイト等をご確認ください。

| 発注者のスタンス | 制作費・作成料金 | 主な発注者 | 主な受注者 (ロゴ制作者) | |

| 低相場 | 質よりも価格を重視 | 5,000円 ~30,000円 | ・起業や開業、開店したばかりの個人事業主 ・非営利活動でロゴを必要としている方 | クラウドソーシング スキルマーケット フリーランスデザイナー |

| 中間相場 | 質と価格のバランスを重視 | 30,000円 ~300,000円 | ・一般の中小企業 ・ブランディングに対して意識の高い個人事業主 | ロゴ制作専門サービス |

| 低相場 | 価格よりも質を重視 | 300,000円 ~1,000,000円 | ・大企業 ・ブランディングに対して意識の高い中小企業 | デザイン事務所 制作会社 |

4.見積金額が相場に対して妥当かどうかを分析しよう

ここまでは、現在のロゴデザイン相場の概況についてご紹介してまいりました。ここからは、見積もりなどにより提示されたロゴ制作費・作成料金の金額が相場的に妥当なものなのか分析できるよう、見積もりで出てきた金額の見方を解説してきたいと思います。

作業単価を算出し制作者の腕の高さを分析する

同じ検討内容で、同じ制作時間であれば、どの制作者にロゴデザインを依頼しても同じロゴ制作費・作成料金になるかというとそんなことはありません。なぜなら「制作時間」に制作者個々の「作業単価」を掛けたものがロゴ制作費・作成料金となるからです。

ロゴデザインは経費がほとんどかからず、かかる費用のほとんどは人件費であるため、「作業単価×制作時間=制作費・作成料金」としてもさほど不自然なことはありません。では金額の差が生まれる原因である「作業単価」とは一体何なのでしょう。

作業単価は制作者によって設定が異なり、高相場ほど高く、低相場ほど安い傾向にあります。また作業単価は高ければ高いほどデザイン力や制作スキルが高く、安ければ安いほどそれらは低いと考えられます。

ではその「高い」「低い」はどうやって判断すればよいのでしょうか。

それは、各種統計資料から、一般的なグラフィックデザイナーの作業単価から割り出すことができます。世の中のグラフィックデザイナーの平均作業単価が、判断の基準となる訳です。

試しにその基準を算出してみましょう。パーソルキャリア株式会社が運営する転職サイト「doda」の調査によると、2022年におけるグラフィックデザイナーの平均年収は333万円となっています。それをもとに平均作業単価を求めていくと、

3,330,000円÷240日(1年当たりの労働日数)=13,875円/日

13,875円÷8時間(1日当たりの作業時間)=1,734円/時

となり、平均作業単価は「1,734円/時」となります。

つまり、発注先の作業単価が1,734円より高ければ平均以上のデザイン力や制作スキルを有しており、安ければ平均以下のデザイン力や制作スキルしかないと判断することができます。

発注先候補に想定制作時間をヒアリングすれば、見積もりから大体の作業単価を割り出すことができます。そしてそれをこの平均作業単価と照らし合わせれば、デザイン力や制作スキルの程度を数値で分析することができるようになるのです。

推定制作時間を算出しちゃんと検討してくれそうかどうかを分析する

発注先候補に想定制作時間をヒアリングしても「分からない」と回答される場合があります。しかしロゴデザインという仕事も商売ですので、全く想定していないということはありえないでしょう。そういったケースは、制作時間を伝えると何かしらの不都合があるのでは?と発注先候補に疑いを持っても良いかもしれません。

そういった場合、先ほどの平均作業単価を用いれば、発注先候補が「制作にかかる時間がどの程度までなら赤字にならないか」を想定することができます。それを計算式で表すと、

見積もり金額÷平均作業単価(ここでは1,734円/時)=推定制作時間

となります。

ちなみに先述した3つの相場にこれを当てはめてみると、以下のような推定制作時間が算出できます。

| 相場 | 主な制作者 | 価格相場(A) | 推定制作時間(B) |

| 低相場 | クラウドソーシング スキルマーケット フリーランスデザイナー | 5,000円~30,000円 | 2.9時間~17.3時間 |

| 中間相場 | ロゴ制作専門サービス | 30,000円~300,000円 | 17.3時間~173.0時間 |

| 高相場 | デザイン事務所 制作会社 | 300,000円~1,000,000円 | 173.0時間~576.7時間 |

では、この推定制作時間を使った分析例を2つほどご紹介いたしましょう。

分析例①:1万円以下でもちゃんとしたロゴは作れるか?

たとえばクラウドソーシングやスキルマーケットでは、1万円以下でロゴ制作を請け負うデザイナーがたくさんいます。しかしそれを見て、本当にその金額できちんとしたロゴを作ることができるのか?と疑問を持つ方は少なくないと思います。

では制作費1万円の場合、デザイナーの推定制作時間はどれくらいかを計算してみましょう。

10,000(円)÷1,734(円/時)=5.8(時間)

通常ロゴは、競合の調査、コンセプト検討、デザインの方向性検討など、様々な工程を経てようやく出来上がるものです。しかし1万円に相当する制作時間は5.8時間程度で、その時間でそれら全ての検討・作業を行うことが出来なさそうなのは直感的に分かると思います。出来ることと言えば、おそらく思いつきのデザインでロゴを描き、成果品データをまとめる程度ではないでしょうか。

分析例②:安価だけど大量の案で比較検討すれば良いロゴはできるのか?

最近、安価に大量の案を作るロゴ制作サービスが増えていますが、たとえば3万円で20案作るというサービスがあったとします。たくさんの案があると比較検討もしっかりでき、発注者にとっては良いことしかないように感じるのではないでしょうか。

しかしよく考えると、本当にその20案はひとつひとつの案を真剣にデザインしたものなのでしょうか?

そういったことも推定制作時間を算出することで、客観的に分析できるようになります。

30,000(円)÷1,734(円/時)=17.3(時間)

競合の調査、コンセプト検討、デザインの方向性検討はどんなに短くても丸1日、つまり8時間程度はかかります。すると残る稼働時間は10時間もない訳ですが、その時間で20案作るとなると、1案あたり30分未満しか時間がかけられないことになります。果たしてそれで良いロゴができると言えるでしょうか?

このように、制作費から推定制作時間を割り出すと、1案に対する「真剣度」も測れるようになるのです。

コストパフォーマンスの観点で成果を分析する

次の定量的分析の方法として、金額に対する成果の満足度、すなわちコストパフォーマンスでロゴ制作を評価するというやり方が挙げられます。ここでのコストパフォーマンスとは、「このクオリティのデザインがこの金額で得られるなら安い」といった質に対する主観的な分析ではなく、あくまで客観的な分析のことです。

たとえば同程度のロゴ制作費・作成料金の発注先候補が複数あったとします。デザイン力に差があれば、当然実力の高い方を選ぶと思います。しかしその差がない場合、あるいは差が分からない場合は、デザイン力とは異なる観点で分析し、選ばなければなりません。

ではコストパフォーマンスによる分析方法とは具体的にどういったものなのでしょうか。

ここではその具体例を3つほど紹介していきたいと思います。

◆ロゴを何年使うつもりかで分析する方法

ロゴは一度作ったら同じものを使い続けるのが一般的、と思われる方が多いかもしれません。しかし実は有名ブランドでも時代や流行に合わせて適宜デザインを変更しているところは多く、むしろ同じロゴを使い続けるのはそれなりの理由があってのこと、と考えてもよいくらいです。

とは言え一度作ったらできるだけ長く使える方が良いに越したことはなく、使えるのであれば10年、20年使い続けたいというのが発注者の本音ではないでしょうか。

ロゴを作る時、何年くらい使い続けるかを想定し、その年数に応じて制作費・作成料金を検討すると思います。高い相場ほど長持ちするデザインが提供してもらえるとは限りませんが、「長く使えるデザインにして欲しい」とリクエストすれば、デザイナーはそれが実現できるデザインを考えるようになります。もちろんその分制作費・作成料金は高くなりますが、以下の算出方法を使えばそのコストパフォーマンスが計算でき、客観的に比較・評価ができるようになるでしょう。

A:5年使う想定のロゴを5万円で作る → 5/5=1.0(万円/年)

B:15年使う想定のロゴを10万円で作る → 10/15=0.67(万円/年)

C:25年使う想定のロゴを20万円で作る → 20/25=0.8(万円/年)

上記の場合、コストパフォーマンスの順位はB>C>Aとなり、Bが最もコストパフォーマンスの良い発注先として選ぶことができるようになります。

◆ロゴの納品点数で分析する方法

シンボルマークとロゴタイプのレイアウト違いや色違い、派生デザインやファミリーデザインなど、様々なバリエーションのロゴを必要とすることはしばしばあると思います。しかし納品点数は契約時に決めておくことが多く、後から納品点数を増やすと追加費用を求められることも珍しくありません。

たとえば同じデザイン力の3つの発注者候補があったとします、それぞれの制作金額は5万円・10万円・20万円となっており、それなら一番安い5万円の発注先にお願いするのが良さそうですが、それぞれの納品点数が1点・4点・6点と異なっていると少し話は変わってきます。

上記の例の場合、デザイン力は同じですので、納品1点あたりの費用を比較すると客観的に評価することができるようになります。

A:5万円で1点の納品 → 5/1=5.0(万円/点)

B:10万円で4点の納品 → 10/4=2.5(万円/点)

C:20万円で6点の納品 → 20/6=3.3(万円/点)

以上のように計算すると、コストパフォーマンスの順位はB>C>Aとなり、Bが最もコストパフォーマンスの良い発注先として選ぶことができるようになります。

また、納品データ1点あたりの追加費用が定められている場合は、それを加え、納品点数を揃えて再度計算すると、より正確なコストパフォーマンスが分かるようになります。

◆想定した効果で分析する方法

ロゴは集客数や販売数増加、認知度向上といった広告・プロモーション効果を目的に作られることもあります。こういうケースはデザインに対する評価がとてもシビアになるため、デザイン力がイマイチな、安い制作費・作成料金の発注先に依頼することはあまりありません。

しかしどんな場合でも予算というものはあり、デザインにいくらでもお金がかけられるということはあり得ません。そうすると以下の例のように、金額と想定効果のバランスによって発注先を選ぶこともあると思います。

A:100人集客するために5万円でロゴを作る → 100/5=20.0(人/万円)

B:250人集客するために10万円でロゴを作る → 250/10=25.0(人/万円)

C:400人集客するために12万円でロゴを作る → 400/12=33.3(人/万円)

上記の例ですと、コストパフォーマンスの順位はC>B>Aとなり、Cが最もコストパフォーマンスの良い発注先として選ぶことができるようになります。

5.相場で内容が変わるロゴ制作工程

現在のロゴ制作は、その過程にある程度「型」や「セオリー」というものが確立されており、相場が低価格になりつつあるロゴデザインにおいては、その型やセオリーを無視してロゴが作られているケースもしばしば見られます。前節で、見積もり金額から推定制作時間を求め、「この程度の制作時間でできることは限られている」という分析例をいくつかご紹介いたしましたが、そういったことがいま実際起きているのです。

もちろんむやみに時間をかければ良い、という訳ではありません。しかしロゴ制作には、「少なくともこれはやっておかなければならない」というポイントがいくつかあります。それを無視して作ると、ロゴは単なる思い付きのデザインに成り下がり、中身がスカスカの表面的な部分だけ整えられたものが出来上がってしまいます。

そこでここでは、ロゴ制作工程の内容が相場にどれくらい左右されているものなのか、一般的な工程の段階ごとに紹介していきたいと思います。

【一般的なロゴ制作工程】

①ヒアリング

②調査

③コンセプト作成

④デザインの方向性検討

⑤デザイン提案の作成

⑥説明・プレゼンテーション

⑦デザインの修正や調整

⑧ロゴレギュレーション(使用ガイドライン)の作成

⑨納品データ作成

①ヒアリング

依頼者に質問し、ロゴデザインに必要な情報を収集する工程で、デザインのきっかけを掴むものとして欠かせないものです。ここで得られる情報の量と質が、後の「コンセプト作り」「デザインの方向性検討」の充実度にも影響してきます。

例として、synchlogoがヒアリング時に行う質問内容を紹介いたします。

質問内容は案件の内容や性質にもよりますが、必ず行う質問は以下の通りです。

・概要

・エピソード

・特化ポイントや差別化ポイント

・名称の由来

・ロゴで誰にどんな印象を与えたいか

・希望するロゴの種類(ロゴマーク or ロゴタイプ)

・希望のデザインイメージ

・取り入れたいモチーフや形、色など

・ロゴの用途、使用シーンや環境

ヒアリングは通常対面もしくはオンライン会議による打ち合わせ形式で行われます。言葉にするのが難しいイメージ的な話や、議論によって初めて導き出される事柄など、顔を突き合わせなければ得られないものもたくさんあることから、メールやチャットといったテキスト形式のやり取りだけで済まさない方が良い結果が得られます。

中間相場・高相場のロゴ制作におけるヒアリング内容は一定水準の量や質が期待できます。その中でも高相場のロゴ制作では、かなりの時間をかけてヒアリングを行うことが多く、ヒアリングするのはデザイナーではなく、ディレクターと呼ばれる制作をマネジメントする立場の人間が、第三者的な立場で客観的に行うこともしばしばあります。

一方、低相場のロゴ制作におけるヒアリング内容は、短時間でロゴを仕上げようとするあまり、ロゴの形やデザインに直接関わるような質問しかしないことも見受けられます。たとえば、「ロゴの形は丸がいいですか?四角がいいですか?」といった、本来デザイナーが検討すべき内容を、発注者に決めさせてしまうようなこともあるほどです。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| △ | 〇 | ◎ |

②調査

同じ業種や業界など、同カテゴリーではどんなロゴが作られているかを調査する工程です。オリジナリティあるロゴをデザインし、競合との差別化を図ることを目的に行われます。

特に、ロゴの商標登録(図形商標)を予定している場合では、出願する前に商標登録されているロゴを調査する必要があります。それを怠り、仮に特許庁に登録が認められなかった場合は、また一からロゴを作り直さなければならなくなるので注意が必要です。

調査の方法としては、インターネットで検索するなどが一般的ですが、商標登録の予定がある場合は、一度仮案を作ってから図形商標のチェックを行います。図形商標のチェックは専門の知識が必要であることから、外部の図形調査会社に依頼した方が良い場合が多いです。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

③コンセプト作成

ヒアリング・調査の結果を踏まえて、ロゴのデザインコンセプトを検討し、設定していく工程です。何を目的にデザインするか、何の課題に応えるデザインとするかなど、デザインの方向性を決めるきっかけ作りのためにも必要なも工程になります。

コンセプトは、「清潔感のあるデザイン」など具体的なデザインイメージを言語化する場合もあれば、「清潔さをアピール」など目的のみを示したフレーズにする場合もあります。それは、案件の内容や性質に合わせるようにすればよく、こうしなければいけないといったルールめいたものはありません。

大切なのは、発注者とデザイナーが「この方向に向かってデザインしていく」という意思統一が行えるものを作るということです。この段階ではまだ具体的な形や色が見えている訳ではないですが、何を目的にデザインするのか、ロゴを見てどんな風に感じてもらいたいかなどの共通認識を作るのがこの工程の一番の目的になります。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

④デザインの方向性検討

設定したコンセプトを踏まえ、デザインの方向性を検討していく工程ですが、多くのデザイナーはラフスケッチなど、実際手を動かしながら検討することが多いです。

ひとつのコンセプトでも、表現の仕方によってデザインは異なるものをいくつも作ることができ、どの方向性のデザインが最も適しているか比較しながら検証するのがこの工程の目的です。ラフスケッチでそれを行うのは、短時間で多くの比較検証が行えるためで、手を動かしながら提案候補になりそうなデザインの方向性を探すことで、作業の効率化が図れているのです。

ですのでこの工程では、どれだけのデザインアイデアをひねり出すことができるかが大切になります。アイデアの数が出れば出るほど、比較検討が充実したものになるため、時間の許す限りじっくり検討するのが良いでしょう。

そしてこの段階でデザインの方向性をひとつに絞り込む必要はなく、特に優れている方向性をいくつかピックアップして、次の工程に移れればよいでしょう。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

⑤デザイン提案の作成

検討したデザインの方向性をもとに、依頼者に提案するデザイン案を作成していくのがこの工程です。

ラフスケッチをもとにイラスト作成ソフト(Adobe Illustratorなど)でデザインを仕上げていく訳ですが、必ずしもスケッチ通りのデザインになるとは限りません。もちろんスケッチの制度が高い場合は、それをトレースしただけで仕上がることもありますが、仕上げている最中にも新たなアイデアが思い浮かび、ソフト上でデザインがブラッシュアップされていくことも珍しくないのです。

出来上がった提案デザインは、コンセプトやデザイン説明などとともに提案資料としてまとめていきます。それぞれの案件の内容や性質も踏まえ、提案したい内容が最も伝わる方法で資料は作成されていきます。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

⑥説明・プレゼンテーション

作成した提案資料を使って、発注者にデザインや提案内容を発表・説明する工程です。

ヒアリング同様、対面もしくはオンライン会議で発表・説明を行うことが望ましいですが、発注者側のスタンスによっては資料のみを受け取るという場合ももちろんあります。

デザインや提案がいかに良くても、プレゼンテーションが上手くないと、内容が十分に伝わらないといったことも起こり得るのです。いくつもの工程を経て、ようやくお披露目をする訳ですから、ここまでの苦労が台無しにならないように準備することが大切になります。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

⑦デザインの修正や調整

デザイナーのこだわりや、発注者の意見・感想を取り入れるなどして、デザインの完成度をより上げていくための工程です。イラスト作成ソフト上で修正・調整しますが、時には比較案をいくつか作り、最良のデザインを判断する場合もあります。

修正・調整するのは主にディテールや色で、この段階でデザインを大きく変えるようなことは行いません。もし変えるような事態になった場合は、③~⑤の工程に戻って再度デザイン提案を作り直すことになるでしょう。

修正・調整は、よりコンセプトに沿ったデザインになるように、またよりデザインの方向性が明確になるように進めていきます。デザイナーのこだわりが強く出る場面ですが、独りよがりなものにならないよう発注者の意見・感想にも耳を傾けるなど、この段階でもしっかりと対話しながら作っていくことが重要となります。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

⑧ロゴレギュレーション(使用ガイドライン)の作成

レギュレーションとは使用ガイドラインのことで、ロゴが使用媒体にしっかりと映えるよう、余白の大きさや背景色といった使用環境を制限したり、サイズや色といった使用バリエーションを規定したりするものです。

また、制作したデザイナー以外の手によってロゴが編集されることがある場合、本来の意図とは異なる編集をされないようにしたいのであればレギュレーションは作っておいた方が良いでしょう。

ただし発注者がその意図を理解しているのであれば、編集のコントロールをすることは決して難しいことではないため、レギュレーションは必ずしも必要なものではないという考え方もあります。

中間相場・高相場のロゴ制作で行われる調査は、一通り大切なポイントを抑えた内容が期待できます。また、過去の実績が多いところは、扱ったことのある業界・業種によっては既知である場合もあるため、通常よりも深い調査内容となることがあるでしょう。

低相場のロゴ制作では、省力化をしようとするあまり、調査は全くやらないということも見受けられます。調査を怠ると、同業・同種のロゴのデザインと差別化が図れなくなり、最悪の場合、似通ったものが偶然できてしまうことも考えられるため、注意が必要です。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

⑨納品データ作成

ロゴは使用方法を想定し、様々なデータ形式で納品されます。大きさを変えたり、印刷物にレイアウトしたりなど、編集を伴う使い方をすることが多いため、編集可能な元データであるaiデータが最も必要とされるデータ形式です。

また発注者自身がパソコンで文章や資料を作成する際にロゴを使う時は、汎用的な

画像データがあると便利なため、jpgデータも納品されることが多いです。

さらに最近では、WebサイトやSNSなど、インターネット上でロゴを使用するケースも多くなってきたことから、背景が透過させられる画像形式であるpngデータが必要とされることも増えています。

そのほか、同じくインターネットで使用するファビコン用にsvgデータやicoデータが求められることもありますが、ケースとしては少ない方です。

しかしそれ以前に、発注者の中にはパソコンが使えない、データの取り扱いに詳しくない人もいます。そういった場合はロゴをどのように使うかを確認した上で、発注者の負担にならないような納品データの作り方をし、時にはデータの扱い方を一から説明するなどのサポートも必要になってくるでしょう。

納品データについての差は、高相場・中間相場・低相場の間でほとんどなく、まれに低相場でaiデータの譲渡をオプションとしていることがあるくらいです。それは、納品データは作るのにさほど時間がかからないため、ロゴ制作費・作成費用の相場にあまり影響していないからだと思われます。

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 |

| △~◎ | ◎ | ◎ |

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 | |

| ①ヒアリング | △ | 〇 | ◎ |

| ②調査 | ×~△ | 〇~◎ | 〇~◎ |

| ③コンセプト作成 | ×~△ | 〇 | ◎ |

| ④デザインの方向性検討 | △~〇 | 〇 | ◎ |

| ⑤デザイン提案の作成 | △~〇 | 〇 | 〇~◎ |

| ⑥説明・プレゼンテーション | △ | 〇 | 〇~◎ |

| ⑦デザイン修正や調整 | △~〇 | 〇~◎ | ◎ |

| ⑧ロゴレギュレーションの作成 | × | △~〇 | ◎ |

| ⑨納品データ作成 | △~◎ | ◎ | ◎ |

6.ロゴデザインは相場によって付加価値の与え方にも差が出る

ロゴデザインにおいて、完成したロゴを評価するポイントとして最も重要なのは意匠性(見た目の良さ)です。しかし、実はそれ以外にもロゴとして評価すべきポイントはいくつもあり、人によっては意匠性よりそちらを重要視する場合すらあります。どのようなものがあるか見ていきますと、

・オリジナリティを感じさせるロゴデザイン

・ブランディングに寄与するロゴデザイン

・自由に使えるロゴデザイン

・長く使い続けられるロゴデザイン

・話題性のあるロゴデザイン

などが挙げられます。

このように、意匠性以外で評価すべきポイントというのは、ロゴが本来持つ機能や役割に関わるものが多く、使用するシチュエーションが具体的に想定できていれば、どれも見逃せないポイントであることが分かると思います。

では制作者は、果たしてこれらのポイントをきちんと想定した上でロゴをデザインしているのでしょうか。結論から言うと、ロゴ制作を依頼した際の金額、すなわち相場によって差が出てきます。ロゴデザインとして必要最低限の仕事は「ロゴ」という意匠を作ることです。ですので上記に列挙したようなことはあくまで「付加価値」となり、そこにどれだけお金をかけるかという話になってくるでしょう。

昨今は巷にデザイナーが溢れており、見た目が良いだけのロゴであれば、数千円出せば誰に頼んでもある程度のものは出てくるでしょう。クラウドソーシングやスキルマーケットの躍進がそれを裏付けています。しかし予算に余裕があり、本物のロゴ作成を目指している発注者にとって、見た目が良いだけのロゴなどは物足りなさしか感じないはずです。ロゴという制作物の真価は、見た目以外の部分でどれだけの働きを見せるかにかかっています。それを理解し、期待している発注者も世の中にはたくさんいる訳で、その期待に応えられる制作者は当然今後も必要になってくるでしょう。

そこでここでは、そういった発注者の方々のために、どのあたりの相場であれば付加価値のあるロゴを作ってもらえそうかを紹介していきたいと思います。低相場・中間相場・高相場の制作者が、上記列挙した付加価値についてどのような姿勢で取り組んでいるかを解説してまいります。

オリジナリティを感じさせるロゴデザイン

会社やお店、商品やサービスにおいて、競合が多い場合様々な方法で差別化を図ろうとしますが、ロゴもその手段のひとつでしょう。ただ内容やコンセプトなど、訴求したいポイントが競合と同じであった場合、その訴求ポイントをロゴにデザインしようとすると、似たような方向性のデザインになってしまいがちです。このような時、ロゴデザインは意匠性よりも唯一性、すなわちオリジナリティを感じさせることの方が重要度が増してくる訳です。

オリジナリティを感じさせるためには、他にはない「何か」が備わったデザインにしなければなりません。それはモチーフや表現方法、デザインテイストなど、方法はたくさんあります。しかしその「何か」は、当然他者に取り入れられていないものにしなければなりません。たとえば、「あたたかさ」「明るさ」「育み」がブランドイメージのロゴを作るとします。その場合、そのブランドイメージを最も分かりやすくロゴで表現するためには、誰でも連想しやすく、オーソドックスなモチーフを用いたくなると思います(「太陽」など)。しかしそういったオーソドックスなモチーフを用いることは、ロゴを見る人に狙った通りのイメージを掴んでもらう最適な手段である一方、既に他者が使っている可能性も非常に高くなります。

そこで重要になってくるのは、デザインを行う前に「調査」を行うことです。競合がどのようなロゴにしているか、またどんなイメージをどういった方法でロゴに表現しているかを調べ、まだ使われていないデザインの方向性を見つけなければなりません。つまりオリジナリティはある種椅子取りゲームのようなもので、オーソドックスなデザインほど早く取り入れられてしまいがちな訳です。そのため成熟した業界やジャンルほどそのデザインの空席を見つけるのは難しく、満席の場合は自分で新しい席(=新しい視点でのデザイン)を生み出さなければなりません。オリジナリティ=制作者のセンスや思い付きと思われがちですが、実はそうではなく、実際は地道な調査の積み重ねによって実現しているものなのです。

そうすると、先述の通りできるだけ作業の省力化を図りたい低相場の制作者などは、まっとうな調査を行う余裕がないため、ユニークな形や奇抜な色・モチーフなどによってオリジナリティを出そうとしがちになります。デザインの空席を見つける手間を省いている訳です。では中間相場の制作者はどうかというと、調査にかけられる時間が潤沢にある訳ではないでしょうが、過去の実績が多い制作者であれば、その経験が勘所となり、短期間でオーソドックスなデザインの空席を見つけ出すことができると考えられます。なお、言うまでもなく高相場は、かけられる労力に余裕があるため、人海戦術などで充実した調査を行うことが容易にできるでしょう。

ブランディングに寄与するロゴデザイン

ブランディングとは、ターゲットに対して企業や商品、サービスの価値やイメージを認知してもらうために行うブランドづくりのことです。デザインが主となるヴィジュアルだけでなく、キャッチコピーや販売スタッフの所作なども含む、売り方や広め方に関わるすべての要素に対して統一感・一体感が生まれるよう、一貫した思想の下で戦略が練られていきます。

ロゴはそうした大きな取り組みの中ではほんのわずかな1パーツでしかない訳ですが、そのデザインが戦略に沿うものになっていないと、統一感・一体感が損なわれ、時には全てを台無しにしてしまうおそれもあるのです。また、「ロゴはブランドの顔」と呼ばれることもあり、位置付けによってロゴはブランディングの要になることもあります。たとえば、ロゴで決めた色や意匠性が、その後作られる制作物すべてに影響を与えることもあるのです。このように、ブランディング戦略が設定されている場合、ロゴは意匠性の高さより、いかにそれに寄与できるかの方が重要になってきます。

ブランディング戦略がきちんと出来上がっていて、ロゴに関しても色や目指すべき雰囲気、デザインの方向性などがある程度定められている場合であれば、ロゴもそれに沿ってデザインすればよく、相場の高さがブランドへの寄与度に影響することなくロゴを作ることができます。しかしそのブランディング戦略が具体性の薄いものであった場合、ロゴ制作の過程で同時にブランドデザインのためのルールづくりを行う必要性に直面するようになるでしょう。しかし低相場の制作者は、そこまでを考える高い意識は持ち合わせてはいないため、単にロゴのみのデザインとして取り組むことしか期待できず、ブランディングへ寄与するようなことはほぼないと考えられます。中間相場の制作者であれば、トンマナ設定やレギュレーションづくりといった、確立された手法に基づいたブランディングへの寄与はある程度期待できると思います。高相場においては、「ロゴはブランドづくりの手始め」と考えている制作者も少なくなく、ロゴデザインに着手する前に、当然のようにブランディング戦略の立案から取り掛かるケースもあるでしょう。

自由に使えるロゴデザイン

ロゴは、名刺・封筒・パンフレット・看板・Web・パッケージ・チラシ・紙袋など、人の目に触れるありとあらゆる場所やツールに使われます。そのためロゴを使う際のサイズや色などできるだけ自由である方が使いやすく、これらの使用方法をルール化したトンマナやレギュレーションを定めても、その下地となるブランディング戦略がきちんと練られてなければ、そのルールは上手く機能しないものです。

たとえば美しい金色のロゴを作ったとしても、それは背景が黒などの暗色環境でしか見映えがしないため、普通の白い背景では使いにくくなるでしょう。また他にも、凝った模様や複雑な形をしたロゴなどは、名刺やWebのファビコンなど、小さいサイズで使用すると、その模様や形は全く認識できなくなります。つまり、どんなにデザインが優れたロゴでも、使用環境が限定されると、それは「使いにくいロゴ」になってしまう訳です。

ロゴは、視認性(見つけやすさ)、可読性(読みやすさ) 識別性(区別のしやすさ) 誘目性(目立ちやすさ)、明視性(理解のしやすさ)が基本的に必要な機能だと言われており、それらの水準が満遍なく高ければ高いほど、使用環境を選ばない、自由に使えるロゴデザインになるのです。ではその水準を上げていくためにはどうすればよいかと言うと、ロゴの使用シーンをできるだけたくさん想定し、制作過程でそれをひとつひとつ検証するという地道な作業を行うしかありません。そのトライ&エラーの繰り返しによってデザインが最適化され、どんな使用環境にも耐えうるロゴが完成するのです。

ではその作業をすべての相場の制作者が行っているかというと、そんなことはありません。低相場の制作者は、その検証の意義をあまり深く理解しておらず、白と黒2色程度の背景色検証、また印刷も行わずモニター上での視認確認程度のサイズ検証しか行わないことが多いです。中間相場はその検証作業もマニュアル化されていることから、複数色の背景色検証や印刷でのサイズ検証もある程度行われています。高相場になると、それらの検証作業にもしっかりと時間がかけられ、最も高い水準だとモックアップなどを実際の使用環境に近い状態を作り上げて検証することもあります。

長く使い続けられるロゴデザイン

デザインは時代によって良いとされる評価の基準が変わるもので、たとえば昭和の頃に流行ったデザインも、令和の今では「古臭い」とされてしまうものです。ロゴにおいてもそれは同じで、当初は50年、100年使うつもりであっても、時代や流行と照らし合わせて、その時々に合ったロゴへとガラッとデザインを変更することも珍しくありません。しかし中には実際50年、100年と使い続けられているロゴも存在します。ではこれらはなぜ使い続けることができているのでしょうか。

一つ目に挙げられるケースとして、極力シンプルな形でデザインしていると、長く使い続けられる傾向にあります。有名なところでは、ナイキのロゴが実例として紹介できるでしょう。「NIKE」の字体は時代とともに変わってはいますが、「スウィッシュ」と呼ばれる、勝利の女神ニケ(NIKEの社名の由来にもなっている)の翼の形がモチーフになっているシンボルマークは、約50年もの間全く変わらずに使い続けられています。多くの人が知っている通り、このマークは今でもなおブランドのシンボルとして、古臭さも感じさせずに使い続けられています。

二つ目には、あえて古臭く感じられることを良しとしたデザインとしている場合が挙げられます。こちらも有名な実例を紹介すると、大手百貨店グループの髙島屋の、丸に「髙」の文字があしらわれたシンボルマークは、江戸時代後期の天保2(1831)年に京都で古着木綿商を創業した時に作ったもので、実に200年近く使い続けられています。このロゴは年を経るにしたがってノスタルジックな雰囲気を醸成し続け、結果それが歴史や伝統を積み重ねた「風格」という評価へとつながるようになったと思われます。

このように、長く使い続けたロゴは、その使い続けた年数の分だけ確立したブランドとして評価されるようになります。これは新しさやユニークさといった意匠だけでは成し得ることのできない、時間に抗わないデザインという視点がなければできないものでしょう。したがって、その場限りの受け狙いで、時代や流行に即したデザインをしがちな低相場の制作者では、こういったデザインを作り上げることは難しいと考えられます。中間相場の制作者であれば、上記のような長く使い続けられるデザインのノウハウを有しているため、一定の期待ができると思います。高相場になると、そもそも永続的にブランドを成長させるための戦略が練られていることが多いため、それに沿ってロゴが作られるようなことになっていくでしょう。

話題性のあるロゴデザイン

認知度の向上を目的にロゴを作ろうと考える人は少なくないと思います。多くの人に知られ、良いイメージを抱いてもらうために、優れた意匠のロゴをデザインしたくなるのは当然のことだと思います。しかし実際は、どんなに優れた意匠のロゴを作ったとしても、何もせず自然にそのロゴが世の中に知られるようになることはまずありません。企業や商品のロゴリニューアルがテレビやネットなどで話題として取り上げられるのは、そもそもその企業や商品が有名か、そのロゴのデザインを手掛けたデザイナーが有名かのどちらかの場合だからなのです。

しかしロゴデザインそのものが話題になって、認知度向上に寄与することも実はあります。たとえば2025年に開催される大阪・関西万博のロゴが様々な媒体で話題となったのは記憶に新しいところでしょう。もちろん大々的な公募によって、たくさんのロゴ案が応募されたからというのも要因の一つではあると思いますが、その時ニュースで取り上げられていた内容の中心は、採用となったそのロゴのデザインのユニークさだったと思います。

このように、ロゴデザインそのものが話題になるには、意匠が優れているかどうかはあまり関係なく(大阪・関西万博のロゴの意匠が優れていないと言っている訳ではない)、それ以外に話題になりそうなデザインが施されているかどうかが重要になってくるのです。奇抜なデザインやユニークなデザイン、あるいはそれまで使っていたロゴとは全く違う方向性に変更したデザインなど、どのようにロゴに話題性を持たせるかを考える必要があります。

しかしそのロゴデザインが話題になるかどうかを見極めるためには、ただ闇雲にデザインを奇抜にしたりユニークにしたりすれば良い訳ではありません。話題性を狙って作るにはそれなりのノウハウやリサーチが必要になってくるため、そのノウハウやリサーチに乏しい低相場の製作者には難しいものと思われます。中間相場・高相場であれば、金額次第で話題になりそうなデザイン方法を模索してくれるでしょう。思い付きのデザインが話題になることはなく、話題になるにはそれなりの理由があり、その理由を理解している制作者でないと作ることができないのです。

7.ロゴデザインは相場によって様々な料金プランがある

ロゴ制作は、相場によって様々な料金プランがあります。またそのプランによって、制作の進め方も全く異なります。

仮に、10万円でロゴを作るデザイナーを探していたとします。しかし同じ10万円でも、打ち合わせの回数や提案数、修正回数・納品物などが予めきっちり決まっている料金プランもあれば、「10万円で最大限の成果を出します」というざっくりとした決まり事だけの料金プランもあり、発注者がどちらの進め方を好ましく思うかは人それぞれではないでしょうか。つまり、料金プランの中身をじっくり眺めると制作の進め方が見えてきて、それが発注を判断する材料になるのです。

そこでここでは、ロゴ制作にはどのような料金プランがあるかを紹介していきたいと思います。またそれぞれの料金プランがどの相場帯で多いかを知ることで、最適な依頼先がより見つけやすくなるようになることでしょう。

見積制

文字通り、見積もりをした上で制作費・作成料金の金額を決めるやり方で、高相場のデザイン事務所・制作会社でよく見られるプランです。何の検討・作業を行いながらロゴをデザインしていくかを発注者と議論した上で契約するため、発注者の希望通りの進め方でロゴを作ることができるというのが大きなメリットです。

しかし見積もりは、受注者がその都度案件の内容を吟味して費用を算出するため、受注者主導で金額が決まってしまいがちなのがデメリットです。難易度の高そうなロゴだと判断されるほど、費用も高額になっていきます。したがって進め方は納得していても、予算内におさめるためには、時には金額交渉を行わなければならないこともしばしばあります。

したがって見積もりによって納得の発注金額を得るためには、受注者とのコミュニケーションが不可欠となります。見積もりの時点で受注者との信頼関係をしっかり築くことができれば、受注者も不義理な金額を提示することは少なく、誠実かつ適切な契約を結ぶことがきっとできるでしょう。

定価型料金プラン

Webサイトなどに、行われる検討・作業内容が金額とセットで明記してあるもので、中間相場のロゴ制作専門サービス、低相場のスキルマーケットでよく見られる料金プランです。制作費・作成料金を、検討・作業内容と照らし合わせながら吟味できるため、受注者とやり取りせずとも制作の進め方とコストが発注前に確認できるのがメリットです。

しかし、検討・作業内容がはじめから決まっているため、発注者にとって検討・作業内容に過不足があることも考えられます。オプションで検討を追加することも可能ですが、どちらかと言えば制作の進め方にはあまりこだわりがなく、金額に対する結果(コストパフォーマンス)の良さを重視したい人向けの料金プランであると言えるでしょう。

成果報酬プラン(無料提案制)

成果報酬というと、ロゴの出来具合を見て、それに見合った金額を支払うというシステムだと思うかもしれませんが、そうではありません。ここでいう成果報酬制とは、中間相場のロゴ制作専門サービスでしばしば見られる「無料提案」のことです。

無料提案のロゴ制作サービスは、初回のロゴ提案が気に入った時のみ報酬を支払えばいいという仕組みになっており、気に入らなければ発注者は費用を一銭も払わなくてよく、そのため「無料提案」と謳っているのです。

無料でロゴを提案をしてくれる訳ですから、発注者にはメリットしかないように感じると思います。しかし受注側にとっては、気に入られなければ一銭も手に入らないギャンブルのような仕組みですから、制作に対するモチベーションが担当者によってかなり違うことが考えられます。報酬を得ようと一生懸命になるデザイナーもいれば、気に入ってもらえればラッキーくらいにしか考えていないデザイナーもおり、担当デザイナーのモチベーションの差がデザインのクオリティに表れやすい料金プランだと言うこともできます。

時間報酬制

受注者である制作者・デザイナーの稼働時間に応じて制作費・作成料金を支払うというやり方で、低相場のクラウドソーシングやフリーランスに発注する際に見られる料金プランです。

稼働時間は受注者側からの自己申告としているところが多く、発注者と受注者の信頼関係ができていないと成立しない仕組みです。また動いた分だけ報酬が発生することから、受注者側に一定の成果を短時間で作ろうとする意識がなければ、無駄なお金がどんどん出ていってしまうことも懸念されます。そして、時給のような感覚で制作作業を行うため、アルバイト感覚で取り組まれるおそれもあるでしょう。

つまり、上手くいけば安くロゴを作ることができるかもしれないが、逆に高くついてしまったり、質の高くない成果品になってしまったりする可能性もあるプランであるため、発注する際は慎重に検討してから行うようにした方がよいでしょう。

コンペ方式

コンペ方式は低相場のクラウドソーシングで行われており、詳細は「3.各相場における主なロゴ制作者の概要」にも書いた通りです。

発注者が自由に報酬(賞金)の金額を設定できることが最大のメリットですが、金額に応じて提案される数が変わるのが難しところです。またコンペ方式は受注者とのコミュニケーションが伴わないため、実力のあるデザイナーが応募してくれるかどうか、期待通りのクオリティのデザインが出てくるかどうかは保証されず、ギャンブル性の高い方法だといえるでしょう。

各契約システムが多く行われている相場帯まとめ

| 低相場 | 中間相場 | 高相場 | |

| ①見積制 | - | - | 〇 デザイン事務所 制作会社 |

| ②定価型定価制 | 〇 スキルマーケット | 〇 ロゴ制作専門サービス | - |

| ③成果報酬プラン(無料提案制) | - | 〇 ロゴ制作専門サービス | - |

| ④時間報酬制 | 〇 クラウドソーシング フリーランス | - | - |

| ⑤コンペ方式 | 〇 クラウドソーシング | - | - |

8.ロゴ制作における需要・供給の状況と今後の相場動向について

ロゴデザインも他の業種と同様、需要と供給の数によって、制作費・作成料金の相場は変動します。ここではロゴ制作の今後の相場動向について、需要・供給という視点から考えていきたいと思います。

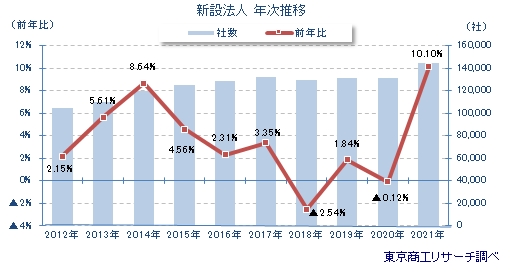

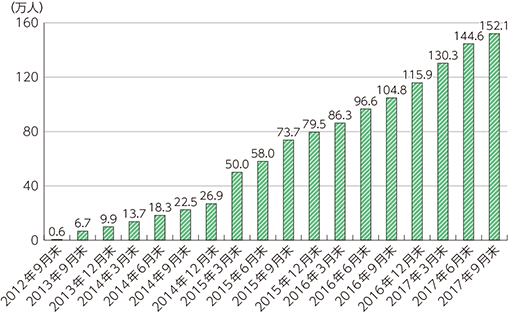

ロゴ制作需要数の見通し

ロゴの発注件数の中で特に多いのは、起業や新規法人設立に伴う制作依頼です。下のグラフは近年の新設法人数の推移を示したものですが、2012年に約10万件だったのが、2021年では約14万件にまで増えていることが分かります。このように法人が新設される数は増加傾向にあり、それに伴い今後もロゴの需要は高まるものと考えられます。

こういった新規法人設立のほか、企業が行う新規事業のために制作する「事業ロゴ」の発注件数も多いくなっています。事業ロゴは、事業予算の中で言うといわゆる「広告・宣伝費」で作られることが多く、そのため予算消化が必要となる決算期(日本では3月・9月・12月)の手前が発注件数の最も多くなる時期と言われています。

また、ロゴ制作は個人からの発注も近年大変増えています。その理由は、インターネットやSNSの普及に伴い、個人事業主自らがホームページを持ち、そこで商品やサービスの販売・提供を行う、いわゆる「ネットショップ」が増えてきたからです。ネットショップのサイトには顔となるロゴがないとサマにならないため、ロゴを作りたいと考える個人が増えていったのだと考えられます。また最近ではECサイトが誰でも簡単に作れるようになってきたため、ネットショップは今後も増え、個人からのロゴの発注はさらに増えていくものと思われます。

ロゴ制作供給数の見通し

一方供給側を見てみると、これまでは制作会社・デザイン事務所、ロゴ制作専門サービスが多くのロゴ制作を請け負っていたのですが、近年は前述のクラウドソーシング・スキルマーケットの登場により新たな制作者が急増し続けている状況が見られます。また、その制作者の多くは個人でデザイン業をやっているフリーランスのデザイナーがほとんどです。

それまであまりロゴ制作に縁のなかったフリーランスのデザイナーですが、クラウドソーシングやスキルマーケットによって、ロゴ制作案件を受注する機会がぐんと増えました。また近年は働き方の多様化が進み、会社には属さず個人で稼ぐスタイルが増えていることから、個人のセンスやスキルで勝負ができるフリーランスデザイナーという職種は、今後さらに増えていくものと考えられます。

ロゴ制作の需要・供給バランスから見た今後の相場動向

このように、需要と供給いずれも増加傾向にはありますが、そのバランスを見ると、現在はやや供給過多の状況のように思います。そしてそれは今後しばらくは続くことが予想されるため、供給側の競争はより激しくなり、ロゴ制作費・作成料金の相場は下がる傾向になっていくでしょう。

しかし大切なのは、相場が下がったからといって、制作にかける時間を減らし、質まで下げてしまってはいけません。今こそデザインのクオリティをしっかり見つめ直し、より良いロゴを提供することで、当サービスの価値をお客様にご理解頂けるようにしていかなければならないと改めて感じております。

9.現在のロゴデザイン相場に対するsynchlogoの考え方や料金設定について

ここで現在のロゴ制作相場に対する、当サービスsynchlogoの考え方や料金設定について紹介したいと思います。なお当サービスは「中間相場|ロゴ制作専門サービス」に該当します。

ロゴ制作をお考えのお客様は、是非他社・類似サービスと比較した上で、ご検討頂ければと思います。

| 他社 類似サービス | synchlogo | |

| 調査費 | 別途としている ところもある | 料金プランに含まれます |

| デザイン料(提案数) | 料金プランによる 提案数は固定 | お客様ご自身で決められます (自由に提案数と金額を決めて頂けます) |

| 調整費・修正費 (提案後の追加修正) | 制限回数を超えると 追加費用が発生 | 無料 (大きな方針変更がなければ回数は無制限) |

| オリジナルデータ (aiファイル)のお渡し | 別途が多い | 無料 |

| 著作権譲渡料 | 別途が多い | 無料 |

| レギュレーション作成料 | 別途が多い | 別途 |

| 打ち合わせ費用 | 別途が多い | 無料 |

| 交通費 | 別途が多い | 無料 (東京全域、神奈川・埼玉・千葉の一部地域まで) |

料金に対するsynchlogoの姿勢

synchlogoは「手頃な価格で本物のロゴを気軽に手に入れて頂きたい」をコンセプトとしており、オリジナルロゴを提供するサービスの中では比較的リーズナブルな料金設定になっていると思います。しかし料金は安くとも、「必ず良いロゴを提供する」ことはコンセプト以前の大前提ですので、デザインの質についてもご安心ください。過去の制作実績をご覧頂くと、そのことはご理解頂けるのではないかと思います。

[高品質×安心の対応力×低価格]への挑戦

私たちが目指しているのは、[高品質×安心の対応力×低価格]のロゴ制作専門サービスです。

まずデザインの質や対応力についてですが、前述の通り、synchlogoに所属するための審査では「大企業もしくは公的機関のロゴ制作実績を有していること」を必須条件としているため、高品質のデザイン、対応力は間違いありません。

そして、そのデザイナーが初回打ち合わせから制作、納品、アフターフォローまで全てを専任で行い、極力他の人間の手間がかからないようにすることで、不要な人件費を徹底的に削減しております。さらに他社・類似サービスではオプション料金として追加されることが多い、「完成したロゴの著作権譲渡」「オリジナルデータ(aiファイル)のお渡し」「デザイン説明書作成」なども、実際はさほど実働時間がかかるものではないためsynchlogoでは全て無料といたしました。またレギュレーション(使用ガイドライン)については、策定してしまうとむしろ自由にロゴが使えなくなる“縛り”となるおそれもあるため、synchlogoでは通常の納品物からは省き、お客様からご希望があった時のみ別料金で追加できる仕組みとしております。

synchlogoの料金相場と料金プランの内容

もちろんたくさんの提案を作った方がデザインの比較ができ、デザイナーもアイデアを出し尽くすことができますが、一方、ある程度お客様の方でデザインイメージが固まっている場合はその限りではありません。その場合はむしろリーズナブルにロゴをお作り頂きたいので、synchlogoでは素案の提案は1案から可能なようにしております。また、40,000円の基本料金に、1案につき6,600円ごとに提案を増やす形でお客様の方にて提案数・料金を決めて頂くことができるようにしています。これによって、お客様にちょうどいい提案数と料金の制作プランが間違いなく設定できるでしょう。

お勧めの提案数と制作料金について

しかし、適切な提案数がどれくらいなのか悩まれる方もいると思います。そこで参考までに「こんなお客様にはこれくらいの提案数がお勧めです」というのを記しておきたいと思います。もちろんこの通りにする必要はまったくありませんが、迷われたお客様は是非参考にしてみてください。(※表示してある金額は全て税別になります)

◆1案|46,600円

・「とりあえず1案だけ見てみたい」というお客様

・synchlogoのデザイン力がどれくらいのものか試してみたいというお客様

・完全デザインイメージが固まっていて、それを形にすることだけを希望しているお客様

◆2案|53,200円

・複数案ではどれを選んでいいか迷いそうだが、念のため比較検討はしたいというお客様

・両極端な方向性の案を見てみたいというお客様

・たたき台を1案見てイメージを膨らませた後、本番のデザインに取り掛かりたいというお客様

◆3案~5案|59,800円~73,000円

・たくさんの案だと迷いそうなので、程よい比較検討をしたいというお客様

・いくつかバリエーションのあるデザインを見てみたいというお客様

・たくさん案を見てみたいが、予算的な制約もあるため適度な数の提案としたいお客様

◆6案~10案|79,600円~106,000円

・複数の人数で議論・決定するような場で比較検討をしたいというお客様

・個人でもとにかくたくさんのデザインを見てみたいというお客様

・最初に3案見て方向性を煮詰めた後、もう3案作って確実にイメージ通りのデザインにしたいというお客様

◆11案~15案|112,600円~139,000円

・役員会など、デザインの議論をするチャンスが少ないためたくさんの案を準備しておきたいというお客様

・アイデアが出尽くすまで徹底的に考えていきたいというお客様

・複数案の提案が3段階くらい必要そうなお客様

◆16案~20案|145,600円~172,000円

・数多くの案から消去法でデザインを決めていきたいというお客様

・ブランディングの一環としてロゴ制作を考えているお客様

値引き交渉についてのsynchlogoの考え方

上記の料金を見て高いと感じ、値引きを希望するお客様もいると思います。もちろん制作者側としてはもちろんあまりされたくない値引きですが、提示したロゴ制作費・作成料金がお客様に「高い」と思われているのであれば、何とか適切な金額を提示し直したくなるものです。

お客様はロゴ作りにかける費用を依頼前から既に決めていることが多く、その金額の中で最大限良い成果を収めてくれそうなデザイナーを一生懸命に探すのではないかと思います。限られた予算の中で、「このデザイナーの作風が好き」「この制作サービスの実績は信頼できる」と思って問い合わせてくださったお客様の気持ちを無下にする訳にはいかないですよね。

そこでここではロゴデザインの制作費・作成料金における見積もり値引き交渉について、synchlogoが考えていることをお伝えしていきたいと思います。値引きにお応えできる場合と出来ない場合の説明も合わせてしていきますので、どうぞ参考にしてみてください。

合理的な交渉材料があれば値引きに応じます

どうしてもこの人に頼みたいけど予算が・・・というケースは、その思いをぶつければ理解は得られると思います。しかし、単に「得をしたい」という考えで値引き交渉をしてくるお客様は、申し訳ないですがsynchlogoではお断りさせて頂いております。「周りのみんなに宣伝するから」「次もまた依頼するから」といった不確かな約束と引き換えに値引きを要求してこられるお客様も同様です。

お断りする理由は、そういったお客様とは信頼関係を築けないと考えているからです。制作者がお客様の気持ちや考えを理解しようと努力するのと同様に、お客様側にも制作者が考えていることを理解する姿勢がなければ、良いロゴができるはずありません。そういった相互理解は信頼関係が築けてこそ得られるものですので、依頼前に一方的な要求などをされてしまうと、その後足並みを揃えてロゴ作りに取り組める気がしないのです。

もちろん、初回の提案数を減らす、お客様が具体的デザインイメージを描きその仕上げだけを担当する、といった合理的な交渉材料をご提示頂いた上での交渉であれば、それはもちろん制作金額をディスカウントする方向で再見積もりすることもあるでしょう。

自ら値引きを提案してくる制作者は金額を「盛っている」

逆に、もし制作者側から「安くするから契約して欲しい」といった趣旨の提案があった時は注意深く吟味した方がよいでしょう。

値下げ前・値下げ後の金額が適正価格かどうかはさておき、自ら金額を下げるということは、少なくとも最初に出した見積もりは「盛った金額」だと考えられます。また、必要以上に金額を盛るというのは、制作者がお客様目線でロゴ作りのことを考えていない可能性もあるため、これもまた注意が必要です。

もちろん仕事がないため赤字覚悟で安くロゴ制作を引き受ける制作者もいると思います。ただそういった方は、その仕事を上手くやらないと次に繋がらないこと分かっているため、むしろ真剣に取り組む可能性もあると思います。

「どうしてこんな小さなマーク1つ作るのに数万円もかかるの?」

以前あるお客様に、「どうしてこんな小さなマーク1つ作るのに数万円もかかるの?」と言われたことがあります。たしかにロゴは、デザイナーなら簡単に作れるように見えるかもしれません。シンプルな形のロゴは特にそうでしょう。

ロゴは制作物の中でも、制作に対する時間のかけ具合をデザイナー自身がコントロールしやすいものだと言えます。言い方を変えれば、いくらでも手を抜くことができますし、逆にいくらでも手をかけることもできるのです。

しかし思い付きで作っただけのロゴのデザインはやはり薄っぺらく、奥行きも奥深さもない、何となく見た目が良いだけのものに過ぎません。一方本気のブランディングまで行い、数百の案を作り比較した上で完成したロゴのデザインは重厚で隙のない、緊張感のある仕上がりになります。

つまり時間のかけ具合によって金額は変わってくる、ということになりますが、もちろん時間をかければ必ず良いロゴができる、という訳ではありません。しかし、良いロゴには相応の時間がかかっていることがほとんどですので、本当に良いロゴを作りたいのであれば、値引きはできるだけ避けて頂きたいと思います。

10.おわりに

このコラムでは、ロゴ制作費・作成料金の正しい見方や、適正価格の見極め方を解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。

最後にsynchlogoの見解を一言だけ申し上げますと、ロゴデザインの依頼先を金額で比較することももちろん大切ですが、デザイン力や対応力、さらには社会的信用や真摯さ・誠実さなど多角的な視点で検討すると、低予算で最高のロゴを作ることが可能になります。

お客様にぴったりの制作者を見つけることが、良いロゴを作る第一歩になります。

このコラムを参考に、じっくりと探してみてください。

【関連記事】

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ