ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

アルファベットのモチーフで作成した「イニシャルロゴ」のデザイン的利点とは

カテゴリー

イニシャルロゴはシンプルかつ定番のデザイン手法

社名やサービス名、商品名などのイニシャルのアルファベット文字でデザインした「イニシャルロゴ」と呼ばれるロゴマークをよく見かけると思います。身近な例としては、車のエンブレムや高級ファッションブランドのロゴなどが挙げられるでしょうか。アルファベット文字をそれぞれのブランドイメージに沿って描き、いずれもシンプルな仕上がりとなっています。

最近ではスマートフォンのアプリアイコンでも多くのイニシャルロゴが見かけると思います。「P」が印象的なPayPayのロゴや、「R」でお馴染みの楽天市場のロゴなどは誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか。アプリアイコンはサイズがとても小さいため、視認性を重要したシンプルなデザインのものが多く見られます。

このように身の回りには様々なイニシャルロゴで溢れていますが、グラフィックデザイン業界やブランディング業界には「ロゴマークにはイニシャルを使うべし」という明確なルールや慣習が存在する訳ではありません。またイニシャルロゴはかなり昔から多数存在しており、一時的な流行やトレンドではなく、自然に定番のデザイン手法として確立されたものだと考えられます。

定番デザインとして確立するには、何かしらの理由やポテンシャルがあるはずです。このコラムではそれが一体何なのかを考察し、イニシャルロゴの奥深さを紹介していきたいと思います。

イニシャルの文字をロゴのモチーフにする利点

ロゴは本来、ブランドのイメージをシンボル化するために、最適なモチーフを探し、自由にデザインされるべきものです。しかしイニシャルロゴは、わざわざアルファベット文字の形に限定するという制約をあえて課しています。

アルファベット文字を用いる理由には、モチーフ探しが面倒だからという消極的な理由も考えられます。しかし先に紹介した車のエンブレムや高級ファッションブランドのロゴ、スマホのアプリロゴなどは、いずれも名の知れた大手企業が緻密なブランディング戦略を立て、それに則ってデザインしているのです。それはむしろ積極的にアルファベットを採用していると捉えるべきであり、何らかの背景や理由があると考えられます。

筆者は、著名なイニシャルロゴがなぜアルファベットをモチーフとして選んだのか調べようと試みました。しかし残念ながらその正確な意図を掴むことはできませんでした。ブランドの公式サイトを見ても、ロゴのレギュレーション(使用ガイドライン)はあっても、デザインプロセスを詳細に記録した資料はほとんど公開されていません。おそらく競合他社にブランディングの裏側をわざわざ見せる必要はないと考えているからだと思われます。

そこで、なぜロゴのデザインにイニシャルのアルファベット文字を用いるのか、多数のイニシャルロゴ制作実績を有する当サービスsynchlogoのデザイナー陣にヒアリングし、そのデザイン的利点を調査することにいたしました。その結果、以下4点にまとめることができたので紹介していきたいと思います。

利点①:競合のロゴデザインと類似するリスクが少なくなる

ロゴを作成する際に最も重要なのは、競合のロゴとデザインが似てしまうのを避けることです。デザインが似てしまうと利用者やユーザーに誤解を与えるだけでなく、最悪の場合競合から訴えられるリスクもあります。

ニッチな業界や新規事業では競合が少ないためあまり気にする必要はありませんが、難しいのは成熟した業界での場合です。成熟した業界では競合が多く、その分ロゴも数多く存在します。そのため差別化を狙ったデザインのロゴにしようと考える訳ですが、奇をてらった安易なデザインや過度にユニークなデザインのロゴは、目立ちはするものの、その目立ち方はいわゆる「悪目立ち」であり、信頼の獲得に繋がることはまずないでしょう。そうすると、業界全体に共通するテーマやコンセプトなどをデザインソースにするという、信頼獲得を第一に考えた業界らしいロゴにしたくなるのですが、そういったデザインのロゴは早い段階で作られており、主にパイオニアと呼ばれる企業が掲げていることが多いでしょう。

その点イニシャルロゴは、「悪目立ち」もせず、差別化もできる優れたデザイン手法です。

似たような名称にならないよう、そもそも競合はできるだけ字面や読み方が似ないようにネーミングするため、イニシャルをモチーフにすれば他のロゴとデザインが類似する可能性は自然と少なくなります。またイニシャルロゴは、文字としての可読性もある程度必要である(でなければイニシャルをモチーフにする意味がない)ことから、過度なデザインアレンジをすることは少なく、悪目立ちするようなデザインにはなりにくいのです。

しかし、まれにイニシャル自体が競合と同じものになってしまう場合もあります。そんな時は上のBehanceの「Be」をモチーフにした例のように頭文字2文字目までを使ってデザインしたり、サイバーエージェントの「CA」やつくばエキスプレスの「TX」のように略称表記的なマークにしたりなどの工夫を行うと良いでしょう。これにより、同じイニシャルでも競合と差別化できるロゴを作り出すことが可能となります。

利点②:無難なデザインモチーフとして使い勝手が良い

ブランドイメージを表現するモチーフはシンボルマークをデザインする上で欠かせないものですが、イメージを何らかの事物に当てはめるのはそう簡単なことではありません。

たとえば、「心」や「愛」のイメージと言えば「ハート」のモチーフが思い浮かぶと思います。しかしハートの形はやや女性的なイメージがあり、性別を問わない「心」や「愛」のイメージでシンボルマークをデザインしたい場合、ハートのモチーフを主体的に使うのは避けたいところではないでしょうか。

このように、適切なモチーフが見つからず、モチーフが何もないままデザインしなければならない状況も珍しくはないのです。抽象的な図形のロゴや、模様や質感だけで表現したロゴなどは、適切なモチーフが見つからなかったため、そういったデザインにせざるを得なかったことも考えられます。

そこで重宝するのがイニシャルロゴです。

文字、特にアルファベットのモチーフは、1文字程度では何の意味もメッセージも発さない、ロゴにおいてはフラットでプレーンな「ただの図形」です。漢字のモチーフは1文字でも意味やメッセージを発するものがありますが、アルファベットはその心配がありません。つまりアルファベットのモチーフは、それ自体でブランドイメージの表現に貢献することは出来ない代わりに、どんな状況でも使える無難なモチーフだと言えるでしょう。

先ほどのハートの例ですが、それをアルファベットのモチーフで解決したであろう実際の事例として、東京メトロのロゴを紹介したいと思います。

ハートを模したM(「ハートM」)は、メトロ(Metro フランス語で「地下鉄」の意)のほか、東京の中心にあるという存在感やお客様の心に響くサービス、心のこもったサービスを提供し続けるという意志を表します。背景色にはコーポレートカラーである「ブライトブルー」を採用。活き活きとした元気なイメージで、東京メトログループの理念「東京を走らせる力」を表現しています。

引用:東京メトロHP「コーポレートアイデンティティ」より

このように、東京メトロのロゴは、「M」の文字モチーフを主体とし、それをハート型にアレンジするという方法でデザインしていることが分かると思います。もしハートのモチーフを主体的に用いてデザインしていたら、都市インフラとしてのイメージにそぐわないものになっていたかもしれないでしょう。

利点③:抽象化・デフォルメする必要がない

ロゴデザインでは、身近な物をモチーフにすることがよくありますが、その形をそのまま再現してリアルにデザインすることはほとんどありません。なぜなら、それはロゴではなく「イラスト」になってしまい、見る人がモチーフから何かを連想するのではなく、そのモチーフ自体をそのまま受け取ってしまうからです。つまり、実際の物をロゴのモチーフとして使うには、その形を抽象化やデフォルメして「図形」として表現する必要があります。

この抽象化やデフォルメはロゴデザインにおいて非常に重要な作業で、どの程度手を加えるか、どんな形で表現するかがデザインの方向性を決める大きな要素です。モチーフとなる物の特徴を正確に捉え、その特徴を引き立たせることが、抽象化・デフォルメをうまく行うためのポイントですが、実際にはこれがかなり難しい作業です。

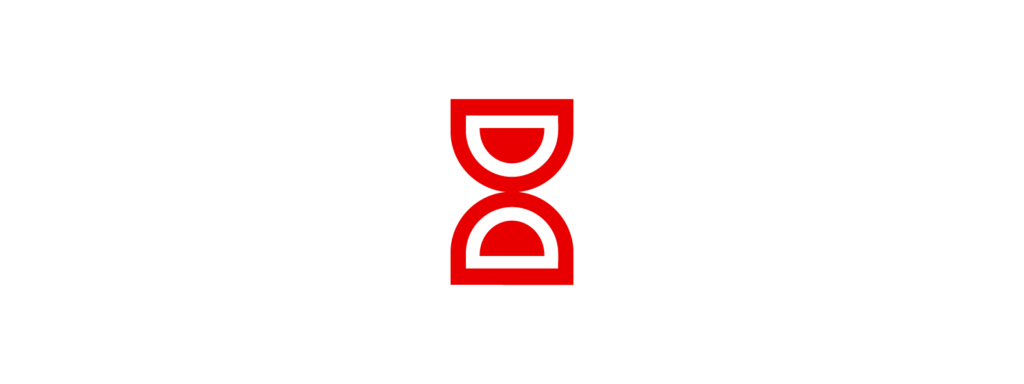

その難しさを理解するために、ひとつ例を紹介します。下のロゴはある団体のシンボルマークですが、何をモチーフにしているのか分かりますか? ちなみに、このモチーフはその団体を象徴する物です。

このロゴは「全国和菓子協会」のシンボルマークです。初めてこのマークを見たとき、筆者は和菓子作りにおいて正確な時間が大切で、砂時計をモチーフにしているのだと思いました。しかし、公式ページで確認したところ、その予想は間違いで、実際のモチーフは「おまんじゅう(割った状態)」と「餅つきの杵」でした。

このように、抽象化やデフォルメの方法によっては、意図したものとは異なる印象を与えてしまうことがあります。そして、モチーフとなる物によっては、抽象化やデフォルメが非常に難しいこともあります。

一方で、イニシャルロゴに使うアルファベット文字は抽象化やデフォルメをする必要がなく、そのままモチーフとして使ってもロゴとして成立します。もちろん、ロゴとしての個性を出すために形を少し変えることは必要ですが、文字としての可読性を保とうとする力が働き、過度なカスタマイズは避けられるため、見え方に誤解が生じることはほとんどないのです。

利点④:グローバル対応が容易

ロゴに使われるモチーフは、同じ図形でも文化や環境によって異なる解釈をされることがあります。例えば、あるロゴデザインが特定の国や文化圏ではポジティブな印象を与える一方で、別の場所ではネガティブに捉えられることもあります。

過去に、名札を表す絵文字(上の左図)がそうでした。日本ではおなじみの、幼稚園などで使われる「名札」を表す絵文字ですが、海外では「Tofu on fire(燃えている豆腐:上右の図)」という全く異なる解釈をなされたことがあります。チューリップの図形が炎に、名前を書く欄が豆腐に見えたのでしょう。この形の名札が海外では一般的なものではなく、馴染みがなかったために起きた誤解だと思われます。

言うまでもなく、アルファベットは世界中で使われている文字です。同じ文字モチーフでも、ひらがなやカタカナ、漢字など日本の文字で作ったロゴは、他の言語圏ではデザインとして機能しません。日本語が理解できない人には文字が何を表しているか分からないからです。その点、アルファベットはほとんどの国や地域で理解されるため、アルファベットを使ったイニシャルロゴは、誤解を招くことが少なく、グローバルに通用しやすいデザインと言えます。

まとめ

改めて、アルファベットのモチーフで作成した「イニシャルロゴ」のデザイン的利点をまとめると以下のようになります。

利点①:競合のロゴデザインと類似するリスクが少なくなる

利点②:無難なデザインモチーフとして使い勝手が良い

利点③:抽象化・デフォルメする必要がない

利点④:グローバル対応が容易

ロゴを作成するにあたり、モチーフ探しに困った時は、是非「イニシャルロゴ」を活用してみてください。

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ