ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

会社ロゴ作成完全ガイド|企業ブランディングの土台となるロゴデザインとは

カテゴリー

企業ロゴ・会社ロゴは、単なるデザインや装飾ではありません。

業界や世の中に自社の存在を伝え、競合との違いを示し、企業としての信頼性を形づくる――企業活動の土台となる重要なブランディング要素です。

実際に、起業や組織リニューアルをきっかけにロゴ作成を検討する多くの方が、

・業界や世の中に自社を知ってもらうため(認知)

・競合他社との違いを明確にするため(差別化)

・きちんとした会社として見られるため(信頼性向上)

といった目的を挙げています。

これらはいずれも「ブランディング」と呼ばれる活動の一部ですが、そうとは意識せず、無意識にロゴ作成を進めてしまうケースも少なくありません。

その結果、「見た目は整っているが、企業活動にうまく機能しないロゴ」になってしまうことがあります。

本コラムでは、特に起業時に知っておいていただきたい、企業活動に実際に役立つ企業ロゴ・会社ロゴとは何かについて、ブランディングの視点から整理し、実際の作り方まで踏み込んで解説します。

これから会社ロゴ・企業ロゴを作ろうとしている方が、何を基準に判断すべきかを明確にするためのガイドとしてお読みください。

【目次】

- 1.会社にとってロゴとは何か?ロゴにとって会社とは何か?

- 2.起業時の会社ロゴの種類と選び方──ロゴマーク vs ロゴタイプ

- 3.会社ロゴマークの作り方(基本設計と成功のポイント)

- 4.信頼性を高める会社ロゴのデザイン基準と失敗しない理由

- 5.会社ロゴタイプのメリット・デメリット|起業ロゴに最適な選択は?

- 6.会社ロゴの配色ルールと色選びの基本(事例付き)

- 7.会社ロゴのリニューアル方法|タイミングと成功のポイント

- 8.会社ロゴの類似デザイン問題|似てしまう原因と回避策

- 9.まとめ|会社ロゴ作成で失敗しないために今すぐチェックすべき8つのポイント

1.会社にとってロゴとは何か?ロゴにとって会社とは何か?

会社にとってロゴとは、自社の存在や価値を外部に伝えるための「手段」のひとつです。

一方で、ロゴにとって会社とは、その意味や役割を与える「前提条件」と言えます。

この2つの関係は対等ではありません。

会社はロゴを使う側であり、ロゴは会社を代表する側――ここに、明確な役割の違いがあります。

会社は、事業内容、理念、歴史、組織、人など、さまざまな要素の集合体です。それらすべてを一瞬で説明することはできません。そこで用いられるのがロゴです。ロゴは、会社そのものではありませんが、会社を代弁する存在として機能します。

つまり、ロゴは「会社を表現するための視覚的な翻訳装置」です。会社の内側にある情報を整理し、外部に伝わる形へ変換する役割を担っています。この翻訳が適切であれば、会社の印象は自然に伝わりますし、逆に精度が低ければ、「何となく違和感のある会社」という印象を与えてしまいます。

起業時に気を付けたい会社ロゴの扱い方

ここで注意すべきなのは、ロゴが主役になってしまうケースです。

ロゴだけを先に作り、「このロゴに会社を合わせよう」と考えてしまうと、関係性が逆転します。

会社の実態が曖昧なまま作られたロゴは、どれだけ見た目が整っていても、長く使うほどズレが目立つようになります。

本来、会社が先にあり、ロゴは後から設計されるものです。

会社の理念や方向性、立ち位置などが定まっていれば、ロゴはそれらを的確に表現する強力なツールになります。そして逆を言えば、会社について整理されていない状態では、ロゴは正しく機能しません。

この会社とロゴの関係を理解することが、企業ロゴ・会社ロゴ作成の出発点なのです。

企業ブランディングにおける企業ロゴ・会社ロゴの役割

ファッション業界など、限られたジャンルで使われてきた「ブランド」という概念ですが、近年は広く一般的になり、ビジネスの世界でもよく耳にするようになりました。

企業におけるブランドとは、一言でいうと、会社自体の価値や他社と比べた時の優位性のことを指し、その価値および優位性を世の中に伝える活動のことを「企業ブランディング」と言います。そして、企業ロゴ・会社ロゴは企業ブランディングにおけるシンボルです。企業がブランディング活動を行う際には、必ず自社のロゴが使われます。そのため、ロゴはブランドの「顔」であり「土台」であるとよく言われるのです。

企業ブランディングと聞いてまず思いつくのは広告ではないでしょうか。CMやポスター、折込チラシ、最近ではSNSや動画なども挙げられるかと思いますが、何らかのヴィジュアル表現が伴うこれら企業広告では、必ず会社のロゴがシンボリックに扱われていると思います。

これら広告その他において、それ自体がアピールする内容とは別に、「〇〇な企業なのかな」と、ロゴを見た人に対して、一瞬で何らかのイメージを与えるのが会社ロゴの役割なのです。

そのはたらきについて、企業ブランディングにおける最も身近な媒体である名刺を例に説明したいと思います。

上の2つの名刺デザインをご覧ください。左はロゴがない名刺、右はロゴがある名刺ですが、これを見比べてどう感じるでしょうか。

左のテキストだけで構成された名刺からは、そこに書かれてある諸情報以上のイメージは特に何も感じられず、名刺としても少し寂しい印象を受けると思います。

一方右の名刺からは、デザインされたロゴが加わったことにより、「翼みたいなマークは飛躍や発展を目指しているのかな」という期待感や、「左右対称で整った感じのマークだから真面目なのかな」といった信頼感など、真の意味はさておき、少なくともポジティブなイメージは湧いてくると思います。

名刺は、従業員および所属する会社の情報を伝えることを目的にしたものですから、会社ロゴを載せることは必ずしも必要ではありません。しかし右の例のようにデザインされたロゴを載せることによって、名刺が単なる情報を伝える媒体から、その会社のイメージアップに貢献する、すなわちブランディングに役立つ媒体へと変化しているのです。

まとめますと、

・ロゴを見た人に対して、一瞬で何らかのイメージを与える

・ビジネスツールなどを、ブランディングに役立つ媒体へと変化させる

以上が企業ブランディングにおける企業ロゴ・会社ロゴの役割となります。

「ブランドは作るものではなく、既にあるもの」

ロゴ制作の相談をしている際、「我が社は強みがある企業ではない」「会社に特別な“売り”がある訳ではない」とおっしゃるお客様は意外と多く、そんな自分たちでも自社らしいロゴはできるの?ブランディングはできるの?と不安を漏らす場面を何度も見てきました。

そんな時、「ブランドは作るものではなく、既にあるもの」ということをよくお話しします。

起業を決断した方が作った会社には、何らかのブランドが必ずあります。

なぜなら、理想や勝算がなければ起業などしないはずで、その「理想」や「勝算」こそが企業のブランドそのものだからです。

理想とは、どんな会社にしたい、設立した会社で何をしたい、業界や世の中にどんな影響を与えたいかという考えで、勝算は、それらを実現するためのプランです。

たとえば、「社員や顧客を幸せにする会社にしたい」という、当たり前のような理想も企業の価値としては十分ですし、「まだ誰もやってないからやってみる」という誰でも思いつきそうな勝算も、パイオニアとして有効な優位性になります。

この理想や勝算を「ブランド」という名に変えて、世の中に広める活動が「ブランディング」ですので、起業を志した方であれば、誰でもブランディングを実行することはできますし、ブランディングのための企業ロゴ・会社ロゴを作ることも難しくないのです。

ロゴ設計によって企業イメージを確立してきた海外ブランド事例

前項で述べたとおり、ブランドとは新しく「作るもの」ではなく、事業内容や企業の姿勢、社会との関係性といった要素の積み重ねの中に、すでに存在しているものです。そしてロゴは、その既にあるブランドを視覚的に定着させるための表現手段にすぎません。

また、この項のタイトルにもある「ロゴ設計」とは、単に形を整えることではありません。企業がどのような立場で事業を行い、何を大切にし、どのように認識されたいのか。そうした前提条件を整理したうえで、どの要素を、どの構造で、どこまで抽象化するのかを判断するプロセス全体を指します。

海外のブランドロゴの中には、流行や時代の変化に左右されることなく、長期にわたって一貫した企業イメージを築いてきたものが数多く存在します。それらは偶然うまくいったのではなく、企業の思想や事業構造を前提に、ロゴが「設計」として組み立てられているという共通点を持っています。

ここでは、ロゴ設計によって企業イメージを確立してきた海外ブランドの事例を取り上げ、それぞれのロゴに込められた設計意図の要点だけを紹介したいと思います。

HUAWEI(中国)

巨大化・多角化する企業規模と事業領域の変化を前提に、企業名の由来や象徴性を軸としてロゴを進化させてきた設計

→ ロゴに隠された設計意図の詳細を読む

Chevron(アメリカ)

普遍的なシンボル形状と色構成によって、信頼性・継続性・企業としての地位を視覚的に保証する記号化のロゴ設計

→ ロゴに隠された設計意図の詳細を読む

Deliveroo(イギリス)

デジタルとリアルの両環境での使用を前提に、識別性と文化的中立性を両立させた環境適応型のロゴ設計

→ ロゴに隠された設計意図の詳細を読む

Qyre(スウェーデン)

デジタルプロダクトでの使用環境から逆算し、抽象度と機能性を最優先して設計されたデジタル前提のロゴ

→ ロゴに隠された設計意図の詳細を読む

Deutsche Bank(ドイツ)

安定性・秩序・成長という金融機関に求められる価値を、説明を必要としない単純な記号として定着させた制度的ロゴ設計

→ ロゴに隠された設計意図の詳細を読む

これらの事例から分かるのは、企業イメージがロゴによって確立されているブランドほど、「どんな形にするか」以前に、何をロゴに背負わせるのか、何をあえて背負わせないのかが整理されているという点です。

起業時の会社ロゴ作成で迷いが生じやすいのは、これらの選択をデザインの好みや雰囲気だけで決めようとしてしまうからです。本来は、事業内容・ブランドの性質・将来的な展開を踏まえた上で、どのようなロゴにするかを判断する必要があります。

そのことについて次章では、起業時の会社ロゴを考える際、最初のつまづきとなる、「ロゴマーク」と「ロゴタイプ」の違いを整理しながら、それぞれがどのような企業・ブランドに適しているのかを具体的に解説していきます。

2.起業時の会社ロゴの種類と選び方──ロゴマーク vs ロゴタイプ

前章では、企業ロゴ・会社ロゴの役割と基本概念について解説しましたが、どんなロゴでも作れば機能するという訳ではありません。ブランディングとして効果的にはたらくロゴを作るには、それなりの手順やポイントがあります。

そこでこの2章では、まずはじめに起業時のブランディングに適したロゴとはどんなロゴなのか?について考えていきたいと思います。

ロゴマークとロゴタイプ、どちらが良い?

まず知ってもらいたいのは、ロゴには大きく2つの種類があるということです。ひとつはシンボルマークを有する「ロゴマーク」と呼ばれるもの。もうひとつはシンボルマークを持たない、企業名・会社名の文字列にデザインを加えロゴ化した「ロゴタイプ」です。

ロゴマークもロゴタイプも、コーポレートロゴではどちらも使われているものですが、「ロゴ」と言えばシンボルマーク、すなわちロゴマークの方を思い浮かべる人も多いかと思いのではないでしょうか。ではどちらの方が会社のロゴとしては多く使われているか調べてみましょう。

上記「Best Japan Brands 2025 Rankings」は、日本の企業によって生み出された、ブランド価値が高いとされる企業および事業ブランド100点のロゴです。この中で、シンボルマークを有するロゴマーク型のロゴは40点ほどで、残りの60点は全てロゴタイプ型のロゴとなっており、このサンプルではロゴタイプ型のロゴの方が多いことが分かると思います。

しかしこれを見て違和感を感じる方もいると思います。それは、たしかに上記の100点においてはロゴタイプの方が多い結果となっていますが、普段生活している中ではシンボルマークのあるロゴの方を見る機会が多く、感覚的にはロゴマークの方が多いような気がするのではないでしょうか。

そこで違うサンプルとして、当サービスsynchlogoで制作したロゴ制作実績でも調べてみました。「Best Japan Brands 2025 Rankings」と同時期の、2020年前後に制作したロゴを無作為に100点ほど集めてみたところ、ロゴタイプ型のロゴはわずか7点ほどで、ロゴマーク型のロゴは93点にものぼりました。

この2つの結果より、「大企業ほどロゴタイプ型のロゴを使う」「中小企業はロゴマーク型のロゴを使う」という傾向があると推察されました。なぜなら「Best Japan Brands 2025 Rankings」に選出されている企業はいずれも日本を代表する会社が多いのに対し、synchlogoにロゴ制作をご依頼くださるお客様は起業したばかりの会社や中小企業が多いからです。

では、最初からロゴタイプで作れば良い?

そうすると、自社を大きく見せるという意味では最初からロゴタイプで企業ロゴ・会社ロゴを作った方が良いのではないか?という考えに至ると思います。たしかに企業名・社名だけをすっきりとデザインしたロゴタイプ型のロゴからは、起業してすぐとは思えない余裕や潔さが感じられ、実際以上の規模に感じられる効果をもたらすかもしれません。しかし筆者はそのやり方は難しいと考えています。それは以下2つの理由があるからです。

①アピール力が弱い

企業名・社名の文字列自体をデザインしたロゴタイプはシンプルで潔さがある一方、特徴的な色やユニークな字体などでヴィジュアルに一定のアピール力を備えなければ、短時間でユーザーや消費者に覚えてもらうことは難しいでしょう。しかしアピールに重きを置いたデザインは、奇をてらうような方向になりがちで、逆に大企業らしくないロゴタイプになってしまうおそれがあります。

大企業がロゴタイプを使うのは、既に認知も差別化も十分行えているため、ロゴデザインにアピール力を求めていないからだと思います。つまり逆を言うと、大企業らしい落ち着いたロゴにすると、起業直後には特に必要な、認知と差別化に寄与するはたらきが得られにくくなってしまうという訳です。企業・会社にとってそれは勿体なく、企業・会社の顔となるロゴには、自社を大きく見せることよりアピールの役割を果たしてもらうことの方が大切だと考えられます。そのため、起業してすぐのタイミングでのロゴ作成にロゴタイプは適しておらず、アピール力あるデザインのシンボルマークを有するロゴマークを採用した方が良いのです。

②ブランディングのデザイン要素として使いづらい

ブランディングの一環として持続的かつ効果的なPRが行えるように、ロゴはそのデザインの一要素として、企業・会社が提供する商品やサービスのあらゆるところに使われるようになります。例えばNIKEやスターバックスコーヒーの商品を見ると、商品や商品パッケージのデザインはロゴを中心に組み立てられており、そのことを見越してロゴのデザインを更新しているのではないかとも考えられるほどです。

ロゴをブランディングの1デザイン要素として考えた時、シンボルマークであれば、上記のNIKEやスターバックスの例のように、商品やパッケージ等へ汎用的に用いやすいですが、ロゴタイプは所詮「文字」であるため、商品やパッケージを見栄え良くすることに貢献しづらいことが容易に予想できます。もちろんユニクロのように、ロゴタイプをシンボルマーク的にデザインし、デザイン要素に用いている例もあります。しかしそれは企業名・会社名が短くシンプルであることを活かしたやり方であって、世の中のほとんどの企業・会社は、それに当てはめることはできないと思います。したがって、起業後すぐにブランディングを行うことを考えると、ロゴタイプよりも、ブランディングに貢献しやすいシンボルマークを有するロゴマークを採用した方が良いのです。

シンプルなロゴタイプを掲げるのは「企業が成熟した証」

コーポレートロゴが、時代を経てロゴマークからロゴタイプへと変化していった例をひとつご紹介いたしましょう。上記は「Best Japan Brands 2025 Rankings」でも選出されている花王のコーポレートロゴの変遷です。これを見ると、少しずつ形を変えながらではありますが、当初作られた月をモチーフを残しつつ、しばらくはシンボルマークがコーポレートロゴとして使われていました。そこに「花王」や「KAO」の文字が入りロゴマーク化した後、現在ではシンボルマークのない、2021年からは「Kao」の文字だけのロゴタイプが使われるようになっています。またこのロゴタイプに至った理由について、花王オフィシャルサイトではこう書かれています。

グローバルに統一した企業イメージを印象づけることを目的に、花王グループを表すロゴを英文字の「Kao」に変更しました。

このように、世の中に「花王」のブランドが確立され、それまでロゴが担っていた「認知」や「差別化」という他社との競争という意味でのブランディング的役割は終えたと言うことができるでしょう。そのためデザイン的には自社と競合他社とを見分ける「記号」程度の個性で良く、全世界で通用するシンプルな「kao」の3文字だけのロゴタイプになったのだと考えられます。

最後に、「Best Japan Brands 2025 Rankings」のロゴ事例をロゴタイプとロゴマークに分けた上の図を見比べてみてください。ロゴタイプの方は、色や字体に工夫はあっても、ロゴマークに比べるとデザイン的なこだわりはさほどなく、極めてシンプルに作られているように感じられると思います。

シンボルマークを使うのをやめ、新たに掲げたロゴタイプのシンプルさこそが、企業が成熟した証であるとも言えるのではないでしょうか。

3.会社ロゴマークの作り方(基本設計と成功のポイント)

起業直後のブランディングに適しているのはシンボルマークを有するロゴ、すなわちロゴマークであることは2章で考察できました。次にこの3章では、そのロゴマークをどのようにデザインしていけば、花王の成長期のように、認知や差別化へと貢献する、ブランドの「顔」となるロゴになるかを考えていきたいと思います。

ピクトグラムとの比較で分かるシンボルマークの特異性

企業・会社のロゴマークにおいて、ロゴタイプは社名を表す「文字情報」であるのに対し、 シンボルマークは見栄えを良くするための「図形」だと考えている人も少なくないと思います。それももちろん間違いではないですが、しかしそれだけでは「シンボル」とは呼べないでしょう。また、見栄えだけで十分なら、デザイナーなどの専門家の力を借りる必要もないはずです。

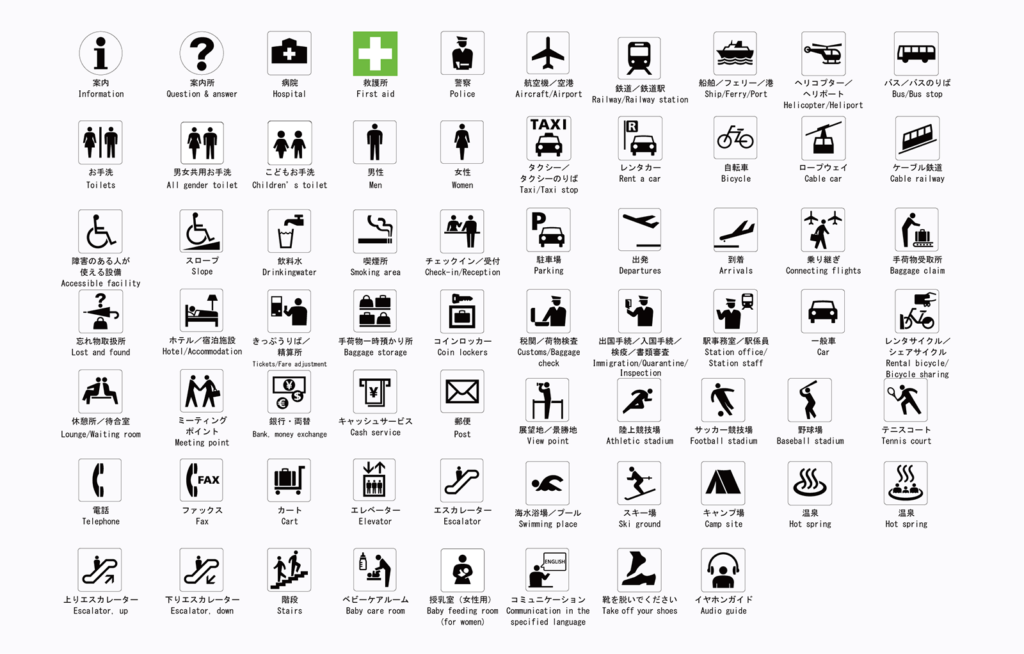

そこで、ロゴマークのデザインを考察するために、「シンボルマーク」と「ただのマーク」の違いを実際の事例を通して整理してみましょう。

上の図集は、公共の場でよく見かける「ピクトグラム(案内用図記号)」です。これらは「図形だけで情報を伝える」点でシンボルマークと共通していますが、ピクトグラムは視認者に案内をするためだけに作られた図形なので、「ただのマーク」と言えるでしょう。

上の左の図は「鉄道/鉄道駅」を示すピクトグラム、右は東京メトロのシンボルマークです。どちらも鉄道に関するマークですが、東京メトロのシンボルマークは、鉄道や鉄道会社のマークには見えないかもしれません。では、東京メトロのシンボルマークは何を表現しているのでしょうか? 公式サイトの記述を見てみましょう。

ハートを模したM(「ハートM」)は、メトロ(Metro フランス語で「地下鉄」の意)のほか、東京の中心にあるという存在感やお客様の心に響くサービス、心のこもったサービスを提供し続けるという意志を表します。背景色にはコーポレートカラーである「ブライトブルー」を採用。活き活きとした元気なイメージで、東京メトログループの理念「東京を走らせる力」を表現しています。

引用:東京メトロHP「コーポレートアイデンティティ」より

このようにシンボルマークは、本コラムの冒頭でも紹介した「コーポレートアイデンティティ(Corporate Identity:以下「CI」)」と呼ばれる企業イメージ戦略をシンボル化したもので、単なる記号的なデザインが目的ではありません。これがピクトグラムとの大きな違いです。

また、ピクトグラムは一目で「鉄道」を示すマークなのに対し、東京メトロのシンボルマークを見ても、最初は「M」の文字をアレンジしたものだと気づく程度ではないでしょうか。上記公式サイトの記述を読めば理解はできますが、初見でそのデザインの意図を正確に把握するのは難しいはずです。

実は、この点こそがピクトグラムとの違いのもう一つの重要な部分です。東京メトロのシンボルマークは、デザインの意図を視認者に考えさせ、調べさせることで、東京メトロという会社に興味を持ってもらう広告的役割も果たしているのです。極端に言うと、意図的にデザインの意味を分かりにくくしているとも言えます。

まとめると、シンボルマークが「ただのマーク」と異なる点は次の2つとなります。

①コーポレートアイデンティティ(CI)を形にしたものであり記号ではない

②視認者に興味・関心を持ってもらう広告的役割も担っている

この特異性があるからこそ、企業・会社のロゴマークはブランドの「顔」になれるのです。

ロゴデザインに説得力を与える「モチーフ設定」

では実際シンボルマークを作成する際、形のないCIを視覚的に表現し、さらに見る人の関心も引きつけるデザインとするにはどうすればよいのでしょうか?

そのカギとなるのが「モチーフ設定」です。

例として挙げた東京メトロのシンボルマークを再度見てみましょう。このシンボルマークでは、Mの形をハートにアレンジしてデザインしています。これは以下の意図によるものと考えられます。

・「東京の中心にあるという存在感」→中心部(英語では「heart」)→ハートのモチーフ

・「お客様の心に響くサービス、心のこもったサービスを提供し続けるという意志」→心→ハートのモチーフ

つまり、CIから「ハート」というモチーフを導き出し、それをデザインの骨格にすることで、ロゴマークでCIを表現しようとしているのです。

もちろん、ロゴマークを見た人は、仮にハートの形に気付いても、その元となっているCIの内容まで分かることはありません。しかし、ハートのモチーフがなぜ使われているのかを調べ、ロゴマークとCIの関係性に気付くと、このデザインが生まれた理由に深く納得するでしょう。つまり、CIに関連付けたモチーフ設定を行うと、ロゴマークのデザインに説得力を与えることができるのです。

企業・会社のロゴマークにおけるモチーフ設定の傾向

では、世の中にある企業・会社のロゴマークは、CIのどこに注目し、どのようにモチーフ設定を行ってデザインしているのでしょうか。

ここではそのモチーフ設定の傾向を見つけるのを目的に、2章でも取り上げた「Best Japan Brands 2025 Rankings」に挙げられている40点のロゴマークを調べてみることにしました。なお調査データは、ロゴマークのデザイン解説などが記されている、各企業のサイトにあるブランド紹介ページに基づいています。

▲Best Japan Brands 2025 Rankingsにおける企業および事業ブランドのロゴマーク40点

調査の結果、モチーフの設定は、以下4つのテーマのいずれかで行われていることが分かりました。以下それぞれのテーマについて、代表例となる企業ロゴ・会社ロゴと合わせて解説していきたいと思います。

①専門領域

会社の専門領域を表すモチーフでデザインすると、その分野に強いことをアピールしたロゴマークとなります。モチーフには業務で用いる象徴的な事物を用いることが多く、調査した対象の中では、製薬会社大手である中外製薬のロゴが最も分かりやすい例でした。

上が同社のロゴマークデザインです。注射薬のアンプルを中央に据え、化学記号のベンゼン核がその周りに取り巻き、頭文字である「中」の文字を形成しています。アンプルもベンゼン核も製薬の分野であることを直感的に感じさせるモチーフで、現在では社名が添えられずとも、同社だと分かるほど認知さえているロゴデザインです。ちなみに日本の大手製薬会社といわれる5社(武田薬品工業、大塚製薬、アステラス製薬、第一三共、中外製薬)のロゴマークのうち、製薬の分野を表すモチーフを用いているのは中外製薬だけであることから、ロゴによるブランドの差別化は成功しているといえるでしょう(下図参照)。

また、専門領域を直接的に表すモチーフを用いると、意味の分かりやすいデザインとなる反面、ピクトグラムのような記号的なロゴマークになることもしばしばあります。その点中外製薬のロゴは、2つのモチーフを組み合わせ、「中」の文字にも見えるようにする工夫によって、視認者の興味・関心を惹くロゴらしいはたらきを生むようにしているのが特徴です。

②経営理念

まず、そもそも企業・会社の経営理念とは何なのかについて改めて整理したいと思います。

経営理念の多くは「Mission(ミッション:果たすべき使命)」「Vision(ヴィジョン:目指す将来像)」「Value(バリュー:価値基準・行動指針)」の3つによって言語化されており、多くの企業が起業時に定めています。

Mission(ミッション)

企業・会社が社会に対してなすべきことを言語化したもので、「企業の使命」や「会社の目標」、あるいは「存在意義」と言った方が分かりやすいかもしれません。なぜ自社が世の中に存在するのか、社会に対してどのような価値を提供できるのかなど、会社が目指す社会について表しています。

Vision(ヴィジョン)

企業・会社が目指す自社のあるべき姿について言語化したもので、「企業の理想像」「会社の方向性」と言った方が分かりやすいかもしれません。ミッションを実現するためにどんな会社ならなければならないのか、あるいは、ミッションを果たした結果、社会がどのような姿になることが理想なのかについて表しています。

Value(バリュー)

企業・会社が行うべきことについて言語化したもので、「企業の価値観」「会社の価値基準」と言った方が分かりやすいかもしれません。ミッションを遂行するにあたって、どのような信念に基づき、どのように行動するか、未来を実現するための具体的な手段・方法について表しています。

ブランディングにおいて、ロゴマークは経営理念のシンボルとして位置付けられていることも少なくありません。しかし経営理念はあくまで「言葉」や「概念」といった形のないものです。それをロゴマークという形あるものにするには、何かの事物に例えて表現することが通例です。

ここではその例として、例えが秀逸な三井不動産のロゴマークを紹介したいと思います。

同社のロゴマークの特徴は、1991年から変わらない「&」のモチーフです。2024年に新しいロゴが発表されましたが、デザインは同じ「&」のモチーフを用いたものになっています。

1991年に定められた「&」マークの理念を引用すると、

「&」マークの理念とは、これまでの社会の中で対立的に考えられ、とらえられてきた「都市と自然」「経済と文化」「働くことと学ぶこと」といった概念を「あれかこれか」という「or」の形ではなく、「あれもこれも」という形で共生・共存させ、価値観の相克を乗り越えて新たな価値観を創出していくもので、1991年4月に制定されました。

(引用:三井不動産グループの環境コミュニケーションワード『&EARTH』設定)

とあり、「共に」という姿勢を一言で表すものして、「&」マークを採用していることが分かります。なお、2024年に再定義された経営理念は「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける。」であり、マークとともに「共に」の精神を受け継いでいます。

経営理念は社会へ発信する個性として元々インパクトが強いものですから、会社ロゴのモチーフにはもってこいの材料だといえます。さらにそれをモチーフにしたロゴマークは、社会への発信という意義だけだけでなく、社員やグループ会社の士気向上、理念の共有といった内側へ向けてのブランディング(インナーブランディング)効果も期待できるでしょう。

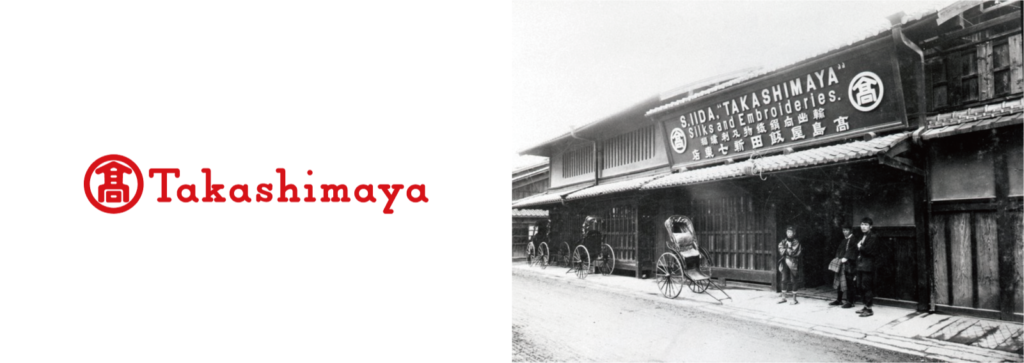

③歴史・伝統

財閥系グループや大手百貨店などが掲げる、創業当時に作られた図案や、地縁や創業者の家系から取った家紋などは、歴史や伝統をモチーフにした代表的なロゴの例です。これらは、使い続けた時間の長さがそのまま価値となるため、それを個性としてブランディングに上手く活用しています。また、大昔に作られた図案や家紋のデザインからは、自然と「古さ」を感じさせるため、否応なしにロゴに「和」の雰囲気を与えられるのが特徴です。

それではその具体例として、キッコーマン株式会社のロゴマークをご覧ください。

このマークは、下総国の一の宮である「香取神宮」にあやかったものとされています。軍神として広く知られている香取神宮は「亀甲」を山号とし、「下総国亀甲山香取神宮」を正式の名称としてきました。

その神宝は「三盛亀甲紋松鶴鏡」と名付けられている古代の鏡で、この鏡の裏面にある亀甲文様を図案化し、「亀は万歳の仙齢を有する」という故事から、亀甲にちなんで「萬」の文字を入れたという伝承があります。

(引用:醤油などで有名なキッコーマンのロゴにある六角形の印はなに?? -広報さんに聞いてみた

TECH+(テックプラス))

こうした大昔に作られた図案には、いくつかの決まった図形パターンがあります。上記キッコーマンの図案は、屋号をもとに、「亀甲(図案)」+「萬(文字)」の組み合わせで出来ていますが、この「亀甲」+「〇〇」で作られたロゴマークは他にもたくさんあり、下記の例などが挙げられます。

なお、この亀甲の形は、「亀甲紋」として古くから用いられている図案で、特に、平安時代以降、貴族階級で用いられてきた伝統的な文様は「有職(ゆうそく)文様」とも呼ばれています。有職文様は、大名や武将の家紋のほか、神社の神紋としても広く使われていますが、それらは亀甲紋の中に文字ではなく他の文様が据えられていることが多いようです。

このように、歴史・伝統モチーフの多くは、古くから伝わる「様式」に基づいた図案によって作られていることが分かったかと思います。また逆に、この作られ方を理解しておけば、様々な文様を使い、歴史・伝統を感じさせるロゴを新しく作るのはそう難しくないといえるでしょう。

④社名(の意味や由来)

必ず競合他社とは同じにしないという点で、社名はCIそのものと言えるかもしれません。

また社名をモチーフにしたシンボルマークは、ロゴタイプとして添えられる社名の字面によって、デザインの由来が一目で分かることから、印象的で覚えやすいロゴになりやすいというメリットもあります。

そういった意味で、社名に含まれている事物やイニシャルでロゴマークをデザインすることは、ブランディングの目的である「認知」や「差別化」を手っ取り早く行える方法だと言えるでしょう

その分かりやすい例として、6つの輝く星でお馴染みの、SUBARUのロゴをご紹介いたしましょう。

以下がそのロゴデザインと、モチーフとなっている社名の由来になります。

SUBARUは、別名「六連星(むつらぼし)」とも呼ばれる星団の名前です。

SUBARUの前身である富士重工業が、旧・中島飛行機の流れをくむ5社の資本出資によって設立されたことから、6個の星団を意味するSUBARUと名付けられました。

なお、SUBARU(すばる・昴)は純粋な日本語です。自動車の名前に和名を使ったのは、SUBARUが最初となります。

(引用:社名「株式会社SUBARU」の由来を教えてください。

お問い合わせ/よくあるご質問

SUBARU)

このように、自動車に和名を使うあたり、同社はネーミングから他社と差別化を図ろうとしており、ロゴ作成前からブランディングを強く意識している様子がうかがえます。ちなみに現在の「株式会社SUBARU」という社名は、元々自動車事業のブランド名である「SUBARU」からきており、以前の社名は「富士重工業株式会社」でした。また、一見社名をただ形にしただけに見える6つの星のモチーフには、実は創業当時の記憶が込められていたことも分かったかと思います。

もう一つ特徴的な例として、りそなホールディングスのロゴをご紹介いたしましょう。

以下が同社のネーミングとロゴデザインの説明になります。

◆ネーミング

「りそな」は、ラテン語で「Resona=共鳴する、響きわたる」という意味を持っています。

私たちにとって、もっとも大切なものは、お客さまの声です。お客さまの声に耳を傾け、共鳴し、響き合いながら、お客さまとの間に揺るぎない絆を築いていこうという思いをこのネーミングに込めました。

◆シンボルマーク

「りそな」を象徴するシンボルマークは、2つのRをモチーフとしており、「りそな(Resona)」と「地域(Regional)」が共鳴し合う様子を表現しています。

また、全体を囲む正円は「安心感」「信頼感」を表現しています。

地域のお客さまと互いに触れ合い、感じ合い、理解し合う中から生まれる信頼関係を大切にしていくという私たちの思いをこのシンボルマークに込めました。

(引用:りそなブランド|グループの概要|りそなホールディングス)

このロゴマークのモチーフである「R」は、単に社名のイニシャルを用いただけのように見えます。しかし上記の説明によると、実は社名の「りそな」に込められた意味(「共鳴」)もマークに表現されていることに気付いたのではないでしょうか。

このように、社名をモチーフにしたロゴマークは、一見安易にデザインしているように見えるかもしれません。しかしそれは間違いで、多くの場合、社名自体が何らかの意味や由来に基づいてネーミングされていることから、それがデザインの背景や奥深さにもつながっている訳です。

最も発信したいテーマを会社ロゴのモチーフに

調査結果で挙げた「①専門領域」「②経営理念」「③歴史・伝統」「④社名(の意味や由来)」は、全てCIを構成するテーマで、ロゴマークはその一部分を切り取ってシンボル化したに過ぎません。ロゴマークでCIの全てを表現するのは当然不可能なので、実際デザインを行う際は、どのテーマに注目するかを決め、モチーフ設定を行うことになる訳です。

例えば、「②経営理念」で挙げた三井不動産などは、戦前の三井財閥の流れを汲む三井グループの会社であることから、同グループの会社である三井物産のように、「③歴史・伝統」をテーマに、かつての店章である「丸に井桁三」をモチーフにしたロゴマークをデザインすることもできたはずです。

しかしそれをせず、経営理念をテーマに据え、「&」マークをモチーフにしたロゴマークをデザインしたというのは、歴史・伝統よりも経営理念の方を世の中に発信するテーマとして優先させたのだと見ることができるでしょう。なお、同社のロゴマークデザイン説明を見ると、末文に「青い部分には井桁マークが隠れており、各所から当社らしさを感じることができるマークとした。」とあり、メインではないけれど、隠し味程度に歴史・伝統のテーマも取り入れたこともうかがえます。

つまり、会社のロゴマークは、その時最も発信したいテーマでデザインするべきであり、また逆に、会社のロゴマークを見れば、その会社がいま一番世の中に発信したいテーマが何か分かる、ということになるのです。

4.信頼性を高める会社ロゴのデザイン基準と失敗しない理由

ここまでは、企業・会社のロゴマークデザインについて、ブランディングにおける「認知」や「差別化」の視点から考察を行ってまいりました。競合他社と競うためにその視点はとても重要で、なぜなら起業直後は知られてなければ始まらないし、比べられた時に選んでもらえないからです。

しかし、企業ロゴ・会社ロゴにはブランディングにおいてもう一つ大切な役割があります。それは、顧客や利用者に「信頼できる企業・会社」だと感じてもらうことです。なぜならそれによって、安心して商品を購入する、サービスを利用する、仕事を依頼するといった、具体的な行動を促すことへと繋がっていくからです。

極端な例ですが、信頼が命である銀行のロゴマークが、たとえば上記のようなドクロをモチーフにした禍々しいデザインだったらどうでしょう。見た目のインパクトは絶大なので、認知や差別化は可能にするでしょう。しかし、「ドクロ=怖い」という一般的なイメージによって、その認知や差別化はマイナスな意味でしかなく、結果、このデザインによるブランド構築は失敗していると言わざるを得ません。

このように、ブランド構築は、やり方一つでプラスの方向にもマイナスの方向にも向かう可能性を持っています。ですので、正しいブランド構築に貢献するロゴマークのデザインとは、「信頼できる企業・会社」だと感じてもらえることが前提となるのです。

そこでこの章では、「信頼できる企業・会社」だと感じてもらえるロゴマークをデザインするにはどうすればよいか、前章までとは少し違う視点から考察してみたいと思います。

客観的に見てどう感じるかを徹底して考える

3章では、企業・会社のロゴマークとはブランドの「顔」であり、「企業・会社が発信したいことを表現した媒体」と位置付け、そのデザインについて考察してきました。しかしこの考察は、自身が他者に「こう見て欲しい」という主観的な考えに基づいたものであり、必ずしも他者からその通りに見てもらえるとは限らないことを忘れてはなりません。

▲鹿島建設のロゴマーク

そのことが分かる例をひとつご紹介いたしましょう。上記は誰もが一度は見たことがある「鹿島建設」のロゴマークですが、このシンボルマークはどんな意図で作られているかお分かりでしょうか?

(出典:August 2014:特集「建設の素朴な疑問 Part2」 KAJIMAダイジェスト 鹿島建設株式会社)

正解は、白地部分に注目すると、「カジマ」の「カ」の文字が隠されていることです。このシンボルマークは、同社の創業時に使われていた、大工道具の曲尺を表すL字型の図形に「カ」の文字を加えたロゴ(当時の言い方だと「商標」)を継承したデザインで、3章で示した中では「③歴史・伝統」に該当するモチーフ設定だと言えるでしょう。

しかし、その「カ」の文字には気付かず、赤色で作られた図形部分に注目し、英語の「in」の文字に見えていたという意見がネットの記事やSNSで散見されます。そして、実は何を隠そう筆者も大人になるまでは、同じようにこのマークは「in」という文字を表すものだと思っていました。

他者からの見え方を完全に限定するデザインは不可能です。一方で、想定外の、バラエティ豊かな見られ方をすることもロゴデザインの価値のひとつです。ですが、不本意な見られ方だけは避けなければなりません。そのためには、作ったロゴマークがどう見えるかを様々な角度から検証するという、徹底した客観視を行うことが、「信頼できる会社」だと感じてもらえるロゴを作るための第一歩ではないかと思うのです。

「信頼できる企業・会社」のロゴマークを作る3つのデザインロジック

冒頭では極端な例を挙げましたが、そのドクロのように、わざわざイメージを悪くするモチーフを用いるなどしなければ、信頼を損ねるデザインが出来上がることはめったにありません。しかし、その逆の、「信頼できる企業・会社」だと感じてもらえるロゴマークを積極的に作りたい時は、一体どのようにデザインすればよいのでしょうか?

ここではそのロゴマークを作るのに役立つ、3つのデザインロジックをご紹介いたします。

以下、1つずつその解説をご覧ください。

①不安・不快になる要素は取り除いたデザインにする

当たり前のことですが、人を不安・不快にさせるロゴを掲げている企業を信頼する人はいません。冒頭のドクロの例のように、一般的にマイナスイメージとして捉えられているモチーフや図形を、積極的にデザインへと用いるなどはもってのほかです。

しかし、気を付けなければならないケースがあります。それは、大半の人は大丈夫でも、一部の人は不安・不快と感じるデザインが世の中にはあるからです。

例としては、連続した点や図形の集合体や豹紋柄などの模様は、「集合体恐怖症(トライポフォビア)」を触発すると言われるようになったことなどが挙げられるでしょう。

これは、2019年にCNNが以下のように報じています。

米アップルが11日に発表した新しいiPhoneをめぐり、3つのレンズが並ぶデザインが「集合体恐怖症」の症状を発症させるという声が相次いでいる。集合体恐怖症は、ハチの巣やハスの実のような小さな穴や斑点の集まりに対して恐怖を感じる症状。新しいiPhone 11の「Pro」と「Pro Max」は3つのカメラを搭載し、背面にレンズが並ぶデザインになった。ところがそれを見てこの症状を発症したという投稿が、ツイッターなどのSNSで続出した。

(引用:新型iPhone怖い、「集合体恐怖症」発症者が続出 - CNN.co.jp)

また、2020年に読売新聞が報じた、2025年大阪万博のロゴデザインに対する賛否両論については記憶に新しいところでしょう。

▲2025年 大阪万博のロゴマーク

2025年大阪・関西万博のロゴマークに賛否両論が巻き起こっている。非対称で奇抜なデザインに、ネットでは「かわいい」「愛着がわく」と好意的な声がある一方で、「気持ち悪い」といった「拒否反応」も目立つ。ロゴマークはグッズなどに活用され、「万博の顔」となるだけに、具体的な選考過程を明らかにするよう求める声も上がる。

(引用:大阪万博ロゴに賛否「かわいい」「気持ち悪い」…菓子のキャラに類似との声も : 読売新聞)

こういった現象は不可抗力なのかもしれません。しかし極力そうならないようにするためには、やはりデザインを客観的に見て、徹底的にどう感じるかを検証するほかありません。全方向から確認するのは難しいかもしれませんが、様々な角度から精査し、可能な限り不安・不快と感じる要素を取り除きながらデザインしていくことが大切になるでしょう。

②既存の傾向を取り入れて「業界らしい」デザインにする

業界によっては、企業が掲げるロゴマークのデザインに何らかの傾向がみられる場合があります。3章で紹介したキッコーマンの例などがそれで、同社の業界である醤油メーカーのロゴは「亀甲紋」をベースにしたデザインが非常に多く見られます。

(左からキッコーマン株式会社、近藤醸造株式会社、七福醸造株式会社、日本醤油工業株式会社)

その他にも、医療業界では、医療・医術の象徴である「アスクレピオスの杖」を用いたロゴマークが多く、自動車メーカーやファッションブランドにおいてはイニシャル文字モチーフをベースにデザインされているなど、様々なところで業界ならではのデザイン傾向を確認することができます。

(左から、WHO、一般社団法人日本医学会連合、聖路加国際病院、SBC東京医療大学)

(上記ロゴのデザイン解説についてはこちらの記事もご参照ください)

では、なぜこれらのロゴマークを見ると「信頼できそうな企業・会社だ」という印象を受けるのでしょうか。それは、あるデザイン傾向を取り入れるという行為が、その会社の保守的な姿勢を体現しているからです。本来ロゴは、他社との差別化を図るためのツールであることから、革新的で新しいデザインを求めようとするのが一般的です。しかしそれをあえて行わないと、ロゴデザインで他社と競争するつもりがないという、ある種の「余裕」や「風格」などが感じられるようになるのでしょう。

もちろん、革新的なデザインの全てが信頼を損ねるような結果をもたらす訳ではありません。ただ、既存のデザイン傾向があるにも関わらず、あえてその傾向に従わないロゴを掲げると、悪い意味で目に付いてしまうおそれもあります。リスクを背負って新しいデザインに挑戦するより、無難に「業界らしい」デザインにするという選択の方が、「信頼できる企業・会社」という印象に繋がる可能性が高いという訳です。

また、さらに誤解がないように補足すると、既存の傾向に従うことだけが正しいロゴデザインの方法という訳でもありません。ロゴは起業やリブランディングなど、何かしらの節目となるタイミングで作られるため、新規性や革新性のあるデザインが好まれ、古くからある作法や様式をあえて採用しないという考え方もあります。むしろ、新規性や革新性に基づく企業理念を掲げる会社は非常に多く、そういった会社は、あえて既存の傾向に従わないロゴデザインとした方が、良い結果をもたらす場合もあるでしょう。

あくまで、起業してすぐのタイミングにおいて、まだ認知もされてない会社が、手っ取り早く「信頼できる企業・会社」と感じてもらうためには、こういった既存の傾向を取り入れたロゴマークをデザインするのは有効な手段である、と理解してもらえればと思います。

③最小限の要素でシンプルなデザインにする

著名な企業のロゴマークを眺めれていれば誰でも気付くことかもしれませんが、それらに共通しているのは、「シンプルなデザイン」であるということです。ちなみにロゴマークにおけるシンプルなデザインとは、単純な形をしている、色の数が少ない、といったことではありません。それですと、ただの丸や四角のロゴマークが信頼されやすい、優れたデザインだ、ということになってしまいます。

▲左からApple、NIKE、ユニクロ、スターバックスコーヒーのロゴマーク

ロゴマークが企業ブランドの「顔」となることは2章で詳しく述べましたが、そのブランドの「顔」となるために必要となる要素だけで作ったものを「シンプルなデザイン」と言います。いくつか例を挙げると、リンゴのモチーフだけでデザインしたAppleのロゴマーク、「スウッシュ」と呼ばれる抽象図形のみのNIKEのロゴマーク、ブランド名の文字だけでデザインしたユニクロのロゴマークなど、有名なデザインだけでも枚挙にいとまがありません。また、意匠としては複雑ですが、人魚のモチーフだけでデザインしたスターバックスコーヒーのロゴマークも、シンプルなデザインと言えるでしょう。

これらシンプルなデザインのロゴマークが、「信頼できる企業・会社」という印象を感じさせるのは、そのデザインの「潔さ」にあると思います。

ロゴマークは、多くの意味やメッセージを発することができるように、2章で紹介したモチーフなどを可能な限り詰め込んでデザインしたくなるものです。しかしそれは、発信したいことが絞り切れていない、とも捉えることができます。著名な企業のロゴマークを見ると、モチーフは1つだけ、多くても2つまでに留めていることが分かります。これは、注目を集めることが主な目的である商品ロゴや店舗ロゴ、サービスロゴなどにはない、企業ロゴ・会社ロゴならではの特徴であると言えるでしょう。

その潔さが、会社の「余裕」や「風格」を感じさせることに繋がり、ロゴマークから「信頼できる企業・会社」という印象が感じられるようになっていくのです。

「普遍的なロゴデザイン」と「独創的なロゴデザイン」

この3つのデザインロジックは、企業・会社のロゴマークをある1つの方向へと導こうとしています。それは、時代や場所に関わらず、どんな人にでも受け入れてもらえる「普遍的なロゴデザイン」です。どのデザインロジックも、つまるところ、できるだけ多くの人に受け入れてもらえるようにするための手段なのです。

一方で会社のロゴは、このコラムの冒頭でも述べた通り、「認知」や「差別化」が主目的になることもあるため、時として「独創的なロゴデザイン」が必要となります。しかしその独創性があまりに突出し過ぎると、そのロゴ自体を受け入れてくれる人の数を限定してしまうおそれもあります。

このように、企業・会社の信頼感を向上させる「普遍的なロゴデザイン」と、認知や差別化を効率的に実現する「独創的なロゴデザイン」は、相反する関係にあり、双方のバランスをしっかり考えながらデザインしていかなければならないのが、会社ロゴデザインの難しいところなのです。そして、これを可能な限り高い次元で完成させたものが、真にブランディングを理解したロゴデザインといえるのではないかと思います。

5.会社ロゴタイプのメリット・デメリット|起業ロゴに最適な選択は?

▲Best Japan Brands 2025 Rankingsにおける企業および事業ブランドのロゴタイプ60点

2章で、「起業時のブランディングに適したロゴはシンボルマークを有するロゴマークである」と結論付け、3・4章ではその作り方について考察してきました。しかし、それは起業した会社の多くに当てはまりはしますが、全てという訳ではありません。中には、シンボルマークを持たないロゴタイプで、企業ロゴ・会社ロゴを作成した方がよい場合ももちろんあるのです。

2章で、起業時にはロゴタイプで会社ロゴを作らない方がよい理由について整理しましたが、ここで改めて確認してましょう。

【起業時にはロゴタイプで会社ロゴを作らない方がよい理由】

①アピール力が弱い

②ブランディングのデザイン要素として使いづらい

では、上記2点を凌駕する、あるいは解決するロゴタイプを作ることができたらどうでしょうか。もしそれができたら、起業時からでもロゴタイプを会社ロゴに採用すべき、ということになります。しかし、本当にそんなことができるのでしょうか?

そこでこの5章では、それが可能となるのはどんな場合の時かについて、Best Japan Brands 2025 Rankingsのロゴタイプ事例を考察のサンプルとし、整理していきたいと思います。

ブランドコンセプトが詰まったシンプルな社名ネーミングがなされている場合

まず、このケースの事例としては、Best Japan Brands 2025 Rankingsで挙げた企業ロゴのうち、「シンボルマーク」として分類したユニクロの例を参照してもらいたいと思います。

ユニクロのロゴは、「ユニクロ」「UNIQLO」の文字列をシンボルマーク化したものですが、社名やブランド名のロゴタイプを添え、ロゴマークとして使うことは基本的にありません。そのため、シンボルマークではなくロゴタイプに分類してもおかしくない事例ですが、実際の使い方を確認したところ、シンボルマーク的な使い方が多くなされていたため、ここでは「ロゴタイプ的シンボルマーク」であると判断しました。

このユニクロのロゴは、事業全体のリブランディングに伴い、佐藤可士和氏のデザインの手によって2006年にリニューアルデザインされたものですが、実は、現在の「ユニクロ」というカタカナ表記のロゴはリニューアル前までは存在せず、それまではアルファベット表記である「UNIQLO」のロゴしか使われていませんでした。

では、このカタカナ表記の「ユニクロ」はどうやって生まれたのでしょう。

その誕生エピソードがあるサイトにて紹介されていましたのでご覧ください。

実はカタカナのロゴっていうのは、ユニクロらしさを説明する上でとても理にかなっているんです。ユニクロは、アメリカのカジュアルファッションを日本的にアレンジして販売してきたブランドです。そしてカタカナというのは、海外の言葉や考え方を日本語に持ち込むときに使われるものです。だから実は、カタカナはユニクロの本質を表現する上でぴったりだったんですよ。そういうことを柳井さんは瞬時に見抜いていた。(引用:ユニクロのロゴ刷新で、佐藤可士和が考えたこと

文化をデザインするビジネスリーダーたち

ダイヤモンド・オンライン)

このように、新しく考えた「ユニクロ」というカタカナの字面をブランディングの柱とし、それを最大限引き出すデザインとして生まれたのが、あの誰もが知る、カタカナ4文字を正方形に並べた「ユニクロ」のロゴだったのです。そしてそのチャレンジが大成功だったことは誰もがよく知るところでしょう。

もうひとつ例をご覧いただきましょう。こちらも2章で紹介したBest Japan Brands 2025 Rankingsで挙げた企業ロゴですが、今度は「ロゴタイプ」として分類した無印良品の例になります。まずは、そのロゴのデザインとブランドコンセプトをご覧いただきましょう。

無印良品は、紙の原料であるパルプを漂白するプロセスを省略し、それをパッケージ素材やラベルなどに用いることで、演出過剰ぎみだった一般商品と好対照をなす商品群として、ブランドが誕生した1980年代当時、大きな共感とともに消費者へと受け入れられました。(参照:無印良品の歩み

株式会社良品計画)

「無印良品」「MUJI」という名称は、ブランディングの柱にするつもりで、ブランドコンセプトをそのままネーミングしたものであることは、上記のエピソードから見て間違いないでしょう。「演出過剰ぎみだった一般商品と好対照をなす商品群」のことを、「無印」「MUJI」という一言で表現したセンスは抜群としか言いようがありません。

このように、ユニクロはブランドの本質(アメカジ)を語るために、無印良品はコンセプト自体をブランドとするために、その手段としてどちらもネーミングをブランディングの柱に据えています。そしていずれもそのネーミングを最大限に活かし、字面をそのままシンプルにロゴ化したロゴタイプ(ユニクロはロゴタイプ的シンボルマーク)になっていますが、そのデザインはとてもアピール力が高く、そしてブランディングのデザイン要素としても使いやすく仕上がっているのは見ての通りです。

もし、起業時に行った社名ネーミングが、ブランドコンセプトが詰まったシンプルなものであった場合は、このユニクロや無印良品の例のように、ロゴタイプで企業ロゴ・会社ロゴ作成しても、高いブランディング効果を得ることが期待できるでしょう。

「シンボルマーク的ロゴタイプ」にできそうな場合

「シンボルマーク的ロゴタイプ」とは、先ほど「ロゴタイプ的シンボルマーク」として例に出したユニクロのロゴと似たようなパターンのデザインのことで、いずれもシンボルマークとロゴタイプの中間に位置するようなものだと定義しています。ユニクロの場合は、シンボルマークとしての使い方が多かったため「シンボルマーク」として分類しましたが、ここで紹介する「シンボルマーク的ロゴタイプ」とは、シンボルマークとしても一部使われてはいますが、ロゴタイプ的用途の方が多いもののことです。ロゴタイプがシンボルマークにも兼用できる訳ですから、その使い勝手の良さから、ロゴタイプを採用すべきというのがこのケースになります。

その具体例として、ニトリのロゴをご紹介したいと思います。

(画像引用:ニトリ、中国・台湾で100店舗到達 マレーシアでも3号店

流通・小売業界で働く人の情報サイト_ダイヤモンド・チェーンストアオンライン(左)・ニトリ デコホーム西武東戸塚S.C.店

西武東戸塚S.C.

西武・そごう(右))

独特な字体で「ニトリ」とシンプルに描かれたロゴタイプですが、上記のように、海外店舗のロゴや系列事業であるデコホーム店舗のロゴを見ると、「ニトリ」のロゴタイプがシンボルマーク的に使われているのが分かります。文字組みを変えたりするなどは一切行っておらず、シンボルマーク化しやすいカタカナ3文字という文字数の少なさが、このシンボルマーク的ロゴタイプのデザインを実現したのだと考えられます。

もう一つ、ニトリやユニクロのように、文字数が少ない訳ではないのですが、社名を略称化することで少ない文字数の名称を作り、その名称にてシンボルマーク的ロゴタイプをデザインした、野村総合研究所の例をご紹介いたしましょう。こちらは、ロゴ制定の経緯が記されたロゴデザイン説明の引用とともにご覧ください。

シンプルロゴは、コーポレートブランド「野村総合研究所」のコミュニケーションブランド(略称化した汎用社名)として制定されたコーポレートロゴタイプです。NRIグループ全体を統一する「NRI」ブランドの浸透・定着を図るために制定されました。(2001年4月)

そして 「NRI」 ブランドを明確に訴求するため 「シンプルロゴ」 とコーポレートブランド 「文字ロゴ(社名)」を規定化し組み合わせました。

(引用:works-nri - SECプランニング)

上記、野村総合研究所が、略称からロゴタイプを作った例からも分かるように、社名文字数が少ないことは、シンボルマーク的ロゴタイプを作るのに有効にはたらくようです。また、シンボルマークとして使っても、ロゴタイプとして使っても、どちらにも同じ名称が入っている訳ですから、社名や社名の略称を浸透させるという観点で、このシンボルマーク的ロゴタイプはブランディングにおける強い武器になると考えられます。

このように、ロゴタイプの中には、文字でありながら視覚的なインパクトや汎用性ある図形特徴を備え、シンボルマークとしても機能するものがあります。こうしたロゴは、オリジナルの字体設計や字形のアレンジによって、単なるロゴタイプとしてだけでなく、図形的な役割も果たす「シンボルマーク的ロゴタイプ」として成立するのです。これが起業時に可能であれば、シンボルマークを作らずとも、ブランディングにとってマイナスな影響は出ないものと考えられます。

個性的な社名が主役となるためシンボルマークが「蛇足」となってしまう場合

会社ロゴでは、社名が個性的であるため、シンプルにロゴタイプ化しただけで主役となってしまい、どうデザインしてもそれに添えるシンボルマークが「蛇足」となってしまう場合があります。このケースは①・②に比べると数は少ないだろうと思いますが、Best Japan Brands 2025 Rankingsの事例でも何点か見られたので、3つ目のケースとして挙げておきたいと思います。

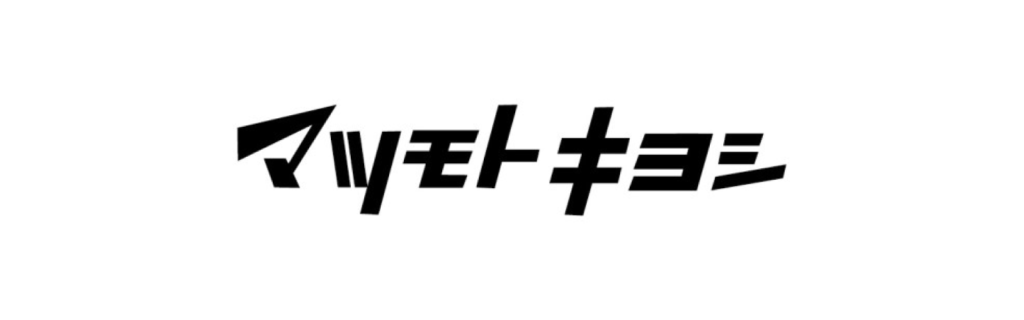

しかし、単に社名が個性的であれば良いという訳ではありません。では、どのような個性であればシンボルマークが不要になるかについて、ここでは「マツモトキヨシ」を例に解説していきたいと思います。

「マツモトキヨシ」は、言わずもがな、創業者の名前をそのまま社名にしたものです。人名をそのまま社名にすることで、無機質なビジネスネームにはない、「個人の顔が見える温かみや信頼感」という個性が生まれています。特に日本では、名字+名前の組み合わせは「知り合い」や「身近な存在」として脳にインプットされやすいため、親近感を自然に喚起することに繋がっているのでしょう。また、同業他社であるドラッグストア業界における主要各社の社名を見てみると、「スギ薬局」「ツルハドラッグ」「サンドラッグ」など、業種を表す一般名詞を組み合わせた社名が多い中で、「マツモトキヨシ」は業態を示す単語を一切含まず、人名のみで構成されています。これは逆にブランドとしての固有性を強く打ち出す結果にもなっており、「あの黄色い看板の“キヨシ”」というように、社名だけで認知され、他社と混同されにくい強みとなっているといえます。

また、「マツモトキヨシ」という社名は、五七調のようにリズムが整っており、語感に心地よさがあ伴っていることも特徴です。音節の数は「マ・ツ・モ・ト・キ・ヨ・シ」の7音でバランスも良く、テレビCMのジングルやキャッチコピーにも組み込みやすいネーミングだと言えます。実際に、「マツモトキヨシ♪」というサウンドロゴが印象的なCMによって、社名そのものが広く認知されるようになり、社名=ブランドという構図の確立にも成功しています。

こういった、「人名を社名化」「心地よい語感」などによる、強力なアピール力を生み出す個性的な社名だからこそ、それをストレートに表現できるロゴタイプによるアウトプットが、その社名の個性を最大限発揮させるデザインになるのです。中途半端な個性であれば、シンボルマークに主役を譲った方がよいですが、ここまで突き抜けた個性であれば、それを活かしたロゴデザイン、すなわちロゴタイプによるデザインとした方が、ブランディングにとっては有益な結果をもたらすでしょう。

仮に、シンボルマークとロゴタイプ、どちらもアピール力の強い主役級の存在で、その2つを両方使ったロゴデザインを行うとします。しかしその結果は、お互いの良い部分を打ち消し合う喧嘩のようなことになってしまうでしょう。なぜなら相手の伝えたいこと(アピール)に対して、ノイズを与えるようなことになるからです。シンボルマークとロゴタイプが並ぶ「ロゴマーク」を作る時は、シンボルマークが主役、ロゴタイプが脇役という主従関係があるからこそ成り立つのです。ちなみにその関係が逆の、ロゴタイプが主役、シンボルマークが脇役という状況は成立しません。なぜなら、それではそもそもシンボルマークが「シンボル」である必要がないからです。よって、ロゴタイプが主役である場合、シンボルマークを並べることは、どうやっても「蛇足」にしかならないと考えられます。

さらに、このマツモトキヨシのロゴについて、近年注目すべきことがありました。

それは、ロゴタイプとは別に、スクエアロゴと呼ばれるシンボルマークを作ったという出来事です。

■スクエア型の新ロゴ「マ」デザインのポイント

店頭はもちろん、スマホアプリや SNS においても視認性が高く、カタカナが読めない海外の方でも通用するデザインです。マツモトキヨシの「マ」を象徴的に用いることで、動的で先進的な印象を強調しました。斜め上に鋭く伸びる「マ」の文字の形状は、未来志向で先に進んでいくマツモトキヨシらしさを表しています。パッと見ただけで瞬時にマツモトキヨシであることを認識できるよう、お馴染みの黄色と黒の配色を採用しました。(引用:マツモトキヨシにシンボリックなスクエア型の「マ」 ユニバーサルデザインの新たなロゴ誕生)

それまで、シンボルマークを用いずにブランディングに成功していたマツモトキヨシですが、2021年に行われたココカラファインとの経営統合、インバウンドの増加による外国人ニーズへの対応など、ブランドをさらに拡大させていく中で、ブランディング要素として使いやすいシンボルマークが必要となったのでしょう。しかしそのシンボルマークですが、従来のロゴタイプに添える使われ方はされていません。おそらく、シンボルマークが必要なシーンのためだけに補完的に作られたのでしょう。従来のロゴタイプは、店頭の一番目立つところに掲げられるなど、これまでどおりのブランディング要素として使われ続けています。

このマツモトキヨシの例のように、シンボルマークを凌駕する、強力なアピール力を持った個性的な社名を起業時から掲げることができれば、ロゴタイプだけでも企業ブランディングを成功させることは十分期待できると考えられます。

6.会社ロゴの配色ルールと色選びの基本(事例付き)

ここまでは主に会社ロゴの「形」に関することを解説してまいりましたが、会社ロゴをデザインする上で忘れてはならないのが「色」についてです。赤のロゴの会社といえばコカコーラやユニクロ、緑のロゴの会社といえばスターバックスやLINEが思い浮かぶのではないでしょうか。時に色は形以上にイメージに残りやすく、視覚の8割は「色」が占めるとも言われています。

そこで、ここでは会社ロゴを作る上で大切な「色」について、その傾向および選定のポイントについて解説していきたいと思います。この章を読めばきっとロゴの色決定に迷うことも少なくなるでしょう。

会社ロゴにおける色の傾向

まずは会社ロゴにおける色の傾向についてです。よく目にする著名な会社のロゴを俯瞰・分析することで、どういった色がどのように使われているかを見ていきたいと思います。

◆会社ロゴは「赤」と「青」がスタンダードカラー

2章で紹介した上記「Best Japan Brands 2025 Rankings」に挙げられたロゴの色を見てみると、以下のような傾向が見られました。

赤系統主体 33社

青系統主体 29社

緑系統主体 9社

無彩色系統 13社

その他・複数色 16社

最も多かったのが赤系統主体の会社ロゴ、次いで青系統主体が多く見られました。緑や無彩色も一定数見られましたが、赤や青に比べると圧倒的に少ない数となっています。こうして見ると赤の会社ロゴと青の会社ロゴで全体の約6割を占めていることが分かります。

ここで会社ロゴの色に関する特徴的なエピソードをひとつ紹介したいと思います。赤い「スリーダイヤ」のロゴで有名な三菱グループですが、実は以前は現行の赤のロゴに加え、青のロゴも使われていたダブルスタンダードの時代があるのです。

現行の赤いスリーダイヤのロゴの歴史は明治の初期まで遡ります。創業者である岩崎弥太郎が、三菱創業時の九十九商会が船旗号として採用した三角菱がスリーダイヤの原型です。その後時代を経て1985年、企業イメージの向上を目的に三菱はCI(コーポレート・アイデンティティ)活動を実施しますが、その際当時既に知名度の高かったスリーダイヤのロゴは海外向けに使うことが定められ、日本国内用には青の「MITSUBISHI」のロゴ(ロゴタイプ)が作られました。その後海外用の赤いスリーダイヤのロゴ、国内用の青のMITSUBISHIのロゴのダブルスタンダードはしばらく続きますが、2014年に海外・国内での使い分けを止め、赤いスリーダイヤのロゴに統一されることになったのです。(参考文献:三菱自動車、三菱電機)

このように、日本のトップ企業が選択したロゴの色もやはり「赤」と「青」で、会社ロゴと言えばこの2色がスタンダードカラーとして考えられていることが窺えます。

◆同業だと同じ色を使おうとしない

同じ業種、同程度の規模・知名度の会社であるほど、会社ロゴを同じ色にはしたがらないものです。「〇〇の色の会社といえば」といったイメージの話ももちろんありますが、同業のロゴが同じ色だと紛らわしくという理由もあるからでしょう。

その顕著の例としてまず挙げられるのが航空業界の会社ロゴです。大手2社である日本航空(JAL)は赤、全日空(ANA)は青という色のイメージが定着していると思いますが、その他の航空会社のロゴも実は色が被らないようにデザインされています。国内線で一定の知名度がある航空会社8社のロゴの色を見てみましょう。

・日本航空(赤)

・全日空(青)

・スターフライヤー(黒 or 白)

・スカイマーク(紺色+黄)

・AIR DO(水色+黄)

・ソラシドエア(緑)

・ピーチ(赤紫)

・ジェットスター(オレンジ)

このように、前節で解説したスタンダードカラーである赤と青は大手2社が使っており、第3極と呼ばれるスカイマーク・AIR DOは2色使い、ソラシドエアとスターフライヤーは単色だがやはり大手2社とは異なる色を採用しています。またLCCと呼ばれる格安航空会であるピーチ、ジェットスターも同様に異なる色としていることが分かると思います。

航空会社の場合、空港という同じ場所でロゴが掲示されるシーンも多くあることから、同じ色をより採用したがらない傾向が強いものと思われます。同じ場所で同業種のロゴがある場合など、一目で認識できる「分かりやすさ」がデザイン上最優先となる場合、色は同じにしない傾向が強くなっていくのです。

またこれと同様な例として挙げられるのが銀行です。メガバンク3社のロゴの色を見てみると、スタンダードカラーある赤は三菱UFJ銀行、青はみずほ銀行、そしてそのどちらでもない緑は三井住友銀行が採用しています。銀行も航空会社同様、ATMなど同じ場所でロゴが掲示されるシーンが多く、やはりできるだけ同じ色を採用したがらない傾向があると思われます。

◆業種によっては色が似通ってくるケースもある

しかし、同じ色の会社ロゴばかり見られる業種も少ないながらあります。たとえばsynchlogoが制作を担当した薪ストーブメーカーの会社ロゴでは、同業界の競合会社ロゴを調査した結果、下の一覧のようにそのほとんどが黒・オレンジ・赤の単色もしくは複合色でロゴが作られていることが分かりました。火を扱うこと、そして火に関する商品提供がメインであることからそういった色の傾向になるのでしょう。

この例より、事業の内容や会社としてアピールしたいポイントが業界内で差別化することが難しく、提供する商品やサービスの内容や質で勝負せざるを得ない場合においては、会社ロゴの色が似通ってくる場合もあることが分かると思います。水を扱うことがメインの業界なら水色や青の会社ロゴが多いですし、植物を扱うことがメインの業界なら緑や黄緑の会社ロゴが多いことは容易に想像がつくと思います。

こういった場合、あえて通例となっている色を使わず、そこで差別化を図る会社ロゴの作り方ももちろんあります。しかしそのような会社ロゴの作り方をすると、業界らしくない、誤解を感じさせてしまうなどのリスクを背負ってしまうことも大いに考えられます。その時は色で違いを作ろうとせず、前章まで解説した「形」の部分で特徴的なデザインを目指すようにした方がよいでしょう。

会社ロゴの色選定ポイント

次は、会社ロゴの色を選ぶポイントについてです。前節の分析結果を踏まえつつ、実際に色の選ぶ時に気を付けるべきことや、参考にした方がよい考え方などを紹介していきたいと思います。基本的に色は好きなものを選んでも良いと思いますが、これを読んでおくとより効果的な色選定を行うことができると思います。

◆使用してはならない色というのがある

色については、ロゴデザインの世界では知られていても、一般の方はなかなか知らない「使用してはいけない色」というものが実は存在します。

その有名な例をひとつご紹介いたしましょう。医療関係の会社ロゴや、安全・防護に関係する会社ロゴでは「十字」マークをモチーフに用いたデザインが多く見られまると思います。しかしこの十字マークを赤くして使用する「赤十字」については、世界最大の人道支援のNGOである赤十字に関係のある活動にしか使用を許されていないというのは、意外と知られていないのではないでしょうか。

残念ながら日本ではこの赤十字マークが色々なところで使用されているのを見かけますが、実はこの白地に赤い十字のマークは、世界最大の人道支援のNGOである赤十字に関係のある活動にしか使用を許されていないマークなのです。これはジュネーブ条約や日本国内では『赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律』、『商標法』などの国内法によって厳密に定められています。ですから、このマークが薬箱や赤十字以外の病院やクリニックの看板、あるいはレスキュー隊のユニフォームなどに描かれていれば、それらは全てジュネーブ条約違反なのです。

引用:日本赤十字社

また数は少ないながら、日本でも「色彩商標(色彩のみからなる商標)」と呼ばれる商標が存在します。以前の日本の商標法では文字、図形、文字と図形の組み合わせ、立体物しか商標と認められませんでしたが、2015年の法改正によって、音、色等も登録対象になったのです。著名な登録例を紹介すると、第5933289号のセブンイレブンと登録番号第5930334号のトンボ鉛筆の商標です。登録前から非常に知られているカラーパターンで、その認知度の高さも登録に寄与したのではないかと言われています。また、この配色を他社がロゴに使うことは当然できません。

出典:セブンイレブン、トンボ鉛筆

しかしここで挙げた例のように、見慣れた色、どこかで見たことのある色などを会社ロゴに使ってしまうことは実は少なくありません。風格や権威性を帯びた色とはそういったものですから、無意識に選んでしまうこともあるのです。しかし法的に認められていない配色はトラブルを招く原因にもなることから、自社のカンパニーカラーとなる会社ロゴの色は慎重に検討するようにしましょう。

◆関係性があることを示したい時は同じ色を使う

一方例外的に他社と同じ色を積極的に用いることがあります。それは両社がグループ会社や関連会社である時です。異なる会社でも両社に何らかの関係性があることを示すには、むしろ積極的に同じ色を会社ロゴに使っていくべきでしょう。たとえその会社のロゴが独自の個性的な形をしていたとしても、色を同じにしていれば、何らかの関係がありそうなことに気付いてくれると思います。

その例として、東京ガスグループの会社を見てみましょう。下に示した5社のロゴのデザインは全く異なるものですが、赤と青の2色を統一しただけで、一目でグループ会社であることが感じられるようになっています。

このようにロゴの形は異なっていても、配色を同じにすることで同じグループの会社であることが示せるようになります。同じグループの会社でも、事業領域が異なる場合などはこのやり方が有効にはたらくでしょう。

◆ロゴの形は変えず色を変えて関係性を示すこともある

上記とは逆に、色はそれぞれの会社で異なるけれど、ロゴの形を同じにしてグループ会社や関連会社などの関係性を示す場合もあります。例として挙げられるのはJRグループやNEXCO各社です。これらの会社ロゴは管轄するエリアによって色が変えられており、それぞれのエリアの特徴などに由来した色でデザインされています。それではNEXCO3社のロゴの色の由来を見てみましょう。

・NEXCO東日本(ネクスコ・グリーン):東日本・北日本の安息を感じさせる自然をイメージした、深みと明るさのある緑色。

・NEXCO中日本(ネクスコ・オレンジ):中部日本エリアの活発なにぎわいをイメージした、力強くいきいきとしたオレンジ色。

・NEXCO西日本(ネクスコ・ブルー):西日本・南日本の海と空の明るさをイメージした、鮮やかで清潔感のある青色。

このようにロゴの形は同じでも、全く似ていない色とすることで同じグループでも会社は異なることが示せるようになります。会社ロゴにファミリー感を出したい時に有効にはたらく手法です。

7.会社ロゴのリニューアル方法|タイミングと成功のポイント

会社ロゴのほとんどは会社設立と同時に作られますが、その時作ったロゴをずっと使い続けるかどうかは会社の考え方次第です。一般的に会社ロゴは創業時の記憶・起業のシンボルという特別な存在であるため、リニューアルすることに躊躇いを感じてしまうものです。そうしてなかなか変えられずにいると、起業時のロゴのイメージが世の中に定着してしまい、さらにリニューアルしづらくなってしまいます。

もちろん長く使うことができる「永続性」を備えたロゴは、ロゴデザインとして評価されるものです。しかし同じロゴを使い続けるのが会社にとって良いことだと一概に言い切れるものでもありません。

そこでここでは、ロゴのリニューアルについて、世の中の会社はどのように考え、どのように対応しているかを俯瞰していきたいと思います。それによって自社の会社ロゴを、時間の経過とともにどのように扱うべきかきっとヒントが得られるでしょう。

老舗企業の会社ロゴを見てみよう

まずは創業から長い年月が経った老舗企業の会社ロゴを見てまいりましょう。「老舗」の定義は特にありませんが、ここでは創業から100年以上続いている日本の企業を取り上げたいと思います。

ひとつめの例として挙げるのは大手百貨店グループの髙島屋のロゴ、通称「マルタカマーク」です。

マルタカマークは、江戸時代後期の天保2(1831)年に京都で古着木綿商を創業した際に作られたもので、現在でも同企業のシンボルとしてそのまま使われています。デザインは左右対称なのが特徴で、旗などに描いた時、表から見ても裏から見ても同じものとして見えるように意図されたデザインだと言われています。

ちなみにこのマルタカマークは明治37(1904)年に商標登録もされています。なお大手百貨店は比較的創業当時のロゴをそのまま使う傾向があり、そごうや松阪屋なども同じ例として挙げられます。

ふたつめに化学メーカーの花王のロゴを取り上げましょう。こちらは髙島屋のように創業当時のロゴをそのまま使っているのではなく、何度かデザインをリニューアルしている例になります。

花王の創業は1887年、創業者・長瀬富郎が洋小間物商・長瀬商店を設立したのがはじまりです。最初にロゴが作られたのは1890年で、長瀬商店で扱っていた輸入品の鉛筆に月と星のマークがあり、これをヒントに富郎自身がロゴを考案し、「美と清浄を象徴したマーク」としたそうです。

しかしこの創業時のロゴは50年後に大きくデザインが一新されます。右向きだった月の顔が左向きに変わり、ヴィジュアルもシンプルになりました。顔の向きが変わったのは、これから満ちていく左向きの月の方が縁起がよいという考えからだそうです。そしてその後も5年から20年ほどのスパンでロゴのデザインは変更されていきます。現在使われているおなじみの月のマークは1985年に登場し、以降マークは変えられずに使われています(ロゴタイプはその後も変更がありました)。

このように、創業当時の会社ロゴをそのまま使う老舗企業もあれば、頻繁にデザインをリニューアルし続けてきた老舗企業もあり、一概にどちらが良いという訳ではないようです。しかし一つ言えるのは、歴史や伝統を重んじることをアピールしたい企業は創業当時のロゴをそのまま長く使い、時代や流行に敏感であることや、企業の中で何かしらの変革が起こったことをアピールしたい企業は、その時代のトレンドを見ながらデザインを変えているのであろうと推察されます。百貨店という業種は歴史の重みが企業として大きな付加価値になりますし、化学メーカーは現代の技術や流行を追わなければならない業種です。このように業種によって会社ロゴのあり方に対するスタンスは異なってくるものと考えられます。

会社ロゴをリニューアルする目的やきっかけとは

冒頭でも述べましたが、会社ロゴは創業時の記憶・起業のシンボルであるため簡単にリニューアルできるものではありません。また会社ロゴは広告・宣伝やビジネスツールをはじめ様々なところで使われており、いざリニューアルするとなると、ロゴを使っているそれら全てのものを見直さなければならず、大変な作業が発生することを覚悟しなければなりません。したがって何らかの目的やきっかけがなければ、会社ロゴのリニューアルなど普通は行わないものです。

そこでここでは会社ロゴをリニューアルした企業を対象に、どのような目的やきっかけでリニューアルを行ったか、その事例を調べていきたいと思います。

①社名変更に伴うリニューアル

まずご紹介する事例は、2024年10月に社名変更が予定されているカナデビア株式会社(旧社名:日立造船株式会社)です。同社は既に日立グループからは離れ、造船事業からも撤退していたことから、社名と事業が乖離した状態が続いていました。ちなみに新社名のKanadevia(カナデビア)は、“奏でる”(日本語)と “Via” (Way/道・方法という意味のラテン語)による造語とされています。

【カナデビア株式会社のロゴコンセプト】

引用:新社名「カナデビア株式会社」のシンボルマーク(ロゴ)が決定

シンボルマークのデザインは、新社名と同様にブランドコンセプト「技術の力で人類と自然の調和に挑む」から導いており、「カナデビア株式会社 / Kanadevia Corporation」と同じく使用開始は2024年10月1日からです。

デザインのコンセプトは以下3点です。

1.「a」「 d」「 e」を構成している正円はゆがみがなく完全な形を意味しており、ブランドが培ってきた高い技術力を表しています。その正円によってデザインされた「a」「 d」「 e」の3文字は、シンボルマークにリズムを⽣み出し、力強さ・優しさの双⽅を印象づけるデザインです。

2.シンボルマーク全体にグリーンとブルー2⾊のグラデーションを使用することによって、人類と自然の調和を美しく表現しています。グリーンは「人類を含む自然」、ブルーは「地球」と「テクノロジー」を表しています。

3.ブランドコミュニケーションの展開では、テーマや使用される画像と調和したグラデーションで、多様性ある表現を作り出すことができます。

また同じく社名変更に伴い会社ロゴをリニューアルした例として、SCデジタル株式会社の例をご紹介します。2023年に「SCデジタルメディア株式会社」から社名が変更された時にリニューアルされていますが、こちらはartience株式会社のロゴとは異なり、名称の綴りそのものが一新された訳ではないため、社名変更がロゴリニューアルのきっかけになったというケースです。

【SCデジタル株式会社のロゴコンセプト】

引用:コーポレートサイト及びロゴリニューアルのお知らせ

新ロゴのコンセプトは「C × D」をモチーフにしたロゴデザインです。「C」は「カスタマーエクスペリエンス(Customer Experience/CX)、「D」は「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation/DX)」。 間にある「×」は 2つが掛け合わさることで、無限(∞)の可能性が生まれることを表現しています。 さらに「×」の図形が枠から飛び出すことで、SCデジタルの独創性やチャレンジ精神を込めています。

②周年に伴うリニューアル

次にご紹介する事例は、2019年にロゴをリニューアルした戸田建設株式会社です。このロゴリニューアルは140周年事業の一環として進められ、デザイナーだけでなく戸田建設グループ社員およびその家族からもロゴ案を募集し作られました。

【戸田建設株式会社のロゴコンセプト】

引用:戸田建設グループ ロゴマークを制定!

ロゴマークのデザインコンセプトは「Orchestrating Innovation」で、多様な図形(=個性・アイデア)の集合体によって「戸田建設」の「戸」を形成し、新しい価値が生まれてくる期待感を表現しています。また、漢字の「戸」をモチーフとしたことによってオリジナリティを高めるとともに、日本発のグローバル企業に向けてクオリティやホスピタリティなどの感性価値を大切にする意志を込めています。

同じく周年を機に会社ロゴがリニューアルされた事例として、2015年に変更された株式会社安川電機のロゴをご紹介いたしましょう。同社は100周年という節目にあたり、真のグローバル企業への進化と更なる成長を目指すべくグループ共通のロゴの刷新を行いました。

【株式会社安川電機のロゴコンセプト】

引用:創立100周年を機にコーポレートロゴを刷新

YASKAWAの信頼感、安定感を表現するシンプルな中でも視認性と可読性の高さを実現する大文字を使ったワードマークです。しなやかな曲線は、人間らしさをイメージさせ、お客様に寄り添い、様々な課題に応えていくYASKAWAの従業員の柔軟性や創造性を表現しています。また、全体的にたおやかに上方へ伸びゆく曲線で、世界へとビジネスを拡大させていくYASKAWAの意志や将来性を想起させています。

③経営統合に伴うリニューアル

複数の会社が経営統合を行い、新しく誕生した会社のロゴへとリニューアルする事例もあります。マルハニチロ株式会社は、水産物のグローバルな調達に強みを持つ株式会社マルハと、食品の開発に強みを持つ株式会社ニチロが一体となり、機能の相互補完を行いながら規模の拡大と生産や販売体制のさらなる効率化を実現し、新たな事業領域の創出を目指し2007年に経営統合がなされました。

【マルハニチロ株式会社のロゴコンセプト】

引用:経営統合のお知らせ

新しい商標は、マルハの「M」とニチロの「N」、2つの波をパターン化してデザインされております。2つの波が共鳴しあい、伝統をベースにしなやかに変化しながら、食の世界に新しい波を起こしたい、世界中においしさをお届けしたいという願いをイメージし、新生「マルハニチロ」の躍動感と生命感を表しております。

また航空業界では、「北海道の翼」の株式会社AIRDOと「九州・沖縄の翼」の株式会社ソラシドエアによる株式会社リージョナルプラスウイングスが2023年に設立されました。社名には、「地域(リージョナル)に寄り添い続け、"北海道の翼""九州・沖縄の翼"の2つの翼(ウイングス)で、新たな需要と価値を創出(プラス)する」という想いが込められています。

【株式会社リージョナルプラスウイングスのロゴコンセプト】

引用:グループロゴのコンセプト

2つの航空会社の協業によるシナジー効果の大いなる可能性を「無限大∞」で表現したデザイン。北と南の空の軌跡がつながり、Rを囲みひろがっていく姿は、地域と共に持続的に成長・発展していくリージョナルプラスウイングスを象徴。その先に輝くプラスは、新しい価値の創出(プラス)と共に、未来へ飛躍する航空機も表現しています。カラーは、2社のブランドイメージカラーを融合し、共創のハーモニーを訴求します。

④買収・売却に伴うリニューアル

企業が他社から買収されたり、他社へ売却されたりし、経営の資本・体制が変わったほとんど場合でロゴがリニューアルされます。現在、ホームセンター・雑貨店を展開する株式会社ハンズは、元々東急不動産ホールディングスの傘下にあった株式会社東急ハンズが経営していましたが、2022年に株式会社カインズに買収され、経営体制が変わりました。買収後、ブランドカラーは踏襲されましたが、ロゴをはじめとする様々なデザインは一新されました。

【株式会社ハンズのロゴコンセプト】

引用:ハンズのロゴが新しくなりました!

ハンズのブランドリニューアルに合わせて刷新したロゴマークは、 原点である「手」がモチーフ。日本発のグローバルなメッセージとして、 あえて漢字を使用したのが特徴です。一方で、過去を継承しつつ未来に向けてアップデートをしていく という想いから、ブランドカラーは 従来の「ハンズグリーン」を 踏襲しています。さらに端部をつなぎ合わせ、途切れることの ない「一筆書き」でしたためました。

また会社ロゴが売却先のロゴに変更されるケースもあります。現在は株式会社ミライト・ワンの子会社である西武建設株式会社は、社名にもある通り元々西武グループの企業でしたが、2022年に株式の95%が譲渡されミライト・ホールディングスの連結子会社となりました。その際ロゴも変更され、西武建設の社名は残りつつも、売却後はミライト・ワンのシンボルマークが冠されるようになりました。

【ミライト・ワングループのロゴコンセプト】

引用:西武建設株式会社 新コーポレートロゴについて

ミライト・ワングループのロゴマークは「未来への扉」です。一人一人の社員が様々なパートナーとともに新たな挑戦を行うことを通じて、「ワクワクするみらい」を切り開く姿を象徴したものです。開かれた扉は、同時にMIRAIT ONEの「M」を形作り、その真ん中にはローマ字の「1」(ONE)が隠れています。また、上下に事業の広がりを感じさせるアークを表現しています。コーポレートカラーも信頼性と先進性を感じさせるMIRAIT ONEブルーを採用しています。

⑤グローバルブランド構築に伴うリニューアル

海外進出、事業のグローバル化に伴い、日本国内だけでなく世界でも共通で使えるロゴとするためにリニューアルする例もあります。味の素グループは1909年の創業以来積極的に海外展開を進め、世界30の国・地域で事業を展開していましたが、海外でのブランド認知率向上、“言語を超えた”シンボル創造を目的に、2017年にグローバルロゴを発表しました。

【味の素グループのグローバルロゴコンセプト】

引用:せかいでつかう“グローバルロゴ”が、できたんダ。

“味の素(Ajinomoto)”は、“味のもと(Essence of Taste)”→“おいしさのもと(Essence of Umami)”を意味するものです。“A”には、無限大∞を組み合わせることで、“味(Aji)”を追究し、極め、広めていく意志と、“アミノ酸(Amino acid)”の価値を先端バイオ・ファイン技術で進化、発展させる意志、さらに地球の持続性を促進する意志を込めています。“A”から“j”にかけての流れるラインは人の姿を表し、味とアミノ酸の“A”に人々が集まり(Join)、料理や食事、快適な生活を楽しむ(Joy)ようにという思いを込めています。そして、“j”の下から右上に伸びているラインは、味の素グループが未来に向けて成長、発展していくことを表しています。

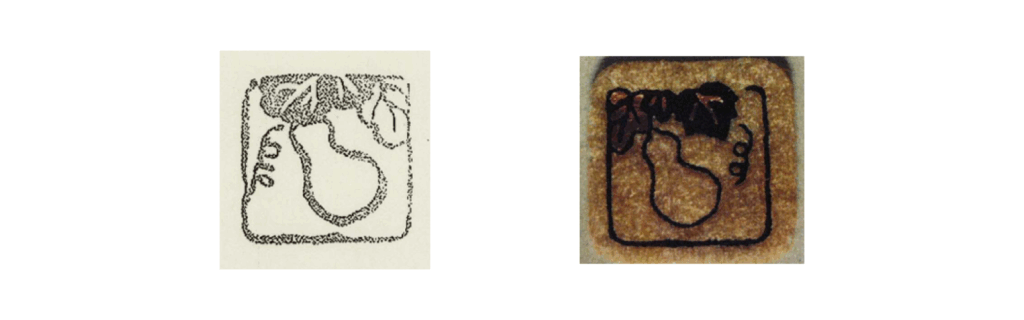

他の事例として、古河電気工業株式会社でも2013年にグローバルロゴが発表されています。同社は、グローバル市場にFURUKAWAブランドの存在感をアピールしていくとともに、グループの一体感を醸成するため、このロゴを作成し共有していきました。

【古河電気工業株式会社のグローバルロゴコンセプト】

引用:グループ・グローバルロゴマークを新設

グループ・グローバル経営の新体制発足にあたり、1877(明治10)年に古河グループ創業者の古河市兵衛が定めたヤマイチマーク(注1)で「伝統、日本」のイメージを世界に向けて発信し、一方で社名のフォントをよりスマートなデザインに変え、「技術革新の伝統を継ぎながら、時代の求めに柔軟に応えて世界で貢献する」という社会との約束を表現しました。

(注1)元々は、古河市兵衛が明治10年に長年営んできた生糸業を廃し、鉱山業に専念することを決意した時に作られたマークです。その信条は「鉱業専一」と言われ、その後、足尾銅山を日本一の銅山にまで発展させました。当初からさまざまな技術革新で成長し続けてきたことから、転じて現在では、技術革新のトップリーダーとして社会に貢献していくことを志向しています。

尚、古河電工としてはヤマイチマークを1929(昭和4)年に商標登録しています。

会社ロゴのリニューアルは事業の節目や変化に伴って行われる

このように会社ロゴのリニューアルは、部屋の模様替えや髪の毛を切るような気分転換で行われることはあまりなく、前章で示したように、事業に関して節目が訪れた時や、何らかの変化が起きた時に行われるものだということが分かったかと思います。

また事業の節目や変化といったタイミングは、会社としてさらに前進する意思や決意を社会に広くPRするタイミングでもあることから、ロゴだけでなくCIやVIといったブランディングも積極的に取り入れたり刷新したりする例が非常に多く見られました。会社ロゴはそういったイメージチェンジの「顔」となる存在ですので、やはりブランディングにおいて重要な位置付けにあると言っても過言ではないでしょう。

8.会社ロゴの類似デザイン問題|似てしまう原因と回避策

企業ロゴ・会社ロゴを作る際、最も注意しなければならないのがこの「デザインの類似」です。

ロゴにおけるデザインの類似といえば、各メディアが大きく取り上げた、2020年東京オリンピックロゴの件が記憶に新しいところでしょう。ロゴデザインの類似は、それまではデザイナーや商標を扱う弁理士など、各専門家の間でしか話題にならなかったようなことですが、この件を機に、多くの人が関心を持つようになりました。当サービスsynchlogoにおいても、ロゴの類似を気にするお客様からの、「商標ロゴ制作サポート」への相談が年々増えている状況です。

会社ロゴは、完成させて一度世に出してしまうと、すぐに変更する訳にはいかない代物です。万が一「デザインが似ている」などと指摘されると、ブランディングへの影響どころか、企業としての信用に関わることも考えられます。

そこで本章では、企業ロゴ・会社ロゴにおける「デザインの類似」について、企業はどのように向き合っていくべきかを考察していきたいと思います。

企業ロゴ・会社ロゴはデザインが似てしまいやすい?

いわゆる「盗作」は別として、意図せずロゴのデザインが似てしまうのは、実はしばしば起こりうることです。特に企業ロゴ・会社ロゴは、商品ロゴやサービスロゴなどに比べ、元々デザインが類似してしまいやすい性質があります。ここでは、その性質とは何かを整理してみたいと思います。

性質①:普遍的なデザインを求めがち

ロゴはデザインの独創性に価値があると言われています。しかし、前章の最後でも述べた通り会社ロゴは特殊で、普遍性と独創性のバランスを考えたデザインをしなければならないのです。

他社ロゴとの差別化だけを狙い、独創性のみのことだけを考えてよければ、デザインの類似などとは無縁なデザインになっていくでしょう。しかし、多くの人から受け入れられやすい、普遍的なデザインの方向に寄れば寄るほど、独創的なデザインからは離れていき、どうしても他のロゴデザインとの共通点が出てきてしまう訳です。

この性質が顕著に表れている例として、PayPay株式会社と株式会社ビックカメラのロゴの例をご覧いただきましょう。ちなみにこれらのロゴの類似性については、インターネットやSNSでも多くのコメントが散見されています。

【PayPayとビックカメラのロゴの共通点】

・企業ロゴが事業のブランドロゴを兼ねている

(PayPayはキャッシュレス決済のサービスロゴ、ビックカメラは家電量販店のショップロゴ)

・シンボルマークのモチーフがイニシャルのアルファベット(「P」と「B」)

・赤の背景に白のイニシャル図形の配色

・イニシャル図形の字体

・イニシャル図形の一部が背景の輪郭外側まで伸びている

以上のように、多くの共通点があるため、デザインが類似していると認められるのだと思います。

どちらも、デザインに普遍性を持たせるために、イニシャルというモチーフ設定を選択したのだと考えられます。また、さらにこのシンボルマークは、PCやスマートフォンのアイコンなど、様々な場所で汎用的に使えるようにするという「用途に対する普遍性」も求めていたのでしょう。それによって、どんなサイズでロゴを使っても視認性が担保されるよう、大きさ・字体・配色などのデザイン方向性が重なってしまったのだと思われます。

徹底した普遍性を求めた結果、その答えが同じだった例だと言えるでしょう。

要因②:定番のデザイン様式を使いがち

これは、3章の「歴史・伝統」のテーマによるモチーフ設定で紹介したキッコーマンの「亀甲紋」をはじめとした伝統的図案もそうですが、長いグラフィックデザインの歴史の中で、ロゴにおいては、いくつか定番のデザイン様式なるものが作り上げられていきました。

分かりやすいところだと、下記の「詰め込み系」とも呼ばれることのある、様々な要素をある形の中にたくさん詰め込み、模様のように見せるというデザイン様式が例として挙げられます。

このロゴの作り方は、グラフィックデザイン業界におけるデザインの不文律の一つとなっており、あらゆるところで同様のロゴを見かけることから、既に様式化されたものと考えてよいでしょう。

また、「詰め込み系」のような全体のデザインではなく、部分的に共通した要素が使われるというデザイン様式もあります。その例として特に有名なのが、NIKEの「スウッシュ」です。

スウッシュ(swoosh)は、直訳すると、「(物体が高速に動く時の)シューッという音」とされていますが、グラフィックデザイン業界では、その高速に動くさまをデザイン化した図形とされています。

このスウッシュを単体で使っているのはおそらくNIKEだけですが、デザインの1要素として使っている企業ロゴ・会社ロゴは大変多く確認できます。ネットでちょっと調べただけですが、スウッシュを使い、なおかつ全体の印象もどことなく似ている例は、上記のようにすぐに複数社見つかりました。

こうした定番のデザイン様式を使うのは、既に多くの人が見慣れていて、確実に受け入れてもらえるというある種の「保証」があるためです。会社ロゴは、一度作ったらなかなか変えられないものですから、こうした「保証」をデザインに求めるのは自然なことではないかと思います。

性質③:CIが似ているためモチーフが同じになりがち

3章で、企業ロゴ・会社ロゴにおけるモチーフのルーツはCI(コーポレート・アイデンティティ)であることを考察しましたが、そのCI自体が似ているために、ロゴのデザインが類似してしまうというケースも少なくありません。

【各社のCI(抜粋)】

・株式会社ソラシドエア|空から笑顔の種をまく。

・第一石鹸株式会社|「毎日のキレイ」から、次々と笑顔が生まれるように。

・株式会社千趣会チャイルドケア|社会に「笑顔の連鎖」を生み続けたい

上記の例をご覧ください。色や形は少々異なりますが、どのロゴも「笑顔」をモチーフにしたデザインであることは一目で分かると思います。そしてこれらのロゴの会社が掲げるCIもすべて「笑顔」で構成されています。

ロゴデザイン同様、企業のCIも唯一無二なもの作り出すことはほぼ不可能です。CIのテーマバリエーションは既に出尽くしており、どの会社のCIも「どこかで見たことある・聞いたことがある」もので溢れています。

今の時代、ロゴにオリジナリティを出すためには、CIから独創的なものを考えなければいけないのかもしれません。

偶然デザインが似てしまった時は・・・

上記のように、企業ロゴ・会社ロゴの性質を考えると、偶然デザインが似てしまうのは仕方ない部分があるのかもしれません。ただ、きっと世間的には、やはり「デザインの類似=悪」の印象がつきまとってしまうでしょう。なぜなら、どんなに偶然の一致だと説明しても、どうしても「盗作」の疑惑が残ってしまうからです。

(引用:中国、日本企業と酷似の会社罰金 社名やロゴ「違法」 - 産経ニュース)

しかし、冷静に考えると、意図的にロゴのデザインを似せる理由は、上記のホシザキの事案に見られる、商業的メリットを狙ったものか、あるいは単なる嫌がらせか、そのいずれかしかないはずです。つまり、意図的にロゴのデザインを似せるという行為は、同じ業界でなければ意味がないということになります。よって、世間的に良い印象は得られないかもしれませんが、業界も違い、利害関係がなければ、もしデザインが似てしまったとしても、相手が許してくれるのであれば、さほど気にしなくてもよいと思います。

ここで、企業ロゴ・会社ロゴのデザインが偶然似てしまった時の理想的な対応例をご紹介したいと思います。

上記は、文具メーカーのマルマン株式会社と、作業関連用品及びアウトドア・スポーツウエアを扱う株式会社ワークマンのロゴです。シンボルマークを見ると、四角い輪郭、配色を区切る斜めの線、黒と黄色の配色など、共通点が多く、デザインが類似していると言ってよい例だと思います。

(引用:ワークマン×マルマン コラボキャンペーン

ニュース

Maruman マルマン株式会社)

2社は異なる業界で、利害関係もないことから、デザインの類似を特に問題視はしていませんでした。しかしこの2社は、あえてロゴデザインの類似をアピールし、コラボキャンペーンを開催するにまで至ったのです。

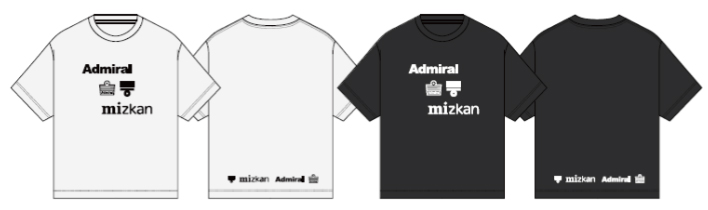

同様な例は他にもあります。株式会社Mizkanのロゴと、豊田通商株式会社が展開するスポーツブランドAdmiral(アドミラル)も、ロゴデザインの類似に着目し、下記のようなコラボグッズを共創するに至っています。

(引用:【SNSで「似ている」と話題になったあのブランドとついにコラボ!】アドミラル×ミツカン オリジナルグッズをSNS企画にてプレゼント! │ミツカングループ企業サイト)

こういったコラボレーションは、お互いにメリットや、縁・きっかけ、機運などがあって初めて実現する試みですから、ロゴが似ているからといって、どの会社同士でも行える訳ではないと思います。しかし、もし実現できると、良いブランディング効果が期待でき、双方にとってwin-winの結果となるでしょう。

また、これらの例より学べるのは、もし他社のロゴが自社のロゴと似てしまっていた場合は、時には割り切ったり、大らかに受け止めたりするのも大事で、そうすると企業としての器量や懐の広さが感じられるようになり、結果、信頼やイメージアップにつながるだろう、ということです。

「著作権」は会社ロゴを類似から守ってはくれない?

偶然の類似、悪意ある類似を問わず、もし他社のロゴが自社のものと似ていて、それが自社に不利益を与えるようであれば、類似させた他社に対して、ロゴデザインの変更やロゴの不使用を求めるようになるでしょう。しかし、もしその要求に応じなかった場合は、不本意だと思いますが、法的手段に出ざるを得ないという状況になることもしばしばあります。

この法的手段ついて、ロゴは作成された段階で「著作権」という知的財産権によって元々守られるべき存在になり、それがデザイン類似の違法性を訴える論拠になると一般的には考えられていますが、その場合において、実は著作権はさほど当てにできません。なぜならロゴは、そもそも「著作物」として認められないケースがあるからです。

著作権法において「著作物」は以下のように定義されています。

【著作権法 第二条一号一項 著作物】

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(引用:著作権法

e-Gov 法令検索)

つまり、思想や感情の創作的表現がなされており、なおかつ文芸・学術・美術の範囲に属していない会社ロゴは、著作物として認められないのです。

ここで、ロゴが著作物として認められなかった有名な判例があるのでご紹介しいたしましょう。ビールなどの製造・販売するアサヒ飲料が原告となった、通称「Asahiロゴマーク事件(東京高等裁判所 平成8年1月25日)」です。以下がその原告のロゴと、類似として訴えられた被告のロゴ、そして、この件の対象ロゴをそもそも著作物として認めないとする判決文の一部抜粋です。

引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan

四 著作権に基づく請求について

1 著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(二条一項一号)と規定している。 ところで、言語を表記するのに用いる符号である文字は、他の文字と区別される特徴的な字体をそれぞれ有しているが、書体は、この字体を基礎として一定の様式、特徴等により形成された文字の表現形態である。いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。

(引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan)

要約すると、「文字は万人共有の文化的財産であるため、Asahiのロゴに創作性を認めることは困難」だとして、著作物性がないと判断しているのです。また同時に、デザインされた書体に著作物性があると認めるのは、書体のデザイン的要素に「美術」と同等の美的創作性がある時に限る、としています。

では、著作物として認められるロゴについてはどうでしょうか。

その場合、「著作権侵害」として認められるには、以下2つの基準を両方満たす必要があります。

①類似性

既存の著作物に類似していること。ここでの類似とは、創作的表現が共通していることであり、アイデアやコンセプトといった表現でないもの、創作性がないものが共通していることについては含まれない。

②依拠性

既存の著作物を拠り所にすること。既存の著作物を知らず、偶然一致した場合はこれに含まれない。

つまり、ただ似ているだけ(①類似性だけ)、拠り所にしただけ(②依拠性だけ)ではダメで、自社のロゴを拠り所にし、その上で類似していると判断されて、初めて他社の類似ロゴを「著作権侵害」とすることができるのです。

ここで、著作物と認められても、ロゴの類似を訴えるのに、やはり著作権がさほど当てにならない例をもう一つご紹介いたしましょう。一つの裁判の中で、著作権侵害と認められた著作物、認められなかった著作物の両方があった判例(東京地方裁判所 平成26年10月30日)です。

(引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan)

(引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan)

上記2つの例のうち、上段が著作権侵害と認められたもの、下段が著作権侵害と認められなかったものです。

これらに対する判決文(抜粋)は以下の通りとなっています。

被告著作物②は,略正方形に縁取りした枠の中にひさごの葉,実及び巻きひげを配置したものである。葉は上方に3枚,枠を覆い隠すように描かれ,実は中央に左上から右下に斜めにぶら下がるように配置され,その右側に巻きひげが描かれている。被告著作物②は,ひさごの実を原告著作物②とほぼ同様に枠の中に描いた上で,原告著作物②の3枚の葉及び巻きひげを左右反転させた位置に配したものである。そして,葉については,いずれも外側(原告著作物②では右,被告著作物②では左)から白,黒,黒の順に並べられており,個々の葉の形状,大きさ及び葉脈の位置がほぼ同一であることに加え,上述した原告著作物②の表現上の特徴,すなわち,太い葉脈を持った複数の葉を白と黒で描き分ける点において共通している。 以上によれば,被告著作物②は,全体的な構図や素材の描き方も実質的に同一といってよいほど原告著作物②に酷似しており,原告著作物②を有形的に再製したものと認められる。

(引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan)被告著作物⑤⑥は,配色を異にするが,いずれも構図の同じ招き猫を描いたものであり,枠はない。被告著作物⑤⑥の招き猫は,首から下の構図は原告著作物に酷似しているが,片方の前足を挙げている点,左肘,右肩及び左後足の3か所に斑点を付する点は,上記のとおり他の著作物にも見られるものである。他方,その頭部の描き方及び顔面の表情においては,原告著作物⑤とは大きく異なっており,耳は略三角形で小さく,頭頂部には斑点がある。また,目と口は笑っているかのように描かれており,ひげは左右に2本ずつある。 このように,被告著作物⑤⑥は,これに接する者に最も大きな印象を与える頭部の描き方及び顔面の表情において原告著作物⑤と大きく異なるものであるから,その複製に当たるということはできない。

(引用:裁判例結果詳細

裁判所 - Courts in Japan)

この判例からも分かるように、デザインが似ているからといって、必ずしも他社のロゴを「著作権侵害」で違法だと認めてもらうことができるとは限らないのです。

自社のロゴをデザイン類似から確実に守るには商標登録を行おう

このように、著作権では自社のロゴをデザイン類似から確実には守れません。

そこで、法の下にて本気で自己防衛するためには、ロゴの「商標登録」を行うことをお勧めいたします。

「商標登録」という言葉ですが、一度は耳にしたことがあるのではないかと思います。ロゴやブランド名の横にRマーク(®)が付されているのが、商標登録されている証です。

(引用:東京都行政書士会)

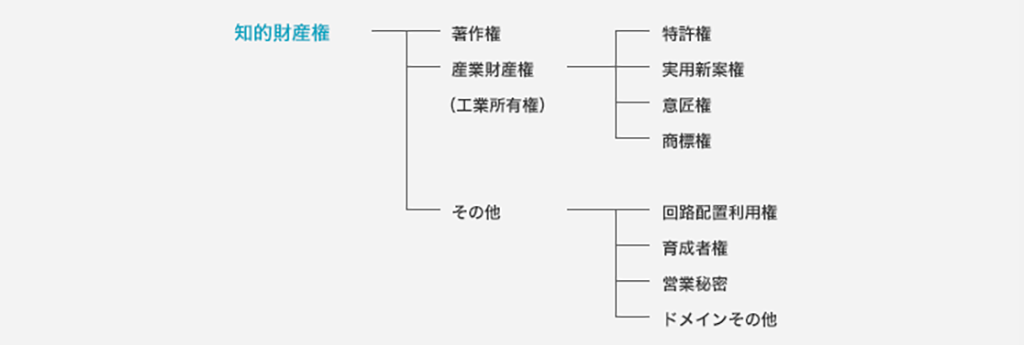

まず「商標」についてですが、著作権と同じ知的財産権に含まれる権利の一つで「商標権」と呼ばれ、著作権と同列にある「産業財産権」のひとつとして分類されています(上図参照)。この分類は、該当する法律が異なることと同義で、著作権が「著作権法」という法律で保護されているのに対し、商標権は「商標法」という別の法律の下で保護されています。

また、著作権は、著作物を制作すると自動的に発生する権利であるのに対し、商標権は国(特許庁)へ登録してはじめて発生する権利です。なお、無事登録されると、登録者はその商標を日本全国で独占的に使用することができるようになり、権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等の請求ができるようになるとされています。(参照:商標制度の概要

経済産業省 特許庁)

では、自社ロゴをデザイン類似から守るには、なぜ著作権よりも商標権の方がお勧めなのでしょうか?

それは、商標権侵害の主張に、著作権侵害の基準として紹介した「依拠性」が必要ないからです。

著作権上で、ロゴデザインの類似を訴える際、この依拠性の立証が非常に難しく、極端なことを言うと、訴えられた方は、「偶然似てしまった」と言い逃れすることもできてしまう訳です。

一方、商標権についてですが、依拠性は関係なく、偶然似てしまおうが、故意に似せてようが、商標として登録されたロゴに「類似している」と判断されれれば、使用の差し止めや損害賠償の請求を行うことができるようになるのです。

このように、商標権は非常に強力な権利ですが、1点注意が必要です。

それは、基本的に商標登録は「早いもの勝ち」の仕組みになっていることです。

例えば、ある日自社のロゴを商標登録しようと思い付き、特許庁へ出願したとします。しかし、そのロゴは、既に登録されている他社のロゴに類似していると判定され、登録することができませんでした。この時、自社のロゴが、登録済みの他社ロゴよりも明らかに先に作られたものだったとしても、基本的に結果は覆らないと考えられます(もちろん、悪意ある先行登録であった場合はその限りではない)。

つまり、先に登録してしまった方が権利を有するため、作成時期に関係なく、自社のロゴが類似と判定され、「商標権侵害」のレッテルまで貼られるおそれがあるということです。

ですので、もし他社ロゴの商標権を侵害していないか気になる場合は、ロゴを作成する際、その作成しているロゴの商標調査も同時に行った方が良いでしょう。既に商標登録されているロゴと類似していないかチェックしながら自社ロゴを作成することで、商標権侵害を未然に防ぐことができるようになります。

また、自社ロゴの商標登録を考えている場合にも商標調査は有効で、事前に類似ロゴがないか確認しておくことで、類似と判定された時のデザインのやり直しなど、出願後の手戻りを最小にすることができるようになります。

なお、当サービスsynchlogoでは「商標ロゴ」という、商標権取得に向けたサポートを含めたロゴ制作のプランがございます。企業ロゴ・会社ロゴの商標登録をお考えの方は、是非お気軽にご相談くださいませ。

(登録番号:第6523311号 権利者:株式会社バイオダイナミクス研究所)

9.まとめ|会社ロゴ作成で失敗しないために今すぐチェックすべき8つのポイント

ここまで、会社ロゴ・企業ロゴを「ブランディングの視点」から整理してきました。

最後に、本記事の内容を踏まえ、会社ロゴ作成において最低限押さえておきたい判断ポイントをまとめます。

これからロゴを作成する方、あるいは作り直しを検討している方は、以下の項目を一つずつ確認してみてください。

1つでも曖昧なまま進めてしまうと、

「見た目は整っているが、企業活動にうまく機能しないロゴ」になってしまう可能性があります。

① ロゴを作る目的が明確になっているか

認知を高めたいのか、差別化を図りたいのか、信頼性を補強したいのか。

会社ロゴは目的によって設計の方向性が変わります。

「なぜロゴが必要なのか」を言語化できているかが、最初の分岐点です。

② ブランディングの一部としてロゴを捉えているか

会社ロゴは単体で完結するものではありません。

事業内容、ターゲット、企業姿勢と一貫してはじめて意味を持ちます。

ロゴだけを切り離して考えていないか、改めて確認が必要です。

③ ロゴマークとロゴタイプの役割を理解しているか

ロゴマークが向いているケースもあれば、ロゴタイプの方が適しているケースもあります。

「何となく格好良いから」ではなく、用途やフェーズに合った選択ができているかが重要です。

④ 「企業の顔」として成立する設計になっているか

会社ロゴは、名刺・Web・資料・看板など、あらゆる接点で企業を代表します。

縮小表示や白黒使用でも破綻せず、一目で企業を想起できる設計かを確認しましょう。

⑤ 信頼感を損なう要素が含まれていないか

過度に装飾的すぎないか、安っぽく見えないか、業界特性から逸脱していないか。

ロゴは「目立つこと」よりも、違和感なく信頼を積み上げることが重要な役割を担います。

⑥ 配色に明確な意図があるか

色は感情や印象に強く作用します。

好みだけで決めていないか、業種・ターゲット・使用環境を踏まえた配色になっているかを見直すことが大切です。

⑦ 将来的なリニューアルも視野に入っているか

会社ロゴは一度作って終わりではありません。

事業の成長や方向転換に合わせて、調整・刷新が可能な設計かどうかも長期的には重要な視点です。

⑧ 類似デザインのリスクを理解しているか

意図せず他社と似たロゴになってしまうと、ブランド価値を損なうだけでなく、トラブルの原因にもなります。

完全な独自性だけでなく、「似ないための考え方」を理解した上で設計されているかを確認しましょう。

会社ロゴ・企業ロゴは、作った瞬間から企業活動のあらゆる場面で使われ続ける存在です。

だからこそ、見た目の好みだけで決めるのではなく、目的・設計・使われ方まで含めて判断することが欠かせません。

本記事が、これからロゴ作成に向き合う際の判断軸として、少しでも役立てば幸いです。

【このコラムの執筆者】

西村渉(にしむら・わたる)|当サービスsynchlogoの運営責任者兼チーフデザイナー。ロゴデザイン事務所「nishimuraLOGO.design」主宰。ストックロゴ型ロゴデザインサービス「ロゴマーケット」参画。

ロゴデザインのキャリアはクラウドソーシングと某無料提案型ロゴデザインサービスでの活動からスタート。その後様々な企業・個人からのロゴ作成業務を請け負う傍ら、自身でもロゴ制作サービス「synchlogo(シンクロゴ)」を立ち上げ、年間数十件のロゴ作成を依頼されている。ロゴデザイン業を専門とした事業を始めて10期目となり、同業界に幅広く精通している。

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ