ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

2026年最新|ロゴ作成の費用相場は?59,800円の実例で学ぶ適正価格と依頼先の選び方

カテゴリー

ロゴ制作の相場は、「いくらで作るか」ではなく「どこまで使う前提か」で決まります。

結論から言うと、目安は次の通りです。

【ロゴ制作の相場目安】

・0.5〜3万円:SNSや名刺など、特定の1シーンで使えれば十分なロゴ

・3〜20万円:名刺・Web・資料など、複数シーンで“軸”として使えるロゴ

・20~100万円以上:将来の事業拡張やブランド展開まで見据えたロゴ

本記事後半で紹介する59,800円のロゴ制作事例は、この中でいう「3〜20万円台=中価格帯」に該当します。

この価格帯のロゴは、「とりあえず体裁を整えるためのロゴ」でもなく、「未来すべてを定義するためのロゴ」でもありません。今後、複数の場面で使い続けることを前提とした“軸になるロゴ”です。

そのために、どこまで検討され、何が含まれているのか。

この記事では、現在のロゴ作成相場を俯瞰しつつ、実際に59,800円で行ったロゴ制作プロセスを通して、ロゴの価格と成果がどう結びついているのかを具体的に解説していきます。

【このコラムの執筆者紹介】

西村渉(にしむら・わたる)|当サービスsynchlogoの運営責任者兼チーフデザイナー。ロゴデザイン事務所「nishimuraLOGO.design」主宰。ストックロゴ型ロゴデザインサービス「ロゴマーケット」参画。

ロゴデザインのキャリアはクラウドソーシングと某無料提案型ロゴデザインサービスでの活動からスタート。その後様々な企業・個人からのロゴ作成業務を請け負う傍ら、自身でもロゴ制作サービス「synchlogo」を立ち上げ年間数十件のロゴを世に送り出している。ロゴデザインを専門とした事業を始めて10期目となり、同業界に幅広く精通している。

1.2025年最新|ロゴ作成料金・デザイン費用相場の実態

まずは、2025年現在のロゴ作成料金・デザイン費用の相場について、synchlogoが独自に調査・分析した結果をご覧頂きたいと思います。調査・分析の概要については以下の通りです。

【ロゴ作成料金・デザイン費用の相場調査・分析概要】

・デザイン業を生業とする会社・個人が、インターネット上に公開している料金を調査

・クラウドソーシングやスキルマーケットでの募集・実績例を調査

・価格帯と制作者(依頼先)種別の相関関係を分析

・提案数・制作プロセス・納品物・著作権譲渡等、提供するサービスの内容も確認

ロゴ制作を請け負う制作者(依頼先)は、代表的な種別を挙げると、デザイン業を生業としている制作会社・デザイン会社などの企業から、デザイン事務所を構えている個人事業主、フリーランスや副業で活動している個人デザイナーまでと幅広く、規模・形態も様々です。

しかし、この制作者の種別に目を向けるとある特徴が浮かび上がってきました。それは、制作者(依頼先)の種別と価格帯がある程度リンクしているということ、それと相場の最高金額と最低金額の差が20倍以上あるということです。

| 相場レンジ | 制作者種別 | 依頼ルート | 相場・費用感(概算) |

| ①低価格帯 | デザイナー(個人・副業) | クラウドソーシング経由 スキルマーケット経由 | 0.5万円~3万円 |

| ②中価格帯 | デザイン事務所(個人事業主) 中小制作会社 中小デザイン会社 | 依頼ルートA:直接依頼 依頼ルートB:代理店経由 | 依頼ルートA: 3万円~10万円 依頼ルートB: 10万円~20万円 |

| ③高価格帯 | 大手制作会社 大手デザイン会社 | 直接依頼 代理店経由 | 20万円~100万円以上? |

0.5万円から100万円超まで、クラウドソーシング・デザイン事務所・大手制作会社の費用相場比較

そして上の表のように、この非常に差のある価格は、制作者の種別によって大きく3つの価格帯に分類することができます。またそれぞれの価格帯によって、客層(依頼者のカテゴリ)、依頼の方法、ロゴ制作の取り組み方などが大きく異なることも分かりました。

ここからはその違いを、制作状況の実態と共にご紹介していきたいと思います。

①低価格帯(0.5万円~3万円)における制作状況の実態

低価格帯のロゴ制作のほとんどは、クラウドソーシングやスキルマーケットと呼ばれるマッチングサービスを介して行われています。いずれのサービスも、登録している特定のスキルを持った個人と、そのスキルを必要としているクライアントがマッチングし、何らかの仕事が成約すると、その契約金額に応じた手数料がサービス運営者へと支払われる、という仕組みになっています。

これらのサービスを利用するのは、「スキルを安く提供して欲しい発注者」と「安くしかスキルを提供できない受注者」がほとんどです。ロゴ制作のケースでは、起業したてなどの理由で予算があまりなく、できるだけお金をかけずにロゴを作りたいという発注者と、デザイナーとして駆け出しであるなど、自分のデザインスキルに対する自信のなさから低価格でしか請け負えないという受注者という組み合わせが多く見られます。

クラウドソーシングやスキルマーケットが出現するまでは、ロゴ制作は「お金がかかるもの」という認識が一般的でした。なぜなら、名刺、チラシ、パンフレット、ポスター、パッケージなど、広告やビジネスをサポートする各種のグラフィックデザインの中でも、ロゴは特に、以下のような難しい課題をクリアするための高次のスキルや経験が必要とされていたからです。

・様々な使用目的や環境に耐えうるデザインが必要 →ユニバーサルデザインの知識

・強い差別化や唯一性、オリジナリティなどが求められる →高いクリエイティビティ

・「機能性」と「デザイン性」を兼ね備えた意匠制作 →繊細なバランス感覚

そういった理由から、一昔前まではロゴデザインを積極的にやりたがるデザイナー自体あまり多くなく、そのためロゴ制作費・作成料金の相場は高くて当たり前とされており、グラフィックデザインの業界では、「ロゴが出来ればどんな制作物のデザインでもできる」とまで言われるほどだったのです。

しかし、その状況が、クラウドソーシング・スキルマーケットの登場により一変します。発注者側の「クオリティが低くても安く作りたい」というニーズ、そして受注者側の「スキル・経験がなくてもロゴをデザインしたい」というニーズが共に発掘され、それらのマッチングを可能にしたことで、この低価格帯のロゴ制作現場が誕生したのです。このマッチングは、発注者側の課題であった「デザイナー探し」、受注者側の課題であった「集客」を解決するサービスサイトの構築によって爆発的に認知され、広まっていったと考えられています。

◆参考:クラウドソーシングとは

クラウドソーシングとは、不特定多数の人々(クラウド=群衆)に業務やアイデアをインターネット経由で募集・委託する仕組みのことです。従来は企業が外部の専門会社やフリーランスに直接発注していた作業を、オンライン上のプラットフォームを介して広く公募できる点が特徴です。

依頼される内容は、デザインやライティング、プログラミングといった専門性の高い業務から、データ入力や調査などの単純作業まで幅広く、発注者は必要なスキルを持つ人材を柔軟に確保できます。一方、受注者は自分のスキルや時間を活かして、自由に案件を選び収入を得ることが可能です。こうしてクラウドソーシングは、企業にとってはコスト削減や人材確保の手段、個人にとっては新しい働き方の選択肢として広がっています。

なおロゴ作成においては、クラウドソーシングでは大きく「コンペ方式」と「プロジェクト方式」の2種類で受発注が行われるのが一般的です。

・コンぺ方式

発注者が案件を公開し、複数のデザイナーから提案を募り、その中から気に入ったデザインを採用する仕組みです。

【メリット】多数のアイデアが集まるため選択肢が広がり、低コストで採用できる場合が多い。

【デメリット】不採用となるデザインは報酬が支払われないため、受注者側のモチベーションが低下しやすく、結果としてクオリティにばらつきが生じやすい。また、ブランド戦略や背景設計が不足し、表面的な「見た目のロゴ」に終始するケースが多い。

・プロジェクト方式

発注者が条件に合うデザイナーを選び、1対1で契約して進める仕組みです。

【メリット】受発注者間で直接やり取りができるため、企業理念やブランド戦略を反映させやすく、完成度の高いロゴにつながりやすい。

【デメリット】コンペ方式に比べて提案数は限られ、デザイナー選びを誤ると期待外れの結果になるリスクがある。また費用も相対的に高めになる傾向がある。

◆参考:スキルマーケットとは

スキルマーケットとは、 デザインやライティング、動画編集といったスキルをあらかじめ商品化し、利用者がネットショップで商品を選ぶように依頼できる仕組みのことです。ロゴ作成においては「ロゴデザイン〇〇円」「修正回数2回まで」といった形でパッケージ化されており、依頼者は価格や内容が明示された中から自分に合ったサービスを選べる点が特徴です。

この方式の利点は、まず費用と納品内容が明確であるため、初めて依頼する人でも安心して利用できることにあります。あらかじめ作業範囲や納期が定められているため、取引の流れもスムーズで、出品者の評価や実績を参考に比較検討しやすいという利便性もあります。

一方で、あらかじめパッケージ化されていることは同時に制約でもあります。たとえば「1案のみ」「修正は2回まで」といった仕様に縛られるため、細かな要望に柔軟に対応してもらえるとは限りません。また、取引の性質上、依頼者のブランド戦略や企業理念といった背景に深く踏み込むことは難しく、短期的に「形の整ったロゴ」は得られても、長期的にブランドを支えるロゴにまで設計されているとは限りません。特に低価格帯では、既存のテンプレートを流用したような、オリジナリティに乏しいロゴが納品されるケースも少なくありません。

実際にスキルマーケット内の「ロゴ作成」カテゴリでは、出品者は「基本プラン」「スタンダードプラン」「プレミアムプラン」といった形で複数の価格帯を設定し、提案数や修正回数、納品データ形式などを差別化して販売するのが一般的です。購入者側はその中から自分の予算や目的に合ったプランを選び、必要に応じて追加料金で修正回数を増やしたり、名刺やSNS用アイコンへの展開を依頼したりといったオプションを加えることも可能です。つまり、売り手は「パッケージ+オプション」でサービスを設計し、買い手は「スピード・価格・納品物」を基準に選択しているのが実態です。

| サービス名 | サービス種別 | 費用相場 | 制作依頼の方式 |

| ランサーズ | クラウドソーシング | 1万円~3万円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| クラウドワークス | クラウドソーシング | 1万円~3万円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| クラウディア | クラウドソーシング | 1万円~3万円 | コンペ・プロジェクト登録 |

| ココナラ | スキルマーケット | 0.5万円~3万円 | 出店者の中から見つけて依頼 |

| スキマ | スキルマーケット | 0.5万円~3万円 | 出店者の中から見つけて依頼 |

▲低価格帯における代表的なクラウドソーシング・スキルマーケットの相場一覧

②中価格帯(3万円~20万円)における制作状況の実態

中価格帯でロゴ制作を請け負うのは、一定の経験を有する中堅~熟練デザイナーです。彼らは、自身が主宰するデザイン事務所でロゴ制作の業務を受注することもあれば、制作会社やデザイン会社に所属して制作を行うこともあります。また、制作したロゴをコンテストへ応募して賞を獲得したり、一定の実力が認められなければ入会できない協会等に入会したりなど、デザインに精通していなければ判断しづらい「デザイン力」の有無を、客観的に伝える努力も積極的に行っています。

◆参考:デザイン力の有無を客観的に判断できるポイント

・コンテストへの応募による受賞歴

→グッドデザイン賞、日本タイポグラフィ年鑑、Graphic Design in Japan など

・デザイン系の協会への入会

→公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)、日本タイポグラフィ協会 など

・その他、第三者が実力を認めるもの

→教員歴、執筆実績、コンペでの受賞歴 など

また、この価格帯では依頼ルートが大きく2つあります。ひとつはデザイン事務所・制作会社・デザイン会社へ直接依頼し契約するルート、もうひとつはデザイン系の代理店を経由し依頼・契約を行うルートです。どちらに発注した方が良いかは、それぞれにメリット・デメリットがあり一概にこうとは言えませんが、ロゴのデザインクオリティだけで言えば、同じ品質でも、前者の直接依頼の方が安くなることは間違いないでしょう。

◆参考:直接依頼と代理店経由のメリット・デメリット

〇直接依頼の場合

【メリット】

コストの透明性:代理店のマージンが乗らないため、費用対効果が高い。

直接的なコミュニケーション:デザイナーと直接やり取りできるため、意図の共有や修正指示がスムーズ。

スピード感:中間工程が省かれることで、制作進行が早い。

専門性の把握:会社ごとの得意分野や過去実績を直接確認し、最適なパートナーを選べる。

【デメリット】

リスク管理の責任が発注者に集中:契約や品質保証など、トラブル発生時の対応はすべて自社で行う必要がある。

制作範囲の限定:デザイン以外の広告戦略・広報・印刷などは別の業者に個別発注が必要な場合がある。

リソース負担:発注者側がディレクション業務(要件定義・進行管理など)を担う必要がある。

〇代理店を経由して依頼する場合

【メリット】

ワンストップ体制:代理店が制作会社・印刷会社・メディアなどを取りまとめ、全体のディレクションを担ってくれる。

リスクヘッジ:納期・品質・契約などの責任を代理店が管理するため、発注者の負担が軽減される。

付加価値サービス:広告戦略、ブランディング、マーケティング全般の知見を踏まえた総合的な提案を受けられる。

複数ベンダーのコントロール:複数の制作会社を束ねて統一感を持たせる調整を代行してもらえる。

【デメリット】

コストが高くなる:代理店のマージンが上乗せされる分、同じ制作物でも直接発注より割高になる。

情報伝達の遅延リスク:発注者 ⇔ 代理店 ⇔ 制作会社という三層構造になるため、意図が正確に伝わらない可能性がある。

制作会社の選定がブラックボックス化:どの会社が実際に制作しているか不透明なことが多く、実力の確認が難しい。

柔軟性の制約:代理店の体制や進行フローに依存するため、スピードや仕様変更への対応が遅れる場合がある。

ここで、この価格帯の発注者層を見てみると、比較的資金に余裕のある起業者や、自社ロゴのリニューアルおよび新事業のロゴを検討している中小企業が多いようです。これは、しっかりしたデザインクオリティが期待でき、なおかつ依頼方法によっては低価格帯ほどではないが、リーズナブルにロゴを作れることが理由と考えられます。契約リスクをできるだけ軽減したければ代理店経由を、発注者自らが制作者の信頼性をジャッジできる目があれば直接依頼を選ぶ傾向にあるようです。

また、この価格帯における特筆すべき特徴として挙げられるのは「無料提案」「キャンセル料無料」というシステムが存在することです。

| サービス名 | 提案数と料金 | 無料提案・キャンセル料無料 |

| synchlogo (WESTFIELD Design Partners) | 1案:49,800円 2案:59,800円 3案:69,800円 (すべて税別) | あり (1案プランのみ) |

| コクリロゴ (株式会社コクリ) | 3案 38,000円(税込) | あり |

| ホタルロゴ (コネクトデザインオフィス) | ロゴタイプ3案:70,000円 シンボルマーク3案:100,000円 (いずれも税別) | なし |

| ロゴAC (アドアチーブ株式会社) | ロゴマーク2案:60,000円 ロゴタイプ2案:60,000円 (いずれも税別) | あり (ロゴマーク2案のみ) |

| ロゴオンライン (株式会社イースタンインク) | 3案:99,800円(税別) | あり |

▲中価格帯におけるロゴ作成の直接依頼が可能なデザイン事務所・制作会社・デザイン会社一覧

▲中価格帯におけるロゴ作成サービスを行っているデザイン系代理店一覧

③高価格帯(20万円~100万円以上?)における制作状況の実態

この価格帯になると、金額が金額だけに契約リスクを重視するため、代理店経由での依頼ケースが多くなります。また、業務の発注形態も、ブランディングやトータルデザインといった大きなプロジェクト単位で行われ、ロゴはその中の1制作物という扱いになることが多いことから、ロゴ単体で制作発注されることは少ないでしょう(ちなみに本章冒頭で示した相場レンジ早見表では、ロゴ制作のみの金額を示しています)。

◆参考:ロゴ制作が超高額になる理由

ロゴ制作に100万円以上かかるなど、想像以上に高額となるのは、「絵を描く料金」ではなく、ブランドを長期的に機能させるための“設計”と“運用保証”に対するコスト分が大きく上乗せされているからです。大手や専門性の高いデザイン会社が提示する高額案件では、次のような要素が積み重なって費用が跳ね上がります。

1. ブランド戦略と意味づけの設計

単なる見た目だけでなく、企業理念や事業戦略を踏まえた「意味づけ」まで設計する必要があります。競合分析や市場調査、経営者や社員へのヒアリングを行い、ロゴを企業の象徴にふさわしい形に落とし込む作業には多大な工数がかかります。

2. クリエイティブの開発プロセス

複数の方向性を検討し、提案を繰り返しながら精度を高めていくプロセスは、時間も人手も必要です。特にオリジナルのタイポグラフィ設計や細かい調整を伴う場合、制作工数は膨大になります。

3. 運用性能の検証と保証

ロゴは「見るための絵」ではなく、名刺、看板、Webサイト、SNSアイコン、商品パッケージなどあらゆる媒体で「使える」必要があります。小さくしても潰れないか、白黒や単色で表現できるか、印刷やデジタル環境で色が再現できるか──こうした検証と改善は時間がかかり、その分コストが上がります。

4. ガイドラインの整備

作ったロゴを社内外で正しく使ってもらうために、利用ルールをまとめたガイドラインを作成します。レイアウト規定、色や余白のルール、禁止事項などを整備するのは手間のかかる作業で、これも費用の一部です。

5. 知的財産とリスク対策

商標登録を前提とした先行調査や、将来的に他社と衝突しないための検証も不可欠です。大規模な企業では法務チェックやリスクマネジメントを含めて設計するため、この部分でもコストが発生します。

6. プロジェクトマネジメント

大企業や団体案件では、関係者が多く意思決定に時間がかかります。会議や調整、進行管理のためにプロジェクトマネージャーを配置することも多く、その分の人件費が加算されます。

このように、ロゴ制作に100万円以上かかるのは、絵柄そのものの価値ではなく、調査・設計・検証・ガイドライン・法務対応・プロジェクト管理といった「見えにくい工程」が積み重なっているからです。低価格帯・中価格帯のロゴづくりは、上記工程を適宜省略し、依頼者が望む必要な検討のみを行うことで費用を抑えることが可能となっています。

そういった環境・状況により、発注者は大企業が多く、また制作者側も個人が受注することはほぼなくなり、大手の制作会社やデザイン会社が引き受けるケースが中心となるのです。有名ブランドのロゴ、メディアで広告・宣伝が頻繁に行われている商品のロゴなど、普段目にしている著名なロゴのほとんどはこういった環境で作られており、「ネット依頼先を見つけて発注する」といったロゴ制作のやり方とは少しかけ離れた世界での出来事だと考えてよいでしょう。

| 社名・サービス名 | 料金 |

| 株式会社アプリコットデザイン | 通常のロゴ制作のみ 3案:200,000円〜 ブランディング&ロゴ制作 3案:800,000円〜 |

| 株式会社ザ・カンパニー | 250,000円~(提案数記載なし) |

| 株式会社SEESAW | 3案:700,000円~ |

▲高価格帯におけるロゴ作成を行っている制作会社・デザイン会社

※高価格帯に属する制作会社・デザイン会社は、制作費を公開していることが少なく、見積もりベースとなっていることが多い。そのため、100万円以上かかるケースもあると言われているが、正確な詳細は不明である。

2.低価格でも高品質のロゴは作成可能か?

前章でご紹介した通り、ロゴ作成には数千円から数百万円まで、幅広い料金帯に数多くのサービスがあります。しかし依頼者にとっては選択肢が豊富である反面、どこに制作を依頼すればよいか迷ってしまうのではないかと思います。

その際の判断軸になるのは、やはり対価として提供されるロゴの品質です。ロゴデザインに限らず、どんなサービスでも品質は価格に比例するものですが、依頼者としては、「できるだけ安く、でも品質も妥協したくない」というのが本音ではないでしょうか。

しかしロゴにおいては、「安価でも良いロゴが作成できた」という例が散見されます。

インターネットで検索すると、そのような事例が多く公開されているのも事実です。

そこでこの章では、最もコスパよく作られたロゴとして最も知られているナイキのロゴ作成エピソードを例に、本当に低価格でも高品質のロゴができるかどうかについて探っていきたいと思います。

ナイキのロゴが安く作成依頼された経緯

ナイキのスウッシュロゴは、1971年にわずか35ドルという低価格で制作されました。依頼先はプロのデザイン会社ではなく、ポートランド州立大学でグラフィックデザインを学んでいた大学生、キャロライン・デビッドソン。当時のナイキ(当時はブルーリボンスポーツ)は、日本メーカーの代理店から独自ブランドへの転換を模索していた時期で、資金的に余裕がなく、広告やブランド戦略に十分な予算を割ける状況ではありませんでした。

「新しいシューズに付けるマークが必要だ」という実務的な要請から、創業者フィル・ナイトは、知り合いの学生デザイナーに急ぎで制作を依頼します。結果として、デビッドソンが提示した複数案のうちから選ばれたのが、現在のスウッシュだったのです。

そして、実はその選定は決して前向きなものではなく、ナイキの公式ページには「黒歴史」として以下のように記述されています。

デビッドソンは、さまざまなバージョンのロゴを携えてプレゼンに向かった。歴史が生まれることになるプレゼン会場は、なんの変哲もないオレゴン州の小さな会議室だ。提案の中には、ただの丸か穴のように見えるシンプルな図案も含まれていた。4つの候補が次々に却下され、残ったスウッシュが渋々ロゴに採用された。決定時にナイトが発した言葉は、今でもNikeの黒歴史として語り継がれている。

「すごく気に入ったとは言えないけど、いずれ愛着が湧いてくるかもね」

フィル・ナイト

このマークは即席で「ストライプ」と名付けられ、メキシコのグアダラハラにあるシューズ工場へ送られた。ちなみに、デビッドソンは今でもスウッシュのことをストライプと呼んでいる。期限に間に合わせることが最優先だったため、ミーティング後にロゴの微調整もなかった。シューズの生産にはこれで十分だろうと、手描きスケッチのロゴを送付したのだ。

引用:https://www.nike.com/jp/a/never-done-leaving-a-mark-swoosh

この「黒歴史」とされた後の、ナイキのロゴのブランド価値向上については説明する必要はないでしょう。またこのエピソードより、ナイキのロゴは当初から「高品質のロゴ」だった訳ではなく、その後ロゴを取り巻く状況によって「品質の良いロゴへと成長していった」ことが分かるかと思います。

【ナイキのロゴ事例から分かること】

・ロゴの品質は、最初から良し悪しが判断できるものではない

・形やデザインが美しい=高品質なロゴではない

・消費者・ユーザーから愛される存在になったロゴが「良いロゴ」となる

良いロゴになるかどうかは、ロゴ作成にかかる費用とは無関係か?

このナイキの事例を見て、「安く作っても、時間をかければ良いロゴになるのではないか」と考える方も少なくないと思います。しかし、結論から言えばそうではありません。ロゴは、「作成費用をかければかけるほど、良いロゴになる可能性が高まる」のです。

ナイキのスウッシュが世界的に愛されるロゴに成長したのは、偶然が重なった結果と見るべきでしょう。創業者フィル・ナイト自身が「気に入ったとは言えないが、いずれ愛着が湧くかもしれない」と語っていたように、当初から高品質と評価されていたわけではありません。その後の膨大なマーケティング投資や製品戦略がロゴを押し上げたのであって、最初から“名作”として設計されていたわけではないのです。

それは、ロゴの品質が単に「見た目の美しさ」で決まるのではなく、ブランドの将来にどう貢献できるかという設計や検証の積み重ねによって決まるからです。ナイキのケースは、ブランディング設計を一切見越さず、即席で生まれたにもかかわらず、奇跡的に後の成長に噛み合った極めて稀な事例にすぎません。

一方、通常のロゴ制作では、この「偶然」に頼ることはできません。ブランドにとって長く使える旗印をつくるには、多くの工程が必要です。たとえば、

・競合や市場を調査し、差別化できる条件を見極めること

・企業理念や事業戦略と整合するコンセプトを設計すること

・複数案を比較検討し、ステークホルダーの意見を反映すること

・名刺、Web、看板、SNSなどあらゆる媒体で視認性を検証すること

・商標調査を行い、権利リスクを回避すること

・aiデータやガイドラインを整備し、長期的な運用を支えること

これらの工程を省略すれば、確かに制作費は安く済みます。ナイキもそうして35ドルという低価格の制作費用を実現したのではないかと考えられます。しかしその分、ロゴがブランド価値を十分に支えられず、短期間で作り直しを迫られるリスクも高まります。

つまり、ロゴ制作費に投資することは「デザインそのもの」に支払うのではなく、「ブランドの将来に貢献できるロゴを担保するためのプロセス」に支払っているということです。ナイキのような偶発的成功は再現性がなく、むしろ大半の企業にとっては、しっかりと費用と時間をかけることで“良いロゴになる可能性”を高めることが、最も合理的な選択だと言えるでしょう。

3.「費用対効果」でロゴの価値を見極めよう

2章では「低コストで作られたにもかかわらず成功したロゴ例」として、ナイキのロゴを紹介しました。しかしあのエピソードは、多額の広告投資と戦略的なブランド構築が後から加わったことで成立した“偶然”と“例外”が重なった結果であり、決して「低価格でも良いロゴは作れる」このとの証明ではないのです。

とはいえ、「ではロゴ作成の費用はどれくらいが適正なのか?」「その判断基準は何か?」という問いは残ります。実際、見積金額だけを見ても、高いのか安いのか判断できない、というのが多くの依頼者の本音ではないでしょうか。

その答えを見極める方法が、ひとつだけあります。

それは、「費用対効果で考える」という視点 です。

ロゴを作る理由は企業・ブランドによって異なります。「信頼感を持たせたい」「覚えられたい」「社員の士気を上げたい」など、複数の目的が同時に存在するケースも珍しくありません。

そして、その目的にどれだけ応えられたかによって、同じ制作費でも「高い」と感じるか「安い」と感じるかが変わります。つまりロゴの価格は、出来上がった見た目そのものではなく、ブランドにどれだけ貢献したか──その費用対効果で評価されるべきものなのです。

本章では、この「費用対効果」という視点からロゴの価値をどのように見極めるべきか──

その判断軸と考え方について掘り下げていきたいと思います。

ロゴ作成における「費用対効果」とは何か?

ロゴ以外のデザイン・制作物は、完成したその時の見た目の良さ、すなわち「瞬間的な価値」を重視する傾向があるのに対し、ロゴには、ブランドへの貢献という長期的に効果をもたらす「持続的な価値」が重要視されるという特徴があります。つまり、作ってもすぐに結果が出る類のデザインではないため、ロゴ作成はある種の「投資」だと考えるべきなのです。

そしてその投資の結果としてロゴがもたらす効果は、数値など目に見えるものではなく、非常に測りにくいものです。しかし、効果の種類についてははっきりしており、大きく次の4つに分類することができます。

①認知効果:ロゴが“覚えられやすい”理由と、広告費削減につながる仕組み

ロゴには、企業やサービスの存在を人々の記憶に刻み込む「視覚的な記号」としての役割があります。

人は言葉よりも形を記憶しやすいため、ブランド名を覚えていなくても、ロゴを見れば「どこかで見たことがある」と直感的に思い出せることがあります。この「思い出してもらいやすくする」働きを、ここでは認知効果と呼びます。

そしてこの認知効果は、一度適切に設計されたロゴがあれば、日常のあらゆる接点で自動的に蓄積されていくという特性を持っています。名刺、Webサイト、SNSアイコン、店舗サイン、商品パッケージなど、ロゴは能動的に宣伝しなくても、接触するほどに記憶の層を積み重ねていきます。言い換えるなら、ロゴは“広告しない場面でもブランドを宣伝し続ける装置”として働くのです。

一方、この認知効果をロゴ以外の方法で得ようとすると、費用は一気に跳ね上がります。初めての顧客に「覚えてもらう」ためには、テレビCM・交通広告・SNS広告・イベントなど、継続的な出稿が必要となり、認知を買い取るための広告費は、企業の負担として重くのしかかります。

しかしロゴであれば、一度設計してしまえば長期的に使い続けることができ、覚えてもらうためのコストを圧倒的に低く抑えることができます。つまりロゴは、広告費の一部を肩代わりしてくれる資産だと言えるでしょう。

実際の例として、2022年に「東急ハンズ」が「ハンズ」へと屋号を変更し、ロゴを刷新した際には、ロゴの変更そのものがニュースとしてメディアに取り上げられ、SNSでも自然に話題化しました。追加の広告出稿を増やすことなく、ロゴをきっかけにブランドが再認知されていった形です。

つまり、ロゴは「覚えてもらうための費用対効果が高い投資」であり、企業の認知を長期的に支え続ける資産となるのです。

②信頼・安心感:ロゴは「疑われない状態」をつくり、機会損失を防ぐ

ロゴは、企業やサービスに対して「この会社は信用できるか」を判断する最初の視覚情報になります。

人は中身を理解するより先に、見た目から印象を形成するため、ロゴが整っていないだけで「怪しい」「不安」「品質が低そう」と判断されてしまうことがあります。ここで重要なのは、ロゴは「良く見せるための装飾」ではなく、疑われない状態をつくるための“前提条件”だという点です。

どれだけ中身が良くても、入口が弱ければ「比較検討の土俵」に乗る前に外されてしまいます。

問い合わせが来ない、商談に進めない、採用応募が集まらない──

ここで起きているのは、評価が低いのではなく、評価の機会が与えられていないという「機会損失」です。

この「疑われない状態」をロゴ以外で補おうとすると、途端にコストは跳ね上がります。実績を積み上げるには年単位の時間がかかり、口コミや紹介に頼るなら人間関係の維持が必要です。PR・認証取得・店舗内装などで信頼を担保する手段もありますが、どれもコストや運用負担が大きいものです。ロゴを整えずに信頼を得るほど、費用も時間も増えていくという構造はここにあります。

一方で、ロゴは一度設計すれば、名刺・Webサイト・SNS・看板など、あらゆる接点で常に同じ「信頼の入口」を提供できます。つまりロゴは、「中身を見てもらうための機会」を損なわないための、最も費用対効果の高い手段なのです。

この「機会損失を防ぐ」という観点では、フリマアプリ「メルカリ」は分かりやすい例です。個人間取引には「だまされるかもしれない」という不安が前提にありますが、メルカリは、親しみやすく明るいロゴやUI設計を通じて、「ここなら取引しても大丈夫そうだ」という心理的な安心感を最初の段階で提供しました。この「入口の安心」があったからこそ、ユーザーはアプリを使うという“行動”に踏み出すことができ、不安によって起こるはずだった機会損失を最小化したと言えるでしょう。

ロゴは、価値を伝える前に「まず見てもらうための条件」を整えるものです。入口が整っていなければ、中身は評価されません。だからこそ、信頼はロゴから始まるのです。

③差別化・競争優位性:ロゴは「アイデンティティ」を可視化し、選ばれる理由をつくる

ロゴは、同じ市場において「なぜそのブランドを選ぶのか」という理由をつくります。商品やサービスの機能、価格、提供体制が横並びになってくると、最終的に比較されるのはその会社が何を大切にしているかという根幹の部分です。それは、ブランドの理念・思想・哲学などと呼ばれるものですが、総じて「アイデンティティ」と言い換えても差し支えないと思います。

ユーザーは、合理的な比較だけで商品を選ぶわけではありません。「自分はどちらに共感できるか」「どの価値観に近いか」という判断が働きます。そのためロゴは、企業が大切にしている価値観を最も圧縮して示す記号として、共感の入口をつくる役割を担います。

もし、この「アイデンティティ」をロゴ以外で伝えようとすると、広告やPR、ストーリーブランディング、店舗設計、UI/UXなど、膨大な費用と時間が必要になります。つまり、アイデンティティの共有は本来重いコストがかかる行為なのです。

一方でロゴは、それを視覚だけで瞬時に提示することができる唯一の装置です。だからこそ、差別化が困難な市場でこそ、ロゴは競争優位性に直結します。

この点が顕著に現れているのが、三井不動産のロゴ刷新です。

不動産ディベロッパー業界は、商品(建物)・価格・実績・規模が横並びになりやすく、また多くの大手企業は親会社(財閥・電鉄系)のロゴをそのまま使用したり、自社独自の思想が見えにくい「イニシャル型ロゴ」に留まっています。

その中で三井不動産は、「人と社会と未来を、持続的に結び続ける」という理念を再定義した上で、その思想 ロゴそのものに込めて再設計しました。このロゴは、単なる見た目の変更ではなく、“私たちは何を優先し、どこへ向かう企業なのか” を示すシンボルとして機能しています。

つまり、ロゴは「競合と比較されるための印象づくり」ではなく、比較されない“自分の土俵”をつくるための象徴なのです。

④内部浸透・モチベーション:ロゴは「同じ組織に属している」という共通の拠りどころになる

ロゴは対外的にブランドを示す記号であると同時に、同じ組織に所属する人同士をつなぐ“印”のような役割も持っています。たとえば、家に「家紋」があるように、学校に「校章」があるように、ロゴは 「自分たちは同じグループに属している」ということを、言葉を使わずに共有するためのシンボルです。

人は、仕事をしていく中で、「自分ひとりで動いているのではなく、誰かと一緒に進んでいる」と感じられると、自然に安心し、前向きに行動できます。ロゴは、そのための共通の拠りどころになるのです。

ロゴが整っていると、次のような状態が生まれます。

- 名刺を渡すとき、少し誇らしい

- SNS やサイトに載せても「見せられるもの」だと思える

- お客様や採用候補者に説明するときに迷わない

これは特別な熱量や精神論ではなく、「共有できる形がある」というだけで生まれる、ごく自然な士気の高さです。

逆に、ロゴが曖昧だったり、個々人の解釈に委ねられていたりすると、同じ組織内であっても、「自分は何を背負って働いているのか」が曖昧になります。その結果、判断や行動にバラつきが生まれ、内部に一体感が生まれにくくなることに繋がるかもしれません。

もちろん、理念浸透・文化形成を研修や制度だけで進めることもできますが、それらは運用コストが高く、継続が必要です。ロゴは、それらを目に見える形で常に思い出せるようにしてくれる“最短の手段”だといえるでしょう。

ロゴは、仲間であることを確認できる「印」です。家紋や校章がそうであるように、ロゴは、特別に意識しなくても、日々の行動に自然と一体感をつくります。

全ての効果を期待するからロゴ作成の費用は高くなる

ロゴ作成がもたらす効果を、4つに分類して説明いたしましたが、ロゴを作ればこれらの効果がすべて得られる、という訳ではありません。それぞれの効果がきちんと発揮されるよう、適切なプロセスを経てデザインしていくことが重要です。そのためには、求める効果ひとつひとつに対して、調査・コンセプト設計・各方面からの意見聴取など、求める効果ごとに行うべきことを定め、丁寧に積み上げていく必要があります。

たとえば「認知効果」を狙うなら、まず市場調査やターゲット分析を行い、どのような形や色が人の記憶に残りやすいかを検証しなければなりません。「信頼・安心感」を重視するなら、企業理念や事業内容との整合性を保ち、視覚的に誠実さを伝えるトーン設計が求められるでしょう。「差別化・競争優位性」を生み出すには、競合ロゴの徹底的な比較分析を行い、自社らしさを抽出するクリエイティブな検討が必要です。そして「内部浸透・モチベーション」まで視野に入れる場合は、社内ヒアリングやブランドガイドライン整備といった、運用面の設計も必要になります。

こうした工程をすべて丁寧に踏むほど、関わる人員や検証回数は増え、当然ながら制作費用は高くなっていきます。しかしそれは「デザイン料金が高い」というよりも、「多面的な効果を確実に得るための投資額」が上乗せされているということです。

つまり、ロゴ作成の費用が高額になる理由は、単に時間や工数がかかるからではなく、複数の効果を一つのデザインに統合し、長期的に機能するロゴとして設計するためだと考えられます。

どの効果をどこまで求めるか──その判断こそが、依頼者にとっての「適正価格」を決める分岐点になるのです。

必要な効果を絞り込むことが、適正価格によるロゴ作成の近道

ロゴを作成する際、多くの依頼者が「どうせ作るなら、すべてを満たしたい」と考えがちです。認知、信頼、差別化、内部浸透──これら4つの効果をすべて最大限に引き出そうとすれば、当然ながらその分プロセスが増え、費用も膨らみます。

しかし、すべての企業にそれら4つの効果が同じ比重で必要なわけではありません。たとえば、創業初期のスタートアップに最も重要なのは「認知効果」かもしれませんし、老舗企業であれば「信頼・安心感の維持」の方が優先されるでしょう。また、採用活動を強化したい会社なら、「内部浸透」や「理念共有」のためのロゴが最も費用対効果を発揮します。

つまり、ロゴ作成において大切なのは、“どの効果を最優先で得たいのか”を明確にすることです。この判断があいまいなまま依頼してしまうと、デザイナー側も狙いを定めきれず、結果的に「何を目的に作ったロゴなのか」が曖昧なまま高額な費用だけがかかってしまいます。

逆に、目的を明確にし、得たい効果を絞り込めば、ロゴ作成は驚くほど効率的になります。調査や検証の範囲が明確になり、必要な工程に絞った合理的な設計が可能になるからです。デザインとは、闇雲に手を加えることではなく、求める価値に最短でたどり着く設計行為なのです。

「適正な価格」とは「適正な価値」なのです。

過剰な価値は不要なので、その見極めをすることが、コスパよくロゴを作る秘訣だと言えるでしょう。

4.「ロゴは高価なもの」だと錯覚する理由

ロゴ制作の費用や相場について、ここまでさまざまな角度から整理してきました。

ロゴ作成における適正価格とは何か、その判断軸とは何か──少しずつイメージが掴めてきた方も多いのではないでしょうか。

しかしまだ注目していない点があります。それは、多くの人がロゴ依頼を検討する際に抱く、「ロゴってなんとなく高いものだよね」という漠然とした共通感覚です。これは、これまで説明してきた合理的な理解とはまったく別の場所に存在しており、ロゴ作成を求める依頼者の持つ“無意識の前提”です。

たとえば、なぜロゴだけが名刺より、Webサイトより、商品パッケージより、「特別扱い」されているのでしょうか。なぜ“ロゴだけは失敗してはいけない”と、必要以上に慎重になってしまうのでしょうか。

そして──なぜロゴに限って、「高額であることがむしろ当然」と感じてしまう場面があるのでしょうか。

実は、「ロゴは高いもの」と感じる背景には、単なる金額の問題ではなく、以下のような“ロゴそのものに貼り付いている文化的・心理的イメージ”が影響しているのです。

①芸術性:ロゴを絵画や彫刻と同様な「アート作品的なもの」だと捉えてしまう

②独創性:ロゴは「唯一無二のオリジナル」であるべきものと考えてしまう

③不変性:ロゴは「一度作ったらそのデザインは二度と変更しないもの」だと思ってしまう

これらのイメージは個別に生まれたものではなく、歴史・商標制度・広告文化・ブランド神話といった背景が積み重なった結果、いつの間にか私たちの無意識に“前提条件”として刷り込まれてしまいました。つまり私たちは、ロゴが高額である理由を、理由ではなく“常識”として受け入れてしまっているのです。

では、なぜロゴにはこのような思い込みが存在し、無意識に「芸術性」「独創性」「不変性」を求めてしまうのでしょうか?

この章ではその理由を、ロゴが生まれてきた背景や社会での役割、心理的メカニズムなどから紐解いていくことで、「ロゴは高価なもの」という「錯覚」を解消していきたいと思います。

「ロゴ=作品」という誤解──芸術性が価格の錯覚を生む

ロゴは、絵画や彫刻と同じように「デザイナーの感性によって生み出される創作物」であるというイメージを持たれやすい領域です。そのため、多くの人がロゴ制作を「作品づくり」と捉え、クリエイターの“才能”や“センス”が価格に直結するものだと思い込んでいます。この感覚は、デザインに触れてきた経験が少ない人ほど強く、発注者の中で無意識の前提となっていることが少なくありません。

この誤解の背景には、人間が「形の美しさ」に特別な価値を感じるという心理があります。歴史を振り返ると、美しい記号や象徴は、常に権力・宗教・国家・文化と強く結びついていました。教会建築の紋章、王家の紋章、宗教的シンボル──それらは、政治や信仰体系を支える“特別な美”として扱われ、ただの図形ではなく「意味の宿った作品」でした。

そして現代においても、この認知構造は消えていません。Apple、Mercedes-Benz、Louis Vuitton──これらのロゴを私たちが「美しい」と感じるとき、その背景にはブランドの文化やストーリーが紐づいており、もはや単なる図形ではなく、“作品として語るに値するもの”として認識しています。

そのためロゴは、他の制作物(チラシ・名刺・広告・Webバナーなど)とは異なり、「美しさそのものへの価値」が発生しやすいデザイン領域と言えます。そして、この“作品視点”が、ロゴは高価であって当然という感覚を生み出しているのです。

しかし、実際のロゴデザインは絵画や彫刻とは異なり、完成形の美しさだけで評価されるものではありません。ロゴはユーザーに覚えられやすいか、信頼を損なわないか、用途に応じて再現性が担保されているかなど、2章で述べたようなつまり、機能性と実用性が求められる“設計物”なのです。

にもかかわらず、依頼者側の多くは「ロゴ=作品」という先入観を手放せず、「なんとなく高そう」

「値段の根拠がわからない」「クリエイティブの価値は見えにくい」という先入観を持ってしまいます。

ロゴを作る際はまず、“ロゴはアート作品ではない”という視点を取り戻すことが重要です。ロゴの価格が感覚的に「高い」と感じられる理由のひとつは──私たち自身が、ロゴを無意識に「芸術作品」として扱ってしまっていることが原因なのです。

「独創性=価値」という思い込み──“唯一無二でなければ意味がない”という呪縛

ロゴは「唯一無二でなければならない」という価値観も、多くの人が無意識に抱えている前提のひとつです。依頼する側はもちろん、デザイナー自身も例外ではありません。どこかで、「他社に似ているロゴは恥ずかしい」「見た瞬間に“これしかない”と感じさせるオリジナルであるべきだ」と考えてしまう。それは、ロゴが“作品”として扱われてきた歴史だけでなく、現代社会に特有の競争構造が影響しています。

特にこの価値観を強くしたのは、工業化と大量消費社会の到来です。

大量生産された製品が市場に溢れ、ブランド間の差が外観・性能・価格だけでは判別しづらくなった時代、人々は「違い」を見つけるための視覚的シンボルとしてロゴに強く依存するようになりました。つまりロゴは単なる識別記号を超え、「存在を差別化する最後の砦」として機能し始めたのです。

さらに、現代ではSNSやネット文化がこの独創性信仰を増幅しています。

ロゴが発表されれば、誰かが比較画像を作り、類似例が並べられ、「パクリかどうか」が即座に論じられる。ロゴが完成する前から、依頼者もデザイナーも、「似てはいけない」「唯一性を保証しなければならない」という過度な圧力に晒されてしまう状況が存在します。

しかしこの独創性の追求は、単に「良いロゴかどうか」の問題に留まらず、商標登録や知的財産権との結びつきによって、ロゴは「作品」から「権利価値」を伴うものへと変化しました。他者と似ていれば拒絶されるリスクがあり、審査や検証を確実にクリアするためには、比較検証・法的チェック・文脈分析など、多層のプロセスが必要になります。そこで初めて「模倣ではないか」「偶然似てしまったのではないか」「法律上守れるか」を判断することが可能になります。

このように、ロゴに独創性が求められる背景には、文化的な美意識だけでなく、社会構造・市場競争・法制度が複雑に絡んでいます。そして、この価値観もまた、多くの場合本人が意識しないまま前提として受け入れているものなのです。

「ロゴは唯一無二であるべきもので、似ているロゴは劣っている」

全くの間違いではないが、現代における考え方は極端すぎる一面があり、その多くは“思い込み”であると言えます。そしてその思い込みが強すぎるがゆえに、「唯一無二のロゴを作り出すには、膨大な労力がかかる。よってロゴは高額なものである。」という風潮が生まれてしまったものだと考えられるのです。

ロゴは「世界にひとつでなければ価値がない」わけではありません。

その価値観そのものが、“ロゴを高価に見せている最大の錯覚”なのです。

「変えてはいけない」という前提──ロゴにまとわりつく“永久不変”の幻想

ロゴには「一度作ったら簡単に変えてはいけない」という空気があります。依頼者側もデザイナー側も、多かれ少なかれその前提を共有しており、ロゴを刷新したり、再設計したりすることに強い躊躇が生まれることがあります。この価値観の背景には、ロゴが単なる視覚要素としてではなく、「歴史・理念・ストーリー」を背負う象徴として扱われてきたことが強く関係しています。

とりわけ企業ロゴの場合、その根底には「創業時の意思」が刻まれています。立ち上げメンバーが描いた理想、会社が目指す方向性、顧客への思い──それらがロゴの由来として語られ、「原点」として扱われていく。だからこそ、ロゴは単なるデザインではなく、過去と現在をつなぐ“証拠”として認識され、ロゴを「変えにくいもの」へと変えていくのです。

さらに、公共交通、家電、食品、金融など、生活に密着した業界のロゴほど、「変わらないこと」が安心材料として働くことにも言及しておきましょう。変化が激しい時代だからこそ、ロゴが同じであることで、「このサービスは変わらずここにある」という無言のメッセージが成立する。つまりロゴは、ときに ブランドの信用歴そのもの として機能してしまうのです。

しかし、この「変えてはいけない」という価値観は、必ずしも合理的ではありません。本来ロゴは、社会・顧客・事業の変化に合わせ、更新されるべき機能物です。それにもかかわらず、人々がロゴを極端に「不変のもの」と扱ってしまうのは、次のような心理が働くからです。

ロゴが変わる = “ブランドが変わってしまう”という不安感

その結果、ロゴ刷新は慎重に慎重を重ねる案件となり、関係部署やステークホルダー調整、ブランドアセスメント、社内合意形成、心理的受容の設計といった工程が積み上がります。そこには、「変えるためのデザイン」ではなく、「変えても拒絶されないための設計」が必要となり、作業は複雑化し、費用が膨らむのです。

つまり、「ロゴは変えてはいけないもの」という思い込みは、「ロゴ制作=高度で慎重な特別作業」というイメージを生み出し、「ロゴは高価なもの」という認識へとつながっているのです。

結論として、ロゴの不変性信仰は、歴史・文化・心理・組織構造が積み重なった“無意識の前提”であり、この前提がロゴを必要以上に神聖化し、価格感覚を曖昧にしてきたと言えるでしょう。

「芸術性」「独創性」「不変性」は“前提”ではなく“設計方針”である

ここまで見てきたように、ロゴが「高価なもの」と認識されてしまう背景には、芸術性・独創性・不変性といった価値観が、無意識の前提としてロゴに貼り付いてしまっていることがあります。しかし、これらはロゴに必ず備わっていなければならない絶対条件ではありません。むしろ本来は、目的や状況に応じて選択すべき“設計方針”にすぎません。

たとえば、創業直後で認知拡大が最優先であれば、「唯一無二の芸術性」を求めるよりも、「わかりやすく覚えられる形」であることが価値になります。逆に、長年築いたブランドを刷新する場合や、強い理念を世界観として可視化したいフェーズなら、独創性を練り込むことが強い意味を持つようにます。つまり、ロゴにどこまで“思想”や“個性”を織り込むかは、企業(またはブランド)が置かれている状況によって変わるべきものです。

それにもかかわらず、多くの依頼者がロゴ制作を依頼する段階で、無意識に「芸術点を競う勝負」だと思い込んでしまいます。そこに過剰な期待や理想が混じり、「もっと洗練されるはず」「もっと唯一無二であるべき」という要求が生まれ、結果として工程が膨張し、費用が跳ね上がっていく──。この構造こそ、ロゴの価格が“理由なく高く見える”正体のひとつなのです。

重要なのは、ロゴ制作において「何を優先するか」を自覚的に決めることです。

芸術性が必要なロゴもあれば、シンプルで凡庸に見えても圧倒的に機能するロゴもあります。独創性が求められるタイミングもあれば、むしろ“定番の系統”を踏襲した方が信頼につながるケースもあります。変わらないことが価値になるブランドもあれば、時代や戦略と共に変化することで強さを保つブランドもあります。

つまり、ロゴ制作における「価値の基準」は、普遍的なものではなく、ブランドが向かう方向と、それを支えるべき目的によって可変であるべきものなのです。

こう考えると、「ロゴは高くて当然」という誤解は、ロゴが本来“自由にカスタマイズできる設計物”であるにもかかわらず、「全部盛りが正解」という錯覚から生じていると分かります。

重要なのは、ロゴを作品として捉えるのではなく、 目的を実行するためのツールとして、必要な要素だけを選ぶことなのです。

5.ロゴを使う場面から最適な相場帯を判断する

ここまで、ロゴ制作における価格差の理由や依頼方法ごとの特徴、さらには同じ価格帯でも仕上がりに差が生まれる背景について解説してきましたが、ある程度ロゴ制作の市場構造や実態が見えてきたのではないでしょうか。

そして、このコラムの読者が次に浮かぶ疑問はおそらくこうではないかと思います。

「では、自分の場合はいくらを想定すべきなのか?」

ロゴ制作費には、ひとつの正解となる金額はありません。しかし、判断基準はあります。

その基準とは、「ロゴをどこで、どのくらい使うのか」という視点です。

ロゴは見た目だけで料金が決まるのではなく、使用シーン(用途)に応じて求められる役割・検証工程・耐久性が変わるため、必要となる「設計量」を想定して制作費・デザイン料金が設定されています。つまりロゴ制作とは、単に「デザインを買う」のではなく、「運用前提の設計を買う行為」なのです。

そしてロゴの成熟段階は、大きく「点 → 軸 → 面」というフェーズで整理できます。

どこか一箇所で成立すれば良いロゴは点。複数の場面で基準として機能するロゴは軸。そしてその軸を起点に、ブランド全体へ展開できるロゴは面。実はロゴ制作の価格帯は、この成長段階とほぼ一致するのです。

この章では、ロゴが使われる場面を軸に、どの価格帯がどんな用途に対応できるのか整理していきます。読み進めるうちに自然と、あなたのロゴが「点で良いのか」「軸が必要なのか」「面まで見据えるべきなのか」が見えてくるはずです。

まずは「ロゴを使う場面」を整理する

ロゴの価格帯を判断するうえで、最初に整理すべきことは「どこで使うのか」という問いです。ここを曖昧にしたまま見積もりを比較しても、不要なほど高いロゴを買ってしまったり、逆に運用段階で破綻し、結局作り直しになるケースが少なくありません。

ロゴは発想やイメージから選ぶものではなく、実際の使用シーン(現場)から逆算して決めるべきものです。例えば、SNSのアイコンとしてだけ使うロゴと、Webサイト・広告・看板・採用・展示会・営業資料といった複数媒体で使われるロゴとでは、求められる再現性・視認性・一貫性が全く異なります。

つまり価格の差は、美しいロゴを作る力量だけで決まる訳ではないということです。

ロゴが対応すべき使用場面の“広さと深さ”が変わることで、必要となる設計量が増える。その結果として価格帯が変動する——それがロゴ制作市場の構造と考えられます。

ここからは、ロゴの使用シーンの広がりを基準に、「点・軸・面」という視点で、それぞれの価格帯が対応できる領域を整理していきます。

低価格帯に向いているのは「点のロゴ」──単一シーンの課題を解決したい場合

低価格帯のロゴ制作が向いているのは、ロゴの使い道が限定され、ひとつの用途だけ成立すれば十分な場合です。つまり「この場面に対応できれば困らない」という、点で成立するロゴと言えます。

例えば、

・SNSアイコンに統一感を持たせたい

・名刺や請求書にロゴを載せて体裁を整えたい

・期間限定イベント用のロゴが必要

・あるコミュニティや特定ユーザーだけが見る用途で十分 など

といったケースが該当します。

このフェーズでは、ロゴはブランド戦略の中心ではなく、“必要だから用意するもの”に近い位置づけになります。

また依頼方法としては、1章でもご紹介した通り、クラウドソーシングやスキルマーケットを経由することが一般的です。そのため契約金額の一部がサービス手数料として差し引かれることから、制作者が調査・検証・設計に割ける時間にはどうしても制限が出てくることになります。

したがって、この価格帯で成立しやすい条件は非常にシンプルです。

・ロゴの使用場面が限られていること

・求める役割がひとつであること

また企業フェーズとしては、起業直後や事業アイデア検証段階(PoC段階)にフィットします。

まだブランドの方向性や事業領域が変動しやすい時期であり、ロゴを「整えるもの」として扱う段階です。

中価格帯に向いているのは「軸になるロゴ」──複数の場面で使う前提の場合

中価格帯は、ロゴが単発の用途を超え、複数の媒体・複数の相手・複数の場面でもブレずに使える状態が求められる段階です。低価格帯が「点」だとすれば、この価格帯のロゴは「軸」。どこで表示されても同じ意味を持ち、ブランドの基準として機能するロゴだと言えるでしょう。

事業が進むにつれ、ロゴが使用される場面は自然に広がっていきます。最初はSNSのプロフィール画像や名刺、封筒、請求書といった小さな接点から始まり、それがWebサイトのメインビジュアル、提案資料、営業ツール、採用パンフレット、会社説明会資料、広告バナー、さらには展示会ブースへと用途が増えていきます。

すると、ロゴは「見る人」「使う場所」「媒体形式」が異なる状況でも、同じ意味を持って機能しなければなりません。この段階では、単なるデザインの見た目ではなく、媒体を横断して破綻しないための設計思想が必要になります。

例えば、SNSでは小さく表示されても識別できるかどうか、印刷物で再現した際に線幅や余白が潰れないか、あるいはプレゼン資料でロゴが文章と干渉しないか、といった課題が生まれます。さらに採用や広報に展開したとき、ロゴが企業らしさを視覚的に表現できているかどうかも重要な判断基準となります。

これらはすべて、ロゴをどこで使うのかを考えたときに生まれる、極めて現実的な設計上の課題です。

そのため、中価格帯のロゴ制作では、こうした課題に対応するための工程が発生します。ターゲットや利用シーンの整理、類似・競合企業との比較、ブランドの方向性や性格の言語化、媒体ごとの試作・検証、運用ガイドラインや使用ルールの設計といった工程が含まれ、ロゴは単なる見た目の要素ではなく、どこで使っても同じブランドとして成立する存在になる「一貫性」という軸が求められるようになるのです。

企業フェーズに置き換えるなら、この価格帯が最もフィットするのは、事業が形になり始め、顧客や採用候補者などの接触者が増え、「ロゴを持っている会社」から「ロゴを使う会社」へ移行するタイミングです。言い換えると、ロゴが必要だから作る段階を終え、ロゴを頼りに事業を進める段階に入った企業が選ぶ価格帯ということになるでしょう。

まとめると、中価格帯は、

・ロゴを複数の場面で使う予定がある場合

・媒体や用途ごとに求められる条件が異なると感じ始めている場合

・どこで使って成立する「一貫性」が必要だと考える場合

に向いている価格帯であると言えるでしょう。

高価格帯に向いているのは「面へ展開できるロゴ」──未来の用途にも耐えられる場合

高価格帯は、ロゴを軸として育て、その軸からブランド全体へ展開できるロゴが必要な段階です。

つまり、「点」でも「軸」でもなく、企業の世界観全体へ拡張していく“面のロゴ”です。つまり、目の前の状況に合わせて作るロゴではなく、未来を含めた全方位で破綻しない設計を持つロゴと言えるでしょう。

企業が成長するほど、ロゴが使われる場面は増え、扱う媒体や接点の種類も多様化していきます。SNSやWebサイト、広告、動画、展示会、社内資料、採用サイトといった一般的な活用に加えて、海外展開が視野に入る場合には、文化や言語の違いによる視覚表現の差異を考慮する必要が生まれます。さらに最近では、UI、アプリ、デジタルサイネージ、オンラインとオフラインを横断するハイブリッド環境、さらには3D空間や音声デバイスへと媒体の形そのものが変化しており、ロゴは「どこで出会われるかわからない前提」で設計されなければならない存在になりつつあります。

こうした状況において、ロゴの役割は単なる印象づくりや見た目の統一では終わりません。むしろ、

「企業は何者か」「何を信じて事業をしているのか」「未来の市場においてどのように認識されたいのか」

といった、企業の哲学や存在理由そのものを示す象徴的役割を担い始めます。

そのため、高価格帯のロゴ制作では、作業の中心が“制作”ではなく、設計・検証・言語化・思想整理に移行します。経営層へのヒアリングを通じた企業のコアバリュー抽出、市場や競争環境の分析、グローバル視点での視覚検証、そしてロゴ単体ではなく、ロゴを軸としたブランド運用ルール(VI設計)の構築にまで踏み込みます。ここまで来ると、ロゴは完成物ではなく、企業の未来に対して耐久性を持たせた「長期運用前提の仕組み」と捉えられます。

つまり、ロゴとは企業が変化し続ける中でも変わらず存在し続けられる象徴であり、言い換えるなら「今のためではなく、未来でも効果が持続するロゴ」である必要があります。

企業フェーズで整理すると、高価格帯のロゴが最も効果を発揮するのは、企業としての方向性が固まり、ブランドが社会的に認知され始めている段階です。露出範囲や用途、ロゴが出会う対象者が多層化し、ブランド体験が事業活動全体と結びつき始めた頃――つまり、ロゴが装飾ではなく、企業の存在理由を視覚化する象徴として扱われ始めたタイミングが該当します。

そのため、この価格帯が向いているのは、未来の用途まで視野に入れた運用が必要な場合や、使用シーンが増え続けても破綻しないロゴが求められる場合、そしてロゴを企業の象徴として扱い、長期的な経営資産として育てたいと考えている企業です。

6.59,800円で制作した実例から、ロゴ価格と成果の関係性を理解する

この章では、ロゴを作りたいと考えている方に最も有益な情報——つまり、実際のロゴ制作ではどんな検討が行われ、それが金額にどのように反映されているのかという点をテーマに進めていきます。

ここまでの説明で、ロゴの価格帯ごとの違いは理解できたかと思います。しかし同時に、こう感じている人も多いのではないでしょうか。

「結局、自分の場合、いくらかかるのか?」

適切な価格帯は何となく分かっても、自分の求める検討内容や成果を得るのに必要な費用はいくらなのか、誰しもが発注前にできるだけ正確に知りたいはずです。しかし、ホームページに公開されている価格表や、問い合わせて入手した見積書を見ても、何にいくらかかってその金額になっているのかはイマイチ理解できないと思います。多くの方が金額を前に悩む理由はまさにここです。

最近、制作プロセスを公開しているデザイナーや企業は増えてきましたが、実際の制作内容と「請求金額」がセットで公開されているケースはほぼ存在しません。

そのため、比較しようとしても判断基準が育たず、結局金額だけ見て「高いか安いか」で迷ってしまうことになるのです。

そこで、この章では、synchlogoで実際に行ったロゴ制作例を、かかった費用と内容が分かる形で紹介したいと思います。今回取り上げるのは、制作費59,800円で行った「2案プラン」に該当する案件です。なおこの59,800円という制作費は、1章で言うところの「②中価格帯 直接依頼ルート 3万円~10万円」における典型的な検討プロセスに相当します。つまりここから紹介する内容は、この価格帯で依頼を検討する方にとって、「一般的にどこまで検討されるべきか」を判断する実質的な基準にもなるのです。

これは単なる制作実例の紹介ではありません。

言い換えるなら、ロゴ制作の価格表や見積書を、数字ではなく意味として読み解けるようになるための基準づくりです。

synchlogoのロゴ制作プランはどう考えられているのか

実例紹介に進む前に、まずsynchlogoの料金設定について触れておきたいと思います。

というのも、ここから扱う金額の意味が分からないまま実例を見ると、「この価格は高いのか、安いのか」という感覚評価で終わってしまい、判断軸として機能しないからです。

synchlogoの料金体系はとてもシンプルで、「基本料金39,800円に、提案したロゴの数に応じて10,000円ずつ加算する仕組み」となっています。

この体系には明確な考え方があります。まず39,800円は、「デザインを作る前に必要な設計費」です。

ヒアリング、情報整理、コンセプト設定、デザインの方向性検討など、ロゴとして成立するための前提作り――言い換えるなら土台の構築に対して設定している金額です。

一方で、10,000円ずつ追加されていく金額は、作図そのものに対する費用です。ロゴの案数が増えれば作業量が増える。しかし、設計の工程そのものは増えません。その考え方から、案数に応じて変動する費用だけを追加し、それ以外は固定しています。

ここでよく聞かれる疑問があります。

「提案数が増えるほど、コンセプトやデザインの方向性検討も増えるはずなのに、なぜ基本料金は一定なのか?」

synchlogoでは、提案するロゴ案を作図する前に、必ず手描きのラフスケッチから始めています。そしてコンセプトやデザインの方向性は、実はそのラフスケッチを描きながら同時に検討しているのです。

実際には、ひとつの案を提出する場合でも、水面下では複数案の方向性・思想・記号表現の可能性を並行して検討しています。つまり、ロゴ案の数が1案だったとしても、背後にはすでに複数の着想と設計候補が存在しているのです。

そのため、複数案を提案する場合に増えるのは「検討」ではなく、「作図」という作業部分。

検討の比重は提案数に依存せず、むしろ常に一定レベルで行われるべきだと考えています。

そこで、案数ごとに加算される10,000円はあくまで“作図費”であり、“思考費”ではないという料金設定にしています。

この体系にしている最大の目的は、依頼者が費用の妥当性を判断できる状態をつくることです。ロゴ制作の世界では、同じ制作範囲でも会社によって費用差が大きく、依頼者側が比較基準を持てないという課題があります。synchlogoでは、見た目の豪華さではなく、どこまで検討し、どこまで運用を想定して設計されたかによって費用が決まるべきだと考えています。

だからこそ、私たちはロゴ制作を「デザインデータを買う行為」とは捉えていません。

ロゴとは、完成した瞬間が終わりではなく、使い続けても破綻しないための設計を買う行為なのです。

依頼背景と課題

1.クライアント概要

株式会社Next Buildersは、建築分野で培われた思考と経験を起点に、人と組織の成長を支援することを目的として2025年4月に設立された企業です。これまで培った「建築的思考」を、人材育成やビジネスの領域へと展開し、社会全体の価値向上に貢献することを事業の軸としています。

同社は、建築コンサルティングに加え、パーソナルコーチングやビジネスコンサルティングといったサービスを通じて、個人や組織が本来持つ潜在能力を引き出す支援を行っています。構造や設計といった建築の論理性、全体最適を重視する視点を活かし、課題の本質を整理しながら、持続的な成長につながる解決策を提示する点が特徴です。

なお、ロゴ制作のご依頼があったのは設立直後というフェーズで、これから事業を形にし、拡大していくという段階でした。

2.ロゴが必要になった背景と求めた効果

同社の代表である紺野将氏は、北海道で「紺野建設株式会社」を経営していることから、地域内では一定の知名度を持っていました。しかし、紺野氏個人の名前が知られていても、Next Buildersという新しい会社の存在や、その事業内容までは十分に認知されていませんでした。

Next Buildersは、建築コンサルティングを軸としながらも、従来の建設業とは異なる領域での挑戦を進める企業です。既存の顧客層とは別の市場を獲得し、北海道外、東京・全国での事業展開も視野に入れていました。そうした状況においては、「紺野建設の紺野氏」という個人の認知に依存するのではなく、「Next Buildersとしてどう見られるべきか」を明確化する必要がありました。

そこで同社が抱えていた課題は大きく二つに整理できます。ひとつは、紺野建設とは異なるターゲットに向けて、Next Buildersとしての認知度を高めること。もうひとつは、建設業とは別ジャンルの新規事業に挑戦するうえで、企業としての信頼感・安心感を視覚的に示すことです。

この二つの課題は、3章で整理した「認知の獲得」と「信頼の形成」というロゴの効果に対応しています。Next Buildersのロゴには、まさにその両軸を満たすことが求められていたのです。

3.使用予定シーンと“軸のロゴ”が必要だった理由

Next Buildersがロゴを必要とした背景には、使用される場面が当初から複数想定されていた、という事情があります。名刺や会社案内だけでなく、プレゼンテーション資料、Webサイト、採用文脈など、多様な場面で企業としての情報発信が増えていくことが前提になっていました。さらに、東京・全国での事業展開も視野に入れていたことから、ロゴは単なる識別記号ではなく、「企業としての姿勢」を示せるものである必要がありました。

こうした状況を踏まえると、創業直後という企業フェーズでありながら、5章で整理した「点のロゴ」ではなく、複数の媒体・複数の相手・複数のシーンに耐えられる「軸のロゴ」が求められる状態にあったと言えます。実際、Next Buildersは事業開始段階からブランディングへの意識が高く、ロゴが担う役割も単一用途に留まらないことが最初から明確でした。

また、代表の紺野氏が既に建設業での経営経験を持ち、複数年単位の事業運営を見据えた視点を持っていたことも影響しています。一般的な創業フェーズでは「とりあえず体裁を整えるためのロゴ」を選びがちですが、Next Buildersの場合は早い段階から未来のブランド展開を想定できていたため、「長く使える軸としてのロゴ」が必要だったのです。

このように、使用シーンが初期段階から多様であり、かつ将来的な拡張性まで見据えていたことで、Next Buildersのロゴは、点ではなく軸として成立させる必要がありました。この前提が、次に解説する設計プロセスや費用構造にも直結しています。

制作プロセス──59,800円のロゴがどのように生まれたのか

ここからは、Next Buildersのロゴがどのような工程を経て形になっていったのか、その制作プロセスを順に振り返っていきます。

synchlogoでは「基本料金の39,800円は設計のための費用」であり、「1案=10,000円は作図工程の費用」という方針を採用しています。つまり、デザイン案を作る前にどれだけ深く検討し、ロゴとして成立する方向性をつくれているかが重要になります。

今回の制作では、以下のような流れでロゴが形になりました。

① 初回ヒアリング|言語化しにくい“イメージの核”を掘り出す

Next Buildersのロゴは、まず代表の紺野氏へのヒアリングから始まりました。

前項の「依頼背景と課題」で整理したとおり、課題や使用シーンはすでに明確でしたが、ここではより具体的な「ロゴに込めたい印象」「企業としてどう見られたいか」といった感覚的なイメージを整理していきました。

なお、競合調査などの外部要素はあえて行いませんでした。というのも、Next Buildersは新領域に挑戦するフェーズであり、明確な競合企業が存在しない状態だったためです。それよりも、紺野氏自身の価値観や、企業の目指す方向性を抽出する方がロゴの設計として有益と判断しました。

ヒアリングを通じて、浮かび上がったイメージは以下の通りでした。

これらがロゴの大きな方向性の土台となりました。

【ヒアリングを通じて浮かび上がったロゴのイメージ】

・未来を創造し、次の時代へ導く人材を育成するという雰囲気

(→社名ネーミングの由来にもなっている)

・物事の組み立て方、円滑に進めるための「ロジック」を大切にしている場所だと分かること

・1人勝ちでなく、皆で昇っていくという感覚

・その上で、あくまで企業として「コンサルタントらしく」見られたい

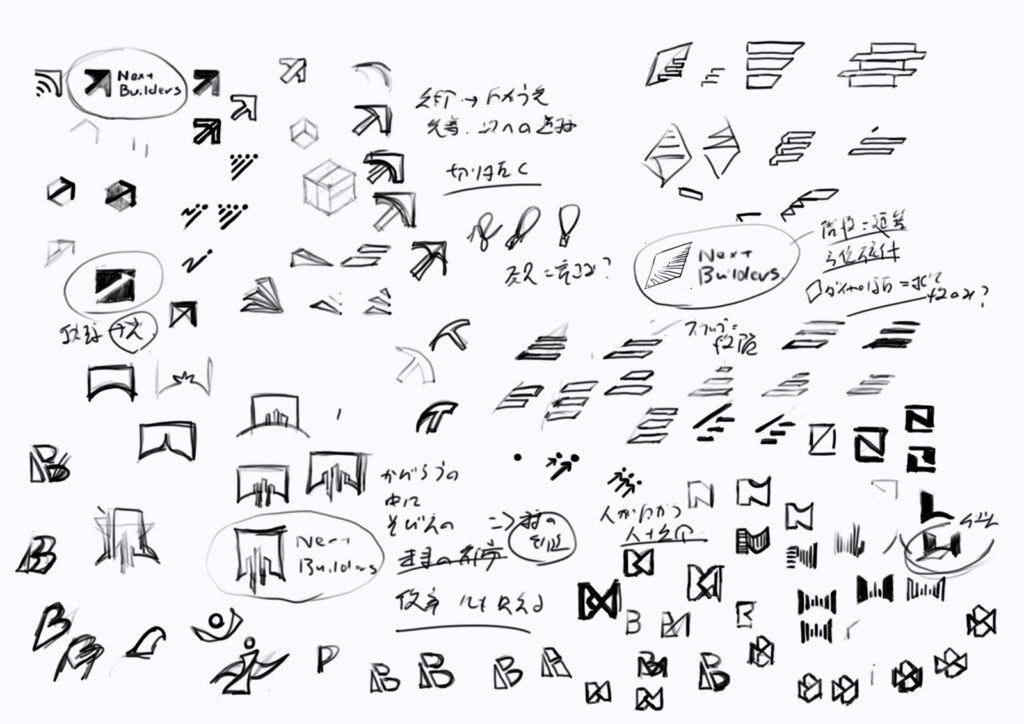

② ラフスケッチ|考えながら描くことで生まれる“ロゴの原石”

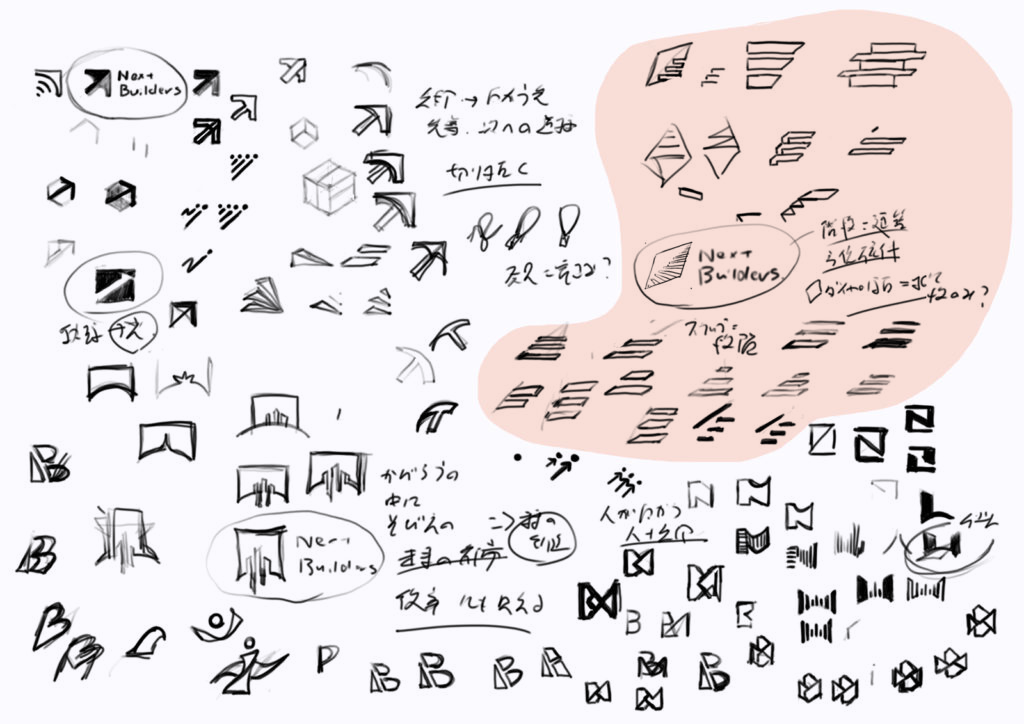

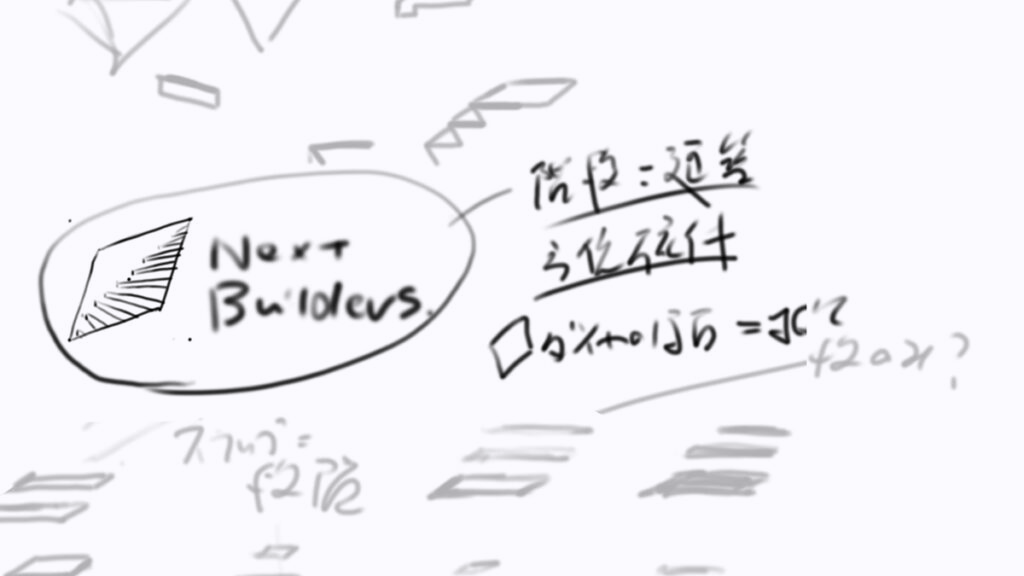

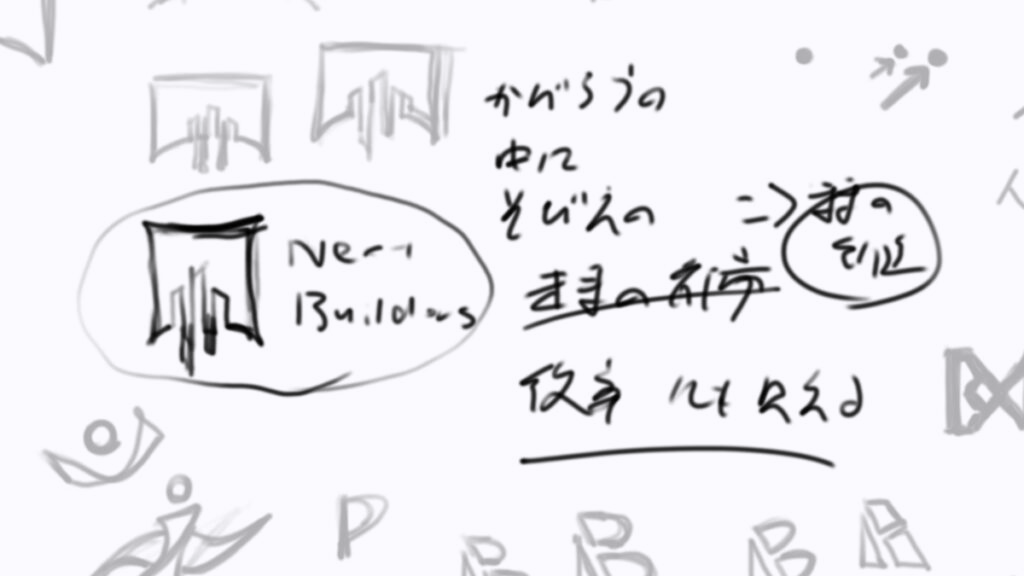

次に行うのは手描きによるロゴのラフスケッチです。synchlogoでは、作図に入る前に必ず大量のラフを描き、並行してコンセプトやモチーフを検討することを基本としています。これは、先に説明した通り、「提案数が1案であっても、裏側では複数の方向性を検討している」ことを制作スタイルとしているからです。

具体的には、ヒアリングによって抽出したイメージが想起できる適切なモチーフや図形のアイデアを探しながらラフを描く、という作業を繰り返し行います。ロゴとしての形の美しさや精緻さ、完成度は考えず、「アイデアを形にする」ことに注力し、“ロゴの原石”を得ることを目的に進めるのです。

では実際にこのNext Buildersのケースで行ったラフスケッチと、その時に出てきたアイデアをご覧頂きたいと思います。

【ラフスケッチしながら見つけたモチーフや図形のアイデア】

・相談者を”導く” →矢印、軌跡、方位磁針

・未来への開拓 →ゲート、入り口、地平線、つるはし、夜明け、右肩上がりのシルエット

・可能性やポテンシャル →ダイヤ(の原石)、光や輝きを表す図形

・ロジカルな成長、発展 →都市、階段、「段階」を表す図形

実際のラフスケッチを見て分かるように、ロゴの大まかな形はこの段階でほぼ出来上がっています。これは、「考えながら描く」という作業を行うことによって、ヒアリングで得られたイメージを、“ロゴ”という図形にまで一気に具体化しているのです。

そしてそのプロセスは、なかなか高度な脳内処理によって行われています。ここでは実際にデザイナーがどのように「考えながら描く」作業を行っているか、この後紹介する「ロゴデザイン 01案」に至る例でご覧頂きたいと思います。

【ロゴデザイン 01案へと至るラフスケッチのプロセス】

1)形のベースとなるモチーフ、図形のアイデアを定める

「相談者を”導く”」ことを表すモチーフとしては「方位磁針」が何となく良さそうと考える。

なお、菱形の形はシンボルマークの外形としても印象的で、他のモチーフや図形と組み合わせやすそうだと予想する。

2)他のどのモチーフ、図形を組み合わせるか考える

方位磁針に、「ロジカルな成長、発展」を表すモチーフや図形を組み合わせたいが、「都市」のモチーフなどは事象としてのスケール感が方位磁針と合わなそうなので却下。

記号的な意味としても捉えられるという点で「階段」がマッチしそうなので採用してみようと考える。

3)2つのモチーフ、図形をどのように組み合わせるか考える

階段そのものを菱形の形にする方向で試してみたが、どうしても階段の形の主張が強くなり、方位磁針の形が見えづらくなってしまうため、その方向性は却下。

方位磁針がメイン、階段はサブという主従関係で作った方が良さそうと考え、菱形の外形の中に、どう階段の形がおさまるかを模索する。

4)出来上がった形を見て、再解釈してみる

菱形の形を斜めに振ることで、全体が右肩上がりのシルエットとなり、「未来への開拓」を表すことも出来そうだと感じる。

さらに、菱形の形自体がダイヤの形であることから、「相談者=ダイヤの原石」という意味付けもできることを発見する。

このように、ひとつのロゴの原石を生み出すだけでも、これだけのトライ&エラーが行われています。これが「考えながら描く」という作業であり、その実態は「方向性の検討と形の具体化を同時進行で行っている」ことなのです。なお、このケースで実際に提出した案は2案でしたが、上記のラフスケッチの通り、水面下では方向性の異なる複数の“ロゴの原石”が存在していたことも分かったかと思います。

このように、ラフスケッチはロゴの品質を保つ上で最も重要な工程であり、それは「考えながら描く」という高度な作業によって支えられています。そしてこれが、39,800円という基本料金を必要とする理由なのです。

③提出案の選定・作図|“ロゴの原石”を磨き、仕上げる

ラフスケッチの工程を経て、ロゴとして成立し得る複数の“原石”が出揃った後、次に行うのが「提出案の選定」です。

ここで重要なのは、単に見た目が良いものや、作りやすそうなものを選ぶことではありません。ロゴとして「使われ続けるか」「軸として機能するか」という視点で、冷静にふるいにかけていきます。

Next Buildersのケースでは、ラフスケッチ段階でいくつもの方向性が生まれていましたが、その中から最終的に提出する案として選んだのは上記の2案です。選定にあたって重視したのは、まず5章で整理した「軸のロゴ」として成立するかどうか、という点でした。名刺やWeb、プレゼン資料といった複数の媒体で使用した際に、意味がぶれず、企業としての姿勢が一貫して伝わるか。その基準を満たさないものは、この段階で候補から外しています。

また、ラフスケッチで見えてきた意味づけが、図形として無理なく整理できるかどうかも重要な判断軸です。ラフの段階では魅力的に見えても、構造が複雑すぎたり、縮小時の視認性に難があったりするものは、実運用を想定するとロゴとして不安が残ります。そうした点も含め、「原石としての可能性」と「ロゴとしての現実性」の両面から精査を行いました。

こうして選ばれた2案は、ここから初めてデジタル上で作図されます。synchlogoでは、この作図工程を単なる清書作業とは捉えていません。ラフで描かれた形をそのままトレースするのではなく、線の太さや角度、比率、余白の取り方などを細かく調整しながら、ロゴとして最も安定する形へと磨き上げていきます。

特にNext Buildersのロゴでは、シンボルマーク単体でも意味が成立し、かつロゴタイプと組み合わせた際にも違和感が出ないことが求められていました。そのため、シンボルと文字の関係性、視線の流れ、全体の重心といった点を何度も検証しながら作図を進めています。ここで行われているのは装飾ではなく、ロゴを「使える状態」に仕上げるための調整です。

また、この段階では実際の使用シーンも強く意識しています。完成形だけを見て判断するのではなく、名刺や資料に配置した場合、画面上で小さく表示された場合など、具体的な場面に置いたときの見え方を想定しながら調整を重ねました。これは、ロゴを単体のデザインではなく、運用される前提の視覚要素として捉えているからです。

こうして完成した上記2案は、どちらも「軸のロゴ」として十分に機能する状態にまで磨き上げられたものでした。ここで初めて、依頼者が比較・検討できる“選択肢としてのロゴ”が提示されることになります。

ラフスケッチで生まれた原石を、設計思想と実用性の両面から磨き上げ、提出案として仕上げる。この工程こそが、59,800円という制作費の中で「10,000円×提案数」に該当する作図工程の実態です。そして同時に、前段階で行われてきた設計・検討があってこそ成立する作業でもあります。

④提案・フィードバック|クライアントとの“対話”がなければ真の解は得られない

提出案が完成した段階で、ロゴ制作は終わりではありません。むしろ、ここからが「ロゴが正しい方向へ向かっているか」を確認する重要なフェーズになります。

synchlogoでは、ロゴ提案を「答えの提示」ではなく、「対話の起点」と捉えています。完成度の高い案であっても、それが依頼者の思考や事業の実態と噛み合っていなければ、ロゴとして機能し続けることはできないからです。

Next Buildersのケースでも、2案のロゴを提出した時点で、いずれも“軸のロゴ”として成立するレベルには達していました。しかし、どちらがより同社の思想や今後の事業展開にフィットするのかは、制作者側だけで完結できる問題ではありません。

そこで行われたのが、ロゴを見ながらのフィードバックのやり取りです。

この段階では、「好き・嫌い」といった感覚的な評価ではなく、

- どの案が自分たちの事業、ブランドを正しく表現しているか

- どの案なら、第三者に紹介するときに言葉を添えやすいか

- 今後、事業が広がったときにも違和感なく使い続けられそうか

といった観点で意見を交わし、その結果「ロゴデザイン 01案」が採用となりました。

ここで重要なのは、フィードバックが「修正指示」ではなく、「解釈のすり合わせ」として行われている点です。制作者はロゴに込めた意図や構造を説明し、依頼者はそれを受けて、自身の考えや違和感を言葉にする。その対話を通じて、「どの案がより本質に近いか」が徐々に明確になっていきます。

Next Buildersの場合も、やり取りを重ねる中で、「なぜこの案がしっくりくるのか」「どの部分が自分たちの思想と重なっているのか」が言語化されていきました。その結果、単に“良さそうなロゴ”ではなく、「自分たちの事業を背負えるロゴ」として、選ぶべき方向性が自然と定まっていったのです。

この工程は、制作費の内訳としては目に見えにくい部分ですが、ロゴの完成度や納得感を大きく左右します。対話を通じて意味が共有されていないロゴは、いずれ使われなくなります。逆に、この段階でしっかりと認識が揃っていれば、ロゴは“説明しなくても伝わる存在”へと近づいていくのです。

⑤調整・確定|完成度を左右するディテール調整

方向性が定まり、採用する案が決まった後に行うのが、最終的な調整と確定の工程です。ここでは、新しいアイデアを足すのではなく、すでに出来上がっているロゴを「最も安定した状態」に整える作業が中心となります。

Next Buildersのロゴ制作において、この段階で行われた調整はごく限られたものでした。主な内容は、シンボルマークとロゴタイプのバランス調整、特に文字サイズの微調整(上記参照)です。一見すると小さな変更に思えるかもしれませんが、こうしたディテールはロゴの印象を大きく左右します。文字がわずかに大きいだけで主張が強くなりすぎたり、逆に小さすぎると信頼感が損なわれたりすることもあります。名刺や資料、Web上で使われたときの見え方を想定しながら、最適な比率を探っていきました。

なお、この工程が最小限で済んだ理由は、前段階までの設計と検討が十分に行われていたからです。ラフスケッチの段階で構造が固まり、提出案の選定時点で「軸として成立するか」という視点で精査され、さらに提案・フィードバックの中で解釈のズレが解消されていました。その結果、最後に残ったのは「仕上げ」のための微調整だけでした。

このように、調整工程の重さは、ロゴ制作全体の質を測るひとつの指標でもあります。

後工程で大きな修正が頻発する場合、それは前段階の設計が十分でなかった可能性を示しています。逆に、最終調整が細部に留まる場合、ロゴはすでに完成度の高い状態にあると言えるでしょう。

Next Buildersのロゴは、この調整を経て確定となりました。

こうして完成したロゴは、単なる“完成品”ではなく、今後さまざまな場面で使われることを前提とした、安定した基準点としての役割を担うものになっています。

59,800円という価格が“何を保証しているのか”

ここまで、Next Buildersのロゴ制作を例に、59,800円という費用の内訳と、その背景にある検討プロセスを見てきました。では、この金額は依頼者にとって何を保証し、どこまでの価値が担保されているのでしょうか。金額の妥当性を判断するうえで、最も重要な視点はここにあります。

まず前提として、59,800円という価格は「デザインの見た目の良さ」を保証しているわけではありません。ロゴの“美しさ”は主観で大きく揺れますし、そこだけを保証するとすれば、極端に低価格でも成立してしまうからです。

synchlogoが保証しているのは、もっと手前にある、ロゴが“企業として使える状態で成立している”という根本的な品質です。

具体的には次の3つが含まれます。

◆1:ロゴの方向性が「企業の本質」と一致しているという保証

ヒアリング、言語化、ラフスケッチ、案の選定、フィードバックという一連の工程を通じて、ロゴは依頼者の価値観や事業の方向性と整合するよう設計されています。これを行わなければ、「どれだけ綺麗でも、自分たちの会社に見えないロゴ」が出来上がってしまい、そのうち使われなくなる運命になってしまうでしょう。

59,800円という価格には、この“方向性の正しさ”を担保する設計工程が含まれているのです。

◆2:複数の使用シーンで破綻しない“軸のロゴ”になっているという保証

Next Buildersの制作例では、名刺・資料・Web・採用など複数シーンを前提に設計が行われました。中価格帯(3〜20万円)で最も重視すべき価値は、「どこで表示しても同じ意味が伝わる“軸”の安定性」です。

縮小しても潰れない構造、印刷・デジタル双方で最適に見える調整、ロゴタイプとの関係性——これらはデータ納品のための作業ではなく、「運用に耐えるロゴ」を作るための設計知。

59,800円という価格は、その“媒体横断の成立性”を保証しています。

◆3:依頼者がロゴを「使い続けられる」状態まで仕上げるという保証

ロゴ制作で見落とされがちなのが、「完成した瞬間がスタートである」という事実です。

- フィードバックで意図が揃う

- ディテール調整で不安定さを取り除く

- 使う場面を想定して仕上げる

これらを行わずにロゴを渡しても、依頼者は運用に不安を抱え、結果としてロゴは“使われない資産”になってしまいます。

今回の59,800円の制作では、最終的に微調整のみに留まりましたが、それは前段階の設計が十分だったからこそ。このプロセス全体が、依頼者がロゴに責任を持ち、違和感なく使い続けられる状態を作っているのです。

まとめ──59,800円は“データ代”ではなく、“運用の起点”を保証する費用

synchlogoが59,800円で保証しているのは、「このロゴなら、自分たちの事業の軸として使い続けられる」という状態に確実に到達できることです。

逆に言えば、この保証が不要であれば、もっと低い価格帯で十分です。

また、「未来の展開まで耐えうる“面のロゴ”」を求めるなら、高価格帯が必要です。

つまり59,800円という価格は、“軸になるロゴが必要な人”に対して、過不足なく応える設計量の目安と言えます。

あなた自身のプロジェクトに照らしたとき、このレベルの設計が必要なのかどうか——

本章の実例が、その判断に役立つ基準になれば幸いです。

7.おわりに

ここまで読み進めていただき、ありがとうございます。

ロゴ制作の相場は、調べれば調べるほど「結局いくらが正解なのか分からない」と感じやすいテーマです。けれど、本当に難しいのは金額そのものではなく、その金額が“何のための費用なのか”が見えにくいことにあります。価格表や見積書を見ても、検討内容と請求金額がつながっていなければ、判断が「高い/安い」の感覚論に戻ってしまうからです。

このコラムでお伝えしたかった結論はシンプルです。ロゴの価格帯は、見た目の豪華さではなく、ロゴをどこで・どれだけ・どのように使う前提かで決まります。ひとつの場面で成立すればいい「点のロゴ」なのか、複数の場面でブレずに機能する「軸のロゴ」なのか、さらにその軸からブランド全体へ展開していける「面のロゴ」まで必要なのか。ここを見誤ると、安く済ませたつもりが作り直しになったり、逆に過剰な投資になったりします。

そして6章では、その判断を“現実の基準”に落とすために、59,800円の制作実例を工程とセットで紹介しました。あの実例は、「この金額で、どこまで検討され、何が保証され、何が含まれないのか」を把握するための材料です。つまり、あなたがこれから見る価格表や見積書を、数字ではなく意味として読み解くための基準になります。

最後に一つだけ。ロゴ制作は、完成データを買う買い物ではありません。使い続けても破綻しない状態を、最初に設計しておく投資です。今回の内容が、「自分の状況ならどの価格帯が適正か」「その金額でどこまでを求めるべきか」を整理する助けになれば幸いです。

【関連記事】

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ