ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

ロゴ作成で失敗しないために必要なたった1つの視点|ロゴデザインの成功法則

カテゴリー

「ロゴ作成やロゴデザインの制作を始めてみたけれど、なんだかしっくりこない…」

「AIや無料ツールでロゴを作ったけど、安っぽく見えてしまう…」

「プロに依頼したのに、完成したロゴがイメージと違った…」

こうしたロゴ作成やロゴデザインの失敗は珍しくありません。

近年では、無料のロゴ作成ツールやAIロゴジェネレーターの登場により、誰でも手軽にロゴ制作ができる時代になりました。

しかし、制作方法の選択肢が増えた一方で、「どの方法を選んでも満足いくロゴにならない」という悩みも増えています。

その原因の多くは、ロゴ制作方法やロゴデザインの作り方の中で「設計視点」が欠けていることにあります。

本記事では、この「設計」というたった1つの視点を軸に、

- 自作

- ツール・AI生成

- プロ依頼

といったあらゆるロゴ作成手段で共通して使える考え方と実践方法を解説します。

読み終えた頃には、あなたも「見た目が良いだけのロゴ」ではなく「長く使える・伝わるロゴ」を作るための設計視点を手に入れられるはずです。確実な解決へと向かうには、目線を変えて考えることが近道となるかもしれません。

【このコラムの執筆者】

西村渉(にしむら・わたる)|当サービスsynchlogoの運営責任者兼チーフデザイナー。ロゴデザイン事務所「nishimuraLOGO.design」主宰。ストックロゴ型ロゴデザインサービス「ロゴマーケット」参画。

建築設計事務所に10年勤めたのち現キャリアをスタート。大手企業から中小企業まで、幅広い層からのロゴ作成依頼を受ける傍ら、自身でもロゴ制作サービス「synchlogo(シンクロゴ)」を立ち上げ、年間数十件のロゴ作成業務を受注している。ロゴデザインを専門とした事業を始め、現在10期目となる。

1.ロゴ作成・ロゴデザインがうまくいかない原因は「設計」の欠如にある

ロゴ作成に必要な「設計」という視点とは

ロゴ作成がうまくいかない原因の多くは、見た目の良し悪し以前に、「設計」という考え方が抜け落ちていることにあります。

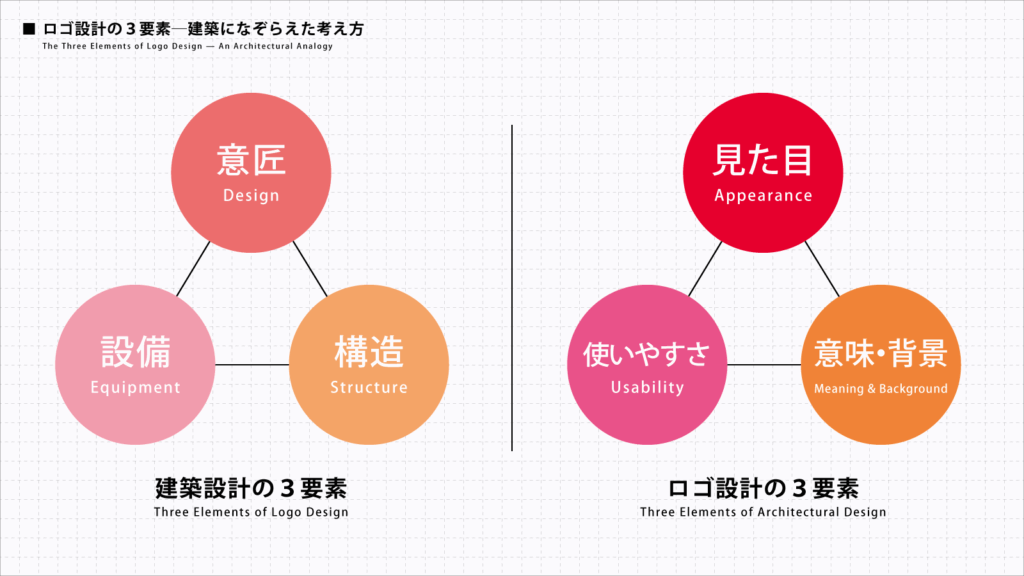

この「設計」という概念を理解するには、建築のプロセスを想像してみると分かりやすいでしょう。建築の世界における設計とは、「意匠(デザイン)」だけでなく、「構造」および「設備」を含めた複合的検討によって、ひとつの解を導き出すプロセスだと理解されています。

つまり「デザイン」とは、あくまで「設計」を構成するひとつの要素にすぎません。

これはロゴ作成においてもまったく同じです。ロゴは単なる「見た目の装飾」ではなく、「目的」や「ターゲット」「文脈」「使用媒体」などの条件を整理・統合した「設計物」なのですが、そのことは意外と理解されていません。

ロゴ設計の3要素──建築になぞらえた考え方

ロゴの設計には、建築と同様に複数の視点からの検討が必要ですが、建築設計の要素をロゴに置き換えることが可能です。ここではその3つの視点を紹介します。

- 意匠(見た目)

色、形、フォントなど、視覚的な印象。ロゴの「第一印象」を決める美しさやわかりやすさ。 - 構造(意味・背景)

そのロゴが何を象徴しているのか、どんな意味や背景が込められているか。デザインに根拠があるかどうか。 - 設備(使いやすさ)

小さくしても読める、白黒でも使えるなど、さまざまな使用条件でも使いやすい性能。

たとえば、デザインだけを重視して、ロゴの縮小時の視認性や白黒印刷時の可読性といった「設備(使いやすさ)」を見落とせば、実務上の不満が後から噴出します。また、見た目はおしゃれでも「このロゴ、何を表しているの?」と聞かれたときに答えられない場合、それは「構造(意味・背景)」が設計されていない証拠かもしれません。

ロゴとは、一見すると「意匠(見た目)」だけの産物に見えますが、実際は設計思考を要する「総合的な構築物」なのです。上記の概念図の通り、建築がそうであるように、ロゴも設計要素が1つでも欠ければ成立しません。そして、そんな設計が不十分なロゴは、あとから「なんとなくしっくりこない」という違和感を生みやすく、ブランドやビジネスの印象にも大きく影響することになるのです。

次章では、ロゴの設計における具体的な失敗例を、設計要素ごとに掘り下げながら整理していきたいと思います。

2.感覚的にしっくりこないロゴ作成・ロゴデザインの正体とは?

前章で述べた通り、ロゴ作成における「違和感」や「納得のいかなさ」の多くは、見た目の問題だけでなく、設計視点の欠如によって生じていることを考察しました。そして、ロゴも建築と同じく「意匠」「構造」「設備」といった複数の要素から成り立つ「設計物」であることも確認できたと思います。

この章ではその考察に対する裏付けとして、ロゴ作成において往々にして感じられる「なんとなくしっくりこない」などの感覚的違和感について、実際によく起こりがちな「3つの設計ミス」を紹介していきたいと思います。

あなたのロゴがうまく機能していない原因も、これらに当てはまるかもしれません。

第一印象だけで判断してしまう(意匠の失敗)

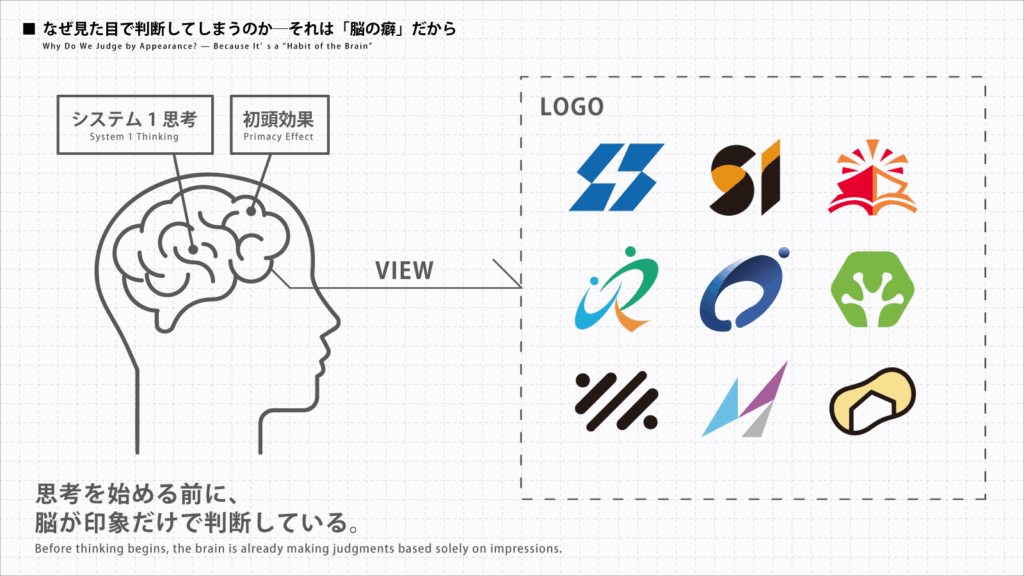

ロゴ作成において、多くの人が「見た目の良し悪し」だけでデザインを選んでしまう──これは単なる未熟さや好みの問題ではなく、人間の認知の仕組みそのものに深く関係しています。

実は、人がロゴを見た瞬間に感じる印象は、ロゴの全体像をしっかり検討した結果ではなく、「たった数秒」の直感によって下されていることがほとんどなのです。そしてこの背景には、心理学で知られる「システム1思考」と「初頭効果」という2つの重要な概念が関わっています。

◆システム1思考──人は見た目を「高速処理」で判断している

““System 1 operates automatically and quickly, with little or no effort and no sense of voluntary control. It is the source of our impressions and feelings, the place where we process intuitive judgments. System 1 allows us to make decisions rapidly and efficiently, but can also lead us to make errors due to cognitive biases.”

※日本語訳:システム1は、自動的かつ素早く働き、ほとんど、あるいはまったく努力を必要とせず、意識的な制御も伴いません。この思考は、私たちの印象や感情の源であり、直感的な判断を処理する場所です。システム1は迅速かつ効率的な意思決定を可能にしますが、その一方で、認知バイアスによって誤った判断を下す原因にもなり得ます。

(引用:System 1 and System 2 Thinking - The Decision Lab)

心理学者ダニエル・カーネマンによると、人の思考には「システム1」と「システム2」の2つのモードがあり、私たちは日常の大半を直感的・素早く判断する「システム1」に頼って行動しています。たとえば、ロゴを一瞬見たときに「かっこいい」「ダサい」といった評価が脳内で即座に下されるのは、まさにこのシステム1によるものです。この反応は非常に早く、論理的な判断よりも先に、印象が固定されてしまうため、一度「良さそう」と感じたロゴには、その後も好意的な評価を続けてしまう傾向があります。

◆初頭効果──最初の印象がすべてを決めてしまう

“The primacy effect is a cognitive bias that results in a subject recalling primary information presented better than information presented later on. People are more likely to remember the first thing they hear or see and may base their judgment or decision on it.”

※日本語訳:初頭効果とは、最初に提示された情報の方が、後から提示された情報よりも記憶に残りやすいという認知バイアスです。人は最初に見聞きした内容を特に覚えており、その印象がその後の判断や意思決定に強く影響する傾向があります。

(引用:Primacy effect - The Decision Lab)

「初頭効果(Primacy Effect)」とは、最初に得た情報がその後の判断に強く影響を与える心理現象です。

ロゴにおいては、色や形・フォントといった視覚的な情報が最初に届くため、それがロゴの本質評価にすり替わってしまうのです。

たとえ意味や背景、機能性、用途との整合性が乏しくても、「第一印象が良いから大丈夫」と判断してしまい、後から違和感が出てもその理由を掘り下げず、見た目を微調整するだけで再トライしてしまう──これはロゴ作成における典型的な「意匠だけの設計ミス」と言えるでしょう。

◆なぜ見た目で判断してしまうのか──それは「脳の癖」だから

このように、人は目に入ったものをできるだけ早く、できるだけ少ないエネルギーで処理しようとしています。そしてこれは、決してサボっているのではなく、脳が効率を優先するように進化してきた結果なのです。

ロゴを見た瞬間、「なんとなく良さそう」と感じるのは、まさにこの脳の自動反応。

これらシステム1思考や初頭効果に代表されるように、私たちは思考を始める前に「印象だけで判断を下してしまう」よう設計されているのです。

しかし、この「癖」自体をなくすことはできません。

問題は、その「癖」の存在に気づかず「見た目さえ良ければロゴとして機能する」と思い込んでしまうことにあります。

ロゴの見た目(意匠)はたしかに重要ですが、それは設計全体の一要素にすぎません。意味・背景(構造)、使いやすさ(設備)が伴ってはじめて、「納得感」のあるロゴになるのです。

◆次に考えるべきは「意味」──ロゴに込めた意図は伝わっているか?

見た目だけでロゴを判断してしまう背景には、人間の思考の「癖」があることを確認しました。

しかし、見た目が良いからといって、それがロゴとして「伝わる」とは限りません。

たとえば、「このロゴ、何を表してるの?」と聞かれたとき、あなたは自信を持って答えられるでしょうか?

もし、ロゴに込めた意味やメッセージが相手に届いていないとしたら──それは、「構造(意味・背景設計)」の不在かもしれません。

次のパートでは、ロゴの意味や背景が十分に設計されていないことによって生まれる失敗について考えていきます。

意味や背景が設計されていない(構造の失敗)

建築における「構造」とは、その建物がなぜ建っていられるのか──つまり、成立の「根拠」や「理由」を支える仕組みのことです。どんなに見た目が立派な建築でも、構造が脆弱であれば崩れてしまうように、ロゴも「意味」や「背景」といった構造が設計されていなければ、印象や記憶に耐える強度を持つことはできず、デザインとして成立もしないでしょう。

◆ロゴは「なぜそうなっているのか」が問われる存在

ロゴ作成の現場では、色・形・フォントといった「見た目(=意匠)」の設計にばかり目が向きがちですが、その見た目の選択には「なぜそうしたのか?」という根拠が必要です。

それは企業理念を反映する色か? ターゲット像に合致する書体か? 競合との差別化になっているか?──そうした問いにきちんと答えられないロゴは、いわば「構造の設計が抜け落ちた建築」と同じです。

たとえば、「青だから信頼感を表している」「丸い形で親しみやすさを出している」といった説明があったとしても、それらは単なる後付けの意味づけに過ぎません。水や空のイメージが理念と結びついているから青、角の立たない対応することを信念としているから丸い形、など、ブランドの本質や戦略と関係させる必要があるのです。もしそういった構築方法になっていなければ、そのブランドのロゴたる由縁のない、いわゆる「らしさ」が伴っていないものとなってしまうでしょう。

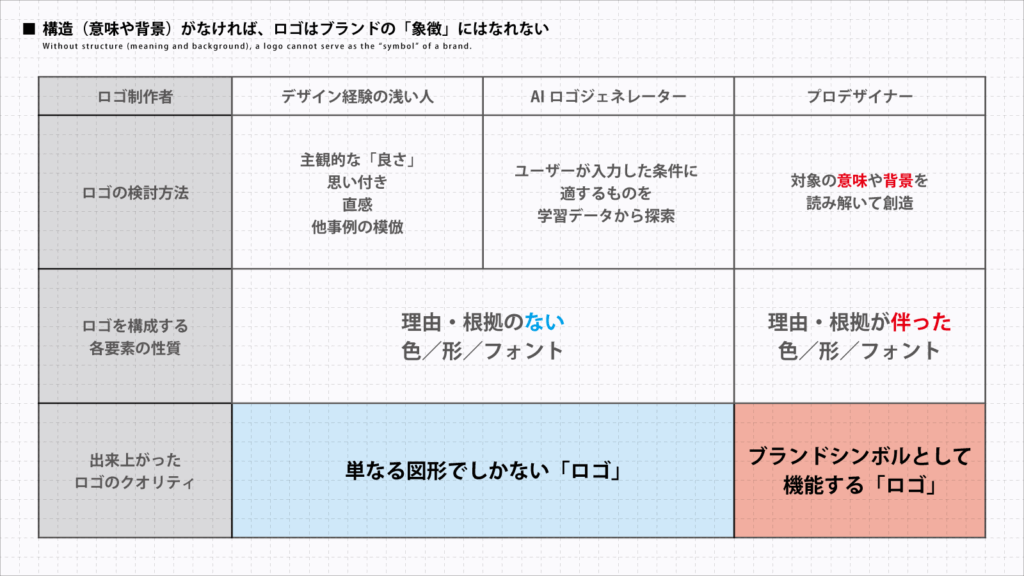

◆構造がなければ、ロゴはブランドの「象徴」にはなれない

この「構造」を無視しても、ロゴを作成すること自体は可能です。ちょっとしたアイデアをもとに、均整の取れた図形制作、バランスの良い配色をすれば、それなりに見栄えのするロゴは出来上がってしまいます。デザイン経験の浅い人や、意思を持たないAIロゴジェネレーターが、それっぽく見えるロゴを量産できるのはそのためなのです。

しかし、構造がないロゴには決定的な欠陥があります。それは、ブランドの「シンボル」として機能しないことです。ロゴは本来「ブランドを象徴する図形」であり、構造設計の抜け落ちたロゴは「単なる図形」といっても過言ではありません。ブランドの理念や背景、目指す方向性と結びついていないロゴは、そのブランドにとってオンリーワンの存在になっておらず、別にそのデザインでなくても良い、「お飾り」程度のはたらきしかしないでしょう。

こうした構造設計の軽視が、実際に大きな損失を招いた事例もあります。たとえば、アパレルブランド「GAP」は2010年、長年親しまれてきたロゴを突如刷新しました。しかし、「なぜこのデザインなのか」という構造的な意図が顧客に伝わらず、大規模な反発を招いた結果、わずか6日後に元のロゴに戻す事態となりました。

また、果汁ブランド「Tropicana」も2009年にパッケージの全面刷新を行った際、ジュースの象徴であったストローの刺さったオレンジのロゴビジュアルを排除し、代わりに文字中心のクリーンなデザインに変更しました。ところが、これが消費者にとっての象徴性を失わせ、売上が20%以上減少。最終的に旧デザインに戻す結果となっています。

いずれも、構造的な意味づけや「なぜそのデザインなのか」という問いへの答えが曖昧なまま変更が行われたことで、ブランドの象徴性を崩してしまい、消費者との絆を損なう結果を招いてしまった例です。

◆「芯」のないロゴは脆い

構造の抜け落ちたロゴは、時代の流行や、競合のブランディング戦略に影響されやすく、必要以上に頻繁なロゴ変更を招く傾向があります。ロゴを単なる「お飾り」として捉えていると、ブランドの軸が定まらず、結果として一貫性のない印象を与えてしまいます。

一方で、「意味」や「背景」といった設計に裏打ちされた「芯」のあるロゴは、見た目を多少変えてもブランドの本質が揺らぎません。他ブランドとの差別化や認知の蓄積といった点でも強みを発揮し、ブランディングの中核として機能します。

たとえば、事業拡大や新サービス展開にあわせてロゴをリニューアルしたくなる場面は少なくありません。しかし、そのロゴにしっかりとした「芯」があれば、デザインが刷新されたとしても、根本的な印象や価値は引き継がれます。むしろ、構造があることでこそ、変化の中にも一貫性を保ち続けられるのです。

この「芯」は、多くの場合、企業理念やブランドの信念といった不変の価値観に根ざしています。そうした構造が明確に設計されていれば、たとえデザイナーが変わっても、制作の手法が変わっても、ロゴに対する判断軸はぶれません。

つまり、構造のあるロゴとは、変化に適応できる「柔軟さ」と、ブランドらしさを支える「不変性」の両方を備えているのです。それこそが、ロゴがブランドの象徴として長く機能し続けるために欠かせない条件だと言えるでしょう。

使いやすさが考慮されていない(設備の失敗)

建築における「設備設計」とは、空調・照明・電源・給排水といった、人がその空間で快適に活動するために不可欠な基盤機能を整えるプロセスです。建物の外観や構造のように目立つ存在ではないものの、これらの設備が適切に整っていなければ、たとえ美しい建築であっても「使いづらい建物」として不満が噴出するでしょう。

ロゴにおける「設備」も、まさにそれと同じです。デザインとしての外見が整っていても、実際に使ってみると「小さくすると潰れる」「SNSのアイコンにすると見えない」「印刷時に再現性が悪い」「他のロゴと見分けがつかない」といった問題が発生する──これは、設備に相当する「視覚的な基本性能」がきちんと設計されていないことを意味します。

◆ロゴが違和感なく見えるのは、当たり前じゃない

ロゴは、ブランドの情報や存在感を視覚的に伝えるための基盤的な存在です。名刺やWebサイト、看板、SNSなど、私たちは日々あらゆる場所でロゴを目にしています。ただ、その存在をいちいち意識することはほとんどありません。むしろ、あって当たり前のものとして、視界に自然に入り込んでいます。

とはいえ、そのロゴが「当たり前のように違和感なく」見えるのは、最初に示した「視覚的な基本性能」がきちんと備わっているからに他なりません。そして、もしロゴ作成において、この視覚的な基本性能を軽視してしまうとどうなるか──それは、目に見える「意匠」ばかりを整えて、裏方の「設備」を見落とした、「使えない建築」と同じ状態だと言えるでしょう。

一見問題のなさそうなロゴでも、実際に使いはじめてから「なんとなく伝わらない」「現場でうまく扱えない」といった違和感が生じることがあります。これは、ロゴが本来果たすべき「情報を届けるための視覚装置」としての役割が、設計段階で十分に考慮されていなかった証拠です。つまり、ロゴの「使いやすさ」とは、目立たないが確実に「機能している」ことに支えられています。そして、それを可能にするのは、次に紹介する「視認性」「明視性」「識別性」「誘目性」という、ロゴに必要な4つの視覚性能がきちんと備わっているからなのです。

◆「使いやすさ」を支える4つの視覚性能

ロゴは「情報を視覚で伝える装置」である以上、その装置としての基本的な性能──つまり「視覚性能」が伴っていなければ、ブランドの情報は相手に届きません。どれほど構造的に優れ、意匠的に洗練されていたとしても、それが「見えない」「読めない」「伝わらない」のであれば、ロゴの役割は果たせていないことになります。

そして視覚性能は、以下の4つの観点から評価することができます。

【1】視認性(Visibility)

ロゴがどんな距離・サイズ・環境でも「そこにあることに気づけるか」という性能です。たとえば、看板のロゴが遠くからでも視界に入るか、スマホ画面上のアイコンとしても見分けられるか。形状の明快さや背景とのコントラスト設計が、視認性を左右します。

【2】明視性(Legibility)

一目見て「何が描かれているか、どんな文字が書かれているか」が把握できる性能です。ロゴタイプやシンボルが過度に装飾されていたり複雑な構成になっていたりすると、瞬時の理解が妨げられます。とくにSNSや名刺といった小型・瞬間的な接触メディアでは、この明視性が決定的な意味を持ちます。

(参考記事:アルファベットのモチーフで作成した「イニシャルロゴ」のデザイン的利点とは - ロゴ制作のsynchlogo(シンクロゴ))

【3】識別性(Distinctiveness)

他のロゴや図形と混同されず、「そのブランドとして認識されるかどうか」という性能です。テンプレートやAI生成の普及により、似たようなロゴが氾濫する今、視覚的な個性が失われると記憶にも残りません。構造的な意味づけだけでなく、視覚上の差異によっても「そのブランドらしさ」を確保する必要があります。

(掲載ロゴ事例:株式会社アールペア、株式会社アルフレイム、株式会社ALSERIO、株式会社ライズトラスト、株式会社Life Innovation Japan、株式会社やまひろ運輸、大庭社会保険労務士法人、NEOファシリティ株式会社、ウェルフェア社会保険労務士法人、Agility Design株式会社)

【4】誘目性(Attractiveness)

数多くの視覚情報の中から、「自然と目を引くかどうか」という性能です。SNSフィードや駅構内の広告、検索結果のサムネイルなど、他ブランドのロゴと並ぶ場面では、視線を集める力が認知の起点になります。動き・形・色・配置といった視覚的戦略によって「注意を引く設計」が求められます。

March 15, 2013 Bristol, Tennessee USA.Greg Biffle waits for practice to begin..© 2013, Brian Czobat.autostock USA..

(画像引用元サイト:レーシングカーのボディはステッカーだらけ! ロゴがカッコいいから貼っているのではなかった

自動車情報・ニュース WEB CARTOP)

これらの性能は、単なる美しさの問題ではなく、「実用的に使えるかどうか」を判断する明確な基準です。建築でいえば、照明の明るさ、空調の効き、水回りの配置といった、居住性を支える設備のようなもの。視覚インフラとしてのロゴにとって、不可欠な条件といえるでしょう。

にもかかわらず──こうした視覚性能の重要性は、これまでロゴデザインの現場で十分に言語化され、共有されてきたとは言いがたいのが実情です。次に、その理由を探っていきます。

◆「設備(使いやすさ)」の設計が軽視されてきた理由

本来であれば、視認性・明視性・識別性・誘目性といった視覚性能は、ロゴにおいて最も基本的かつ汎用的な「使いやすさ」の指標であるべきです。しかし、現実にはこれらが体系的に扱われる場面はそう多くありません。それはなぜでしょうか。

その背景には、ロゴデザインが「感覚的な営み」として扱われてきた歴史があります。

優れたデザイナーたちは、こうした視覚性能の重要性を直感的に理解し、経験やセンスの中で適切に判断してきました。とくに訓練を受けたプロであれば、小さくしても潰れない、どんな背景でも埋もれないといった条件を自然と意識して制作に臨んでいるものです。

しかし、こうした判断基準が明文化されないまま、「経験則」として属人的に運用されてきたことが、視覚性能の軽視や過小評価を招いてきたのです。

この傾向は、ロゴの自作やAIツールの利用が一般化する中で、より顕著になっています。画面上で「よさそうに見える」ことだけを基準に判断されるケースが増え、現場での実用性を考慮した視覚設計が後回しにされがちなのです。

つまり、設備設計は「気づいていないから見落とす」性質の問題であり、特定のノウハウを持つ人間の中で完結してきたがゆえに、広く共有されることのなかった領域だといえます。

◆ロゴは「視覚による情報伝達装置」として設計すべき

ロゴは、見せるための「装飾」ではなく、情報を伝えるための「装置(ツール)」です。そしてその装置としての基本性能を担保するのが、ここまで述べてきた4つの視覚性能です。

この視覚性能は、かつてはプロの中で感覚的に共有されていた「暗黙知」に近いものでした。だからこそ、ロゴ制作がプロの専業だった時代には、あえて問題視されることも少なかったのです。

しかし今、ロゴは誰でも作れる時代になりました。自作ツールやAIを使って非デザイナーがロゴを作る機会も増えています。だからこそ、「使えるロゴとは何か」を明文化し、設計観点から再定義することが必要です。

見た目の美しさや構造的な意味だけでは、ロゴは「伝わる」存在にはなりません。情報が視覚的に届くという最低条件をクリアしなければ、ロゴは機能しないのです。

ロゴを設計するということは、視覚の設備を整え、ブランドと社会の接点を確保することに他なりません。それを怠れば、どれほど思想的に優れた構造や、洗練された意匠を備えていても──そのブランドの情報は、届くべき人に届かなくなってしまうのです。

まとめ|感覚的違和感の正体は、「設計不良」というシグナル

この「3つの設計ミス」によって、ロゴに対する「なんとなくの違和感」の正体に気付くことができたのではないでしょうか。

それは、「意匠(見た目)」「構造(意味・背景)」「設備(使いやすさ)」のいずれか、もしくはすべての設計に不備があることを示すシグナルにだったのです。

デザインというものは、本来とても感覚的な領域に属しています。

しかし、感覚的に評価されるものほど、実は裏側に明確な設計が求められますが、ロゴもまさにそのひとつなのでです。

ただ見た目を整えるだけでは、機能しません。ロゴは「情報を伝えるための視覚装置」であり、使われて初めて価値を発揮するものだと考えなければならないのです。

表層的なデザインに惑わされず、その奥にある「設計」の存在を見抜けるかどうか。

それが、ロゴ作成で成功するための「たった1つの視点」への第一歩になります。

では実際に、こうした「設計視点」を持ったロゴを作るには、どんな手段があり、何に気を付けなればならないのでしょうか?

次章では、様々な具体的ロゴ作成手段を取り上げ、それを再び「意匠・構造・設備」の3つの設計目線で比較していきたいと思います。

3.ロゴ作成方法別の比較|設計視点から見た強みと弱み

ロゴを作る手段には、大きく分けて「自作」「ロゴ作成ツール」「プロへの依頼」の3つがあります。

これらは、それぞれ費用感も作業工程もまったく異なり、選ぶ人のスキルや事情によって向き不向きが分かれます。

世の中には、こうした手段を比較する記事や動画も多く存在しますが、たいていは「料金」「手軽さ」「納期の早さ」など、目に見えやすい要素にばかり焦点が当てられています。

しかし、このコラムで一貫してお伝えしている通り、ロゴの成否を分けるのは「設計されているかどうか」。つまり、比較すべき本質は、「どの手段がどれだけ設計を担保できるか」にあります。

ここでは、「自作」「ロゴ作成ツール」「プロへの依頼」ついて、それぞれの手段が選ばれる背景を整理した上で、「意匠・構造・設備」の3つの設計視点からロゴ作成手段としての強み・弱みを比較し整理していきたいと思います。

ロゴ作成の3手段(自作・ツール・依頼)の特徴と選ばれ方

まずは現在主流となっている3つの手段について、選ばれ方や利用者層の傾向を整理してみましょう。

| 手段 | 特徴 | 主な利用者層 |

|---|---|---|

| 自作 | デザインツールを使って完全に自力で作る。自由度は高いが全責任も負う。 | 起業準備中、学生、費用が出せない個人 |

| ロゴ作成ツール | AIやテンプレートを使って半自動でロゴを生成。誰でも簡単にそれらしく作れる。 | スピード重視、仮ロゴ利用を想定する層 |

| プロへの依頼 | デザイナーにヒアリングや設計を任せ、目的に沿ったロゴをオーダーメイドで制作。 | 法人、事業化済みの個人、ブランディング重視層 |

選択肢が増えたことは良いことですが、反面、「どれが良いか」「どう選ぶべきか」に迷う人が増えているのも事実です。

このとき、料金や納期だけで判断してしまうと、後々「なぜかしっくりこない」という感覚に悩まされることになります。

なぜなら、ロゴの完成度はどの手段を選んだかではなく、どこまで設計されているかで決まるからです。

「意匠・構造・設備」で見る各手段の評価

ここからは、ロゴに必要な3つの設計要素──「意匠(見た目)」「構造(意味・背景)」「設備(使いやすさ)」の観点から、それぞれの手段を比較してみましょう。

◆意匠設計(見た目)

- 自作: ロゴデザイン経験のない人が作るため、「設計」の意識どころか、見た目をきっかけに作る以外ない。

- ツール: AIで生成されるロゴは要件定義なしに作られており、既に出来上がっているテンプレートロゴも仮定の要件定義をもとに作られていることから、自身の要件と合わなければ整合性のない見た目となる。また、どのロゴも採用されやすいよう「無難な」デザインがされているため、個性が弱く、他ブランドと似てしまうリスクがある。

- 依頼: 業界特性・印象戦略・差別化を踏まえて、適切に意匠設計される。唯一「見た目の戦略設計」が可能な手段。

◆構造設計(意味・背景)

- 自作: ブランドの意図や想いはあるものの、それを視覚構造に落とし込む技術がないと伝わらない。

- ツール: そもそも意味付け機能はない。「なぜこの形か」に論理的説明がつかない。

- 依頼: ブランド理念・事業内容・ターゲットとの整合性を設計に反映できる。構造的な意味設計が可能。

◆設備設計(使いやすさ)

- 自作: 出力形式・サイズ調整・色展開など、実務での不備が多発する。用途を想定した設計になっていない。

- ツール: 高解像度での出力やSVG対応はあるが、展開設計はユーザー任せ。環境適応力に限界がある。

- 依頼: 印刷・Web・アイコン用途など、運用を見越した納品設計が行われる。再現性・展開性に優れる。

このように比較すると、「設計を包括的に担保できる」のは、プロ依頼だけであることがわかります。

ただし、他の手段がまったく使えないというわけではありません。設計上の特性と限界を理解したうえで使い分けることが重要なのです。

なぜその方法だけでは完璧なロゴにならないのか

ここでは、あえて各手段の「設計的な限界」を明確にしておきましょう。

- 自作の限界:

自己満足の意匠になりがちで、意味の構造化も不十分。設備面でも「後で困る」問題が起きやすい。 - ツールの限界:

意匠は最低限整うが、構造はゼロ、設備は汎用。ロゴに「自分の事業らしさ」が宿らない。 - 依頼の限界:

最大の落とし穴は、「依頼すれば完璧になる」という思い込み。

設計を引き出すには、依頼者側の意図や共有姿勢が不可欠で、それがなければプロでも正解にたどり着けない。

このように、どの方法においても「できること」と「できないこと」があります。

しかし、ただ一つ言えるのは、設計を放棄した選択肢は、どんなに見た目が整っていても失敗することが確定しているということでしょう。

最後に問われるのは、あなた自身の「設計視点」──依頼者が持つべき意識とは

ツールか、依頼か、自作か──

どんな手段を選ぶにしても、最終的に問われるのは「設計の視点を持っているかどうか」です。

あなたが作るロゴは、ただの図形ではなく、情報を伝える装置であるべきです。

その設計責任を、すべてツール任せにしてしまうのか。プロに依頼しても、設計の方向性を提示せずに任せきってしまうのか。

ロゴ作成の成否を決めるのは、「誰に頼んだか」ではなく、「どう考えて設計したか」です。

ロゴを依頼する際には、ぜひこう問いかけてみてください。

- このロゴは、何を伝えるために作るのか?

- どんな場面で、誰に対して機能させたいのか?

- そのために必要な設計要素は何か?

それに答えられる依頼者こそが、本当の意味でロゴを「作った」人なのです。

4.成功するロゴ作成・ロゴデザインとは?設計された実例に学ぶ

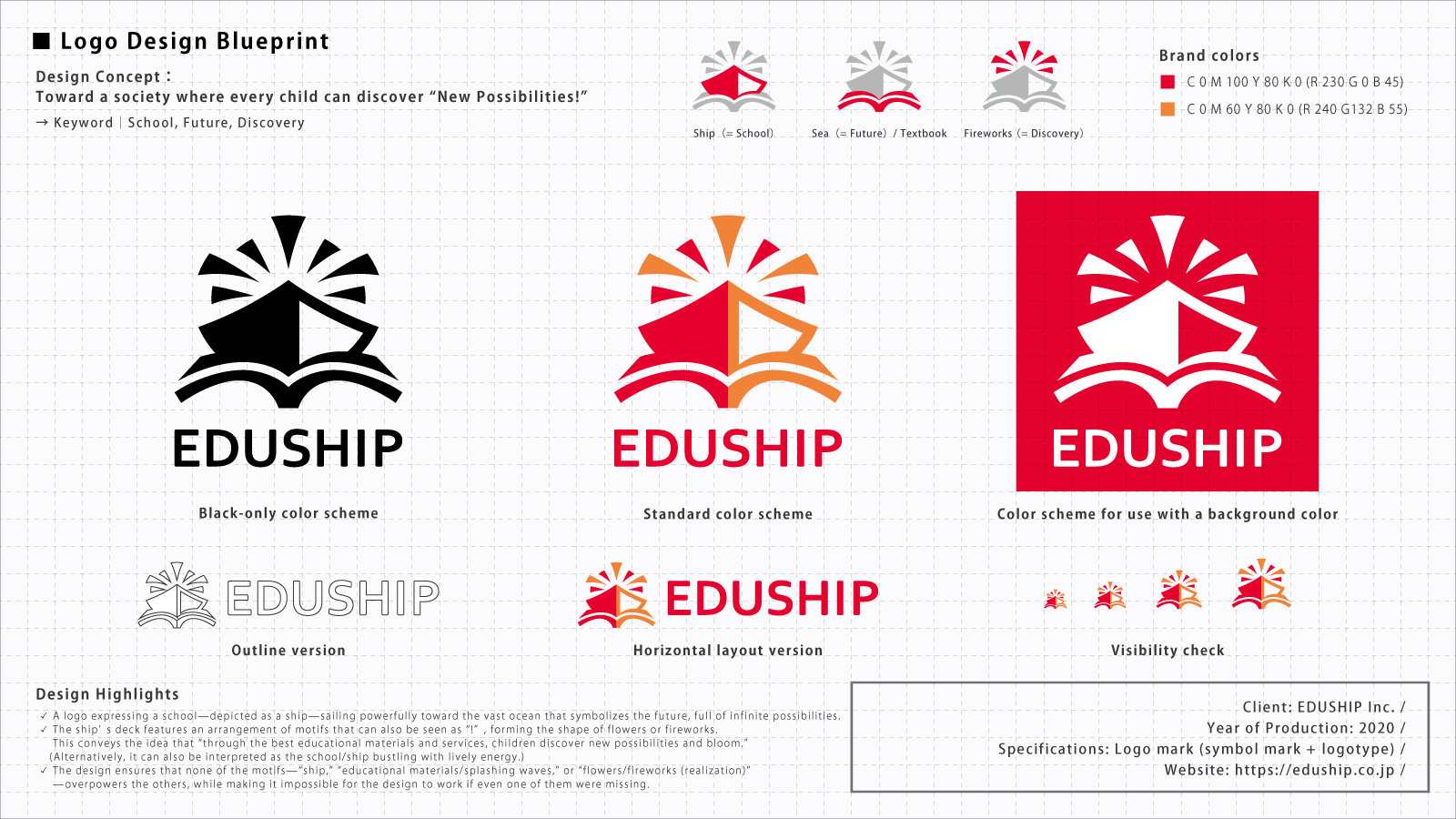

ここまでの章では、「ロゴ作成がうまくいかない理由」を3つの設計要素──意匠・構造・設備──の視点から整理し、それらをどう設計すべきかという考え方を示してきました。では実際に、それらの設計要素がすべて意識され、成果につながったロゴとは、どのようなものなのでしょうか。

この章では、私たちsynchlogoが実際にロゴ作成を担当したエデュシップ(EDUSHIP)株式会社の事例を取り上げ、「設計されたロゴ」がどのようなプロセスを経て形づくられたかを、具体的にご紹介します。

◆紹介する事例「エデュシップ株式会社」様の設立背景

エデュシップ株式会社は、新たな学校教材・サービスを開発し、学校へと届ける事業を中心に、日本の学校教育現場と向き合う企業として2020年10月に設立されました。近年の日本の教育現場では、子ども達の平均的な学力自体は高いものの、生徒が同じことを同じタイミングでやるという画一的教育によって、1人1人の個性が尊重されづらく、「子どもの自己肯定感の低下」が課題となっています。その課題に対し、サービスで未来を切り拓いていこうと、「子どもたち一人一人が『新しい可能性!』を発見できる社会へ」のスローガンと共に、学校教材企業として90年の歴史を誇る教育同人社との”共創”により同社はスタートしました。

それでは、この背景も踏まえ、EDUSHIPのロゴはどのように設計されたのか?

次のセクションから、「ロゴ作成の設計素材の発見」から順に、そのプロセスを段階的に見ていきたいと思います。

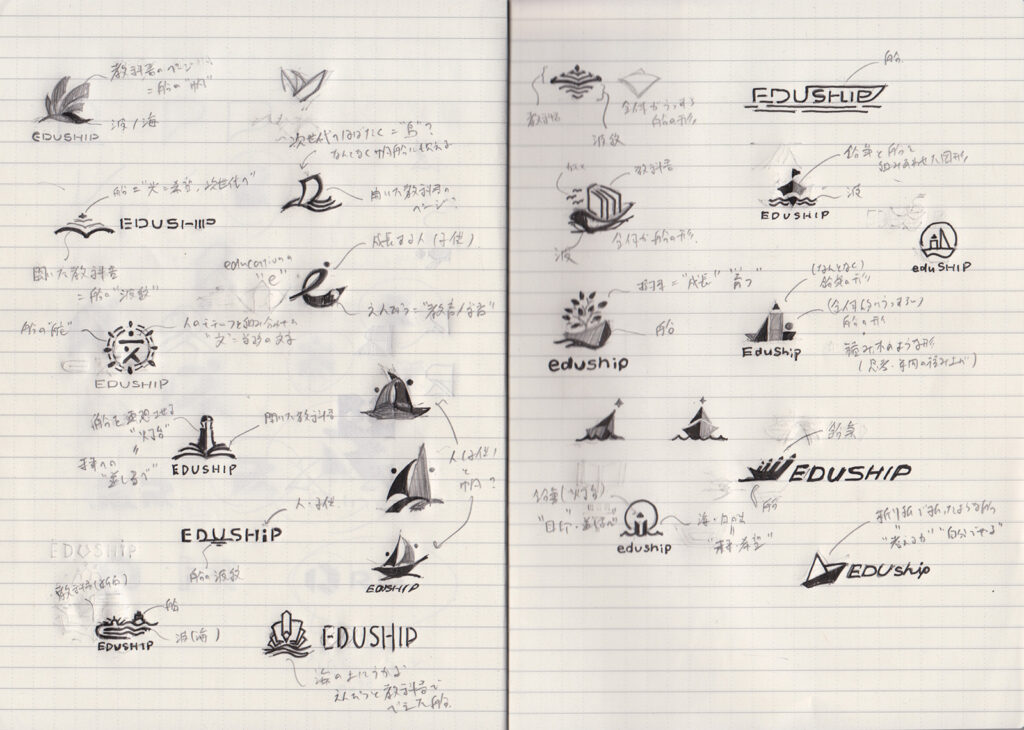

ロゴ作成は「設計素材」を見つけるところから始まる

ロゴ作成は、白紙からいきなり始まるものではありません。その出発点には、かならず“設計のタネ”となる情報が存在します。

たとえば、企業であれば理念・社名の由来・ヴィジョン。商品であればコンセプトや開発の背景──こうした情報の中から、ロゴのデザインを形づくるためのヒントを探し出すことが、最初のステップとなります。

そして、そうした情報の中から「意匠(見た目)/構造(意味・背景)/設備(使いやすさ)」という3つの視点で価値あるものを見つけ出せたとき、それはロゴ設計の“素材”になります。

私たちはそれを「設計素材」と呼んでいます。

EDUSHIP株式会社の場合、創業当初からしっかりとした企業理念とヴィジョンが策定されており、設計素材を見つける上での情報基盤が非常に整っていました。

その想いは、社名にも端的に表れています。

「EDUSHIP」という社名は、「EDUCATION(教育)とSHIP(船)/SHIPMENT(発送)」を組み合わせた造語であり、特に「SHIP」には──

「これからの時代に必要なあらゆる教育を届け、子どもたちが未来へ進んでいくための『船』のような存在でありたい」

という願いが込められていました。

この言葉は、まさにロゴ設計における中核的な設計素材そのものでした。

そのため私たちは、「船というモチーフをロゴに取り入れることは必須である」と早い段階で判断しました。

しかし同時に、単純に“船”のシルエットやアイコンを使ってしまうと、海運業や船舶会社のような業種と誤解されかねないという懸念もありました。

(掲載ロゴ事例:茂弘海運有限会社、岡本海運株式会社、山陽海運株式会社、若松海運有限会社)

ロゴは、シンプルであればあるほど誤解されやすい。

意図をストレートに出しすぎると、かえってブランドの本質とはズレた印象を与えてしまうリスクがあるのです。

そこで私たちは、「船というモチーフを“教育”と結びつけ、EDUSHIPらしさをきちんと伝えること」を設計方針として設定し、クライアントとその考えを共有しました。

単なる“船”ではなく、「教育を未来へ届ける船」「子どもたちを乗せて進む船」というストーリーを、ロゴとしてどう視覚化できるか。

そのためには、意匠・構造・設備の3視点からデザインを再構成していくことが必要になります。

このように、設計素材は「見つける」ことが目的ではありません。

見つけた素材をどう翻訳し、適切にデザインへと構築していくか。

それこそが、ロゴデザインの真のスタートであり、「設計」と呼ぶに相応しいロゴ作成の本質でもあるのです。

意匠・構造・設備──3つの視点でロゴをどう構築したか

ロゴの設計素材が見つかったとしても、それだけで「伝わるロゴ」にはなりません。

むしろ本質的に重要なのは、見つけた素材をどのように視覚的なデザインへと変換していくか──つまり、その設計プロセスが大切になります。

前項で明らかにしたように、EDUSHIPの社名や理念には「教育を未来へ届ける船でありたい」という明確な意志が込められていました。しかし、そのまま“船”を描いただけでは、意図と異なる方向に受け取られるおそれもあります。だからこそ、素材に潜む「意味」を丁寧に読み解き、意匠・構造・設備の3つの設計視点から慎重にヴィジュアルへと翻訳していく必要がありました。

ここでは、EDUSHIPロゴの完成に至るまでに実際に私たちが設計していった3つの視点──

「意匠(見た目)/構造(意味・背景)/設備(使いやすさ)」について、それぞれの設計方針と表現への落とし込みをご紹介します。

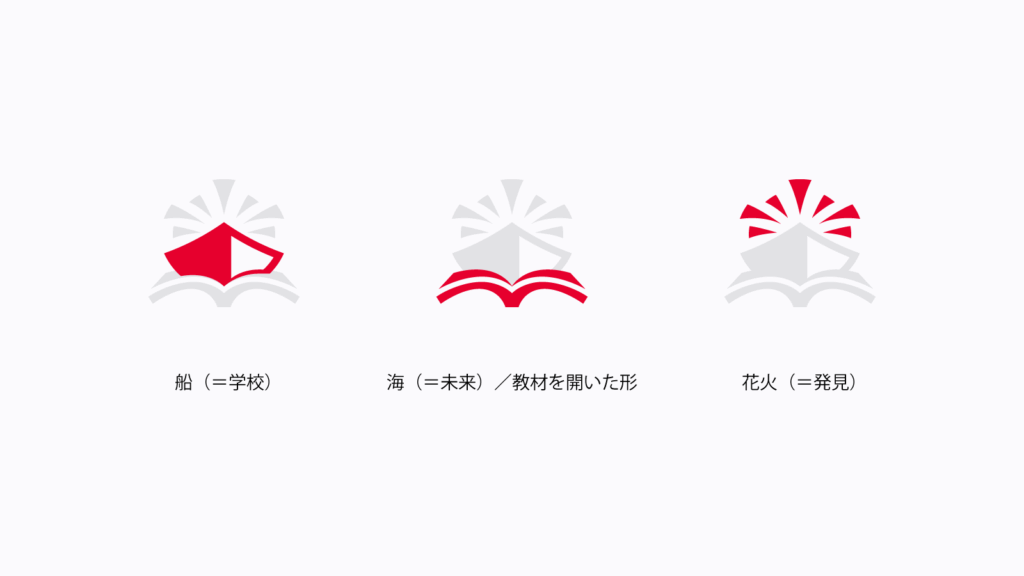

◆意匠(見た目):教育の場にふさわしい“快活さ”をどう描くか

社名「EDUSHIP」に込められた想いを視覚的に伝えるためには、船のモチーフが不可欠であるという点には、当初からクライアントとの認識が一致していました。しかし、それをあまりにストレートに表現すると、海運会社や船舶関連事業と誤認されるリスクがありました。

そこで私たちは、「教育現場」に注視した企業であることが一目で伝わるヴィジュアルを模索する必要がありました。

そしてそのためには、大人だけでなく子どもにも伝わるロゴであることが重要だったのです。

そのため、抽象化しすぎず、かといって説明的にもならない、単純で親しみやすく、平易で分かりやすい図形表現が求められました。

そこで私たちは、教育らしさや子どもたちの存在感をヴィジュアルに盛り込むことで、EDUSHIPならではの“教育ブランド”としての印象をつくることを意匠設計の軸としました。

具体的には、教育現場の主役である子どもたちを象徴する「元気さ」「明るさ」「前向きさ」といった要素を形や動きで表現。

図形のシルエットや構成には、そうしたポジティブな感情が一目で伝わるよう、快活さと希望に満ちた雰囲気をデザインしました。

このようにして、「船」というモチーフを活かしつつ、「教育を未来へ運ぶ希望のシンボル」というEDUSHIPのブランド像を視覚的に確立したのでした。

感じさせる書店のようなロゴに見えるというクライアントの感想がきっかけで、快活さを表す「動」を感じさせるデザインへと変更していった。

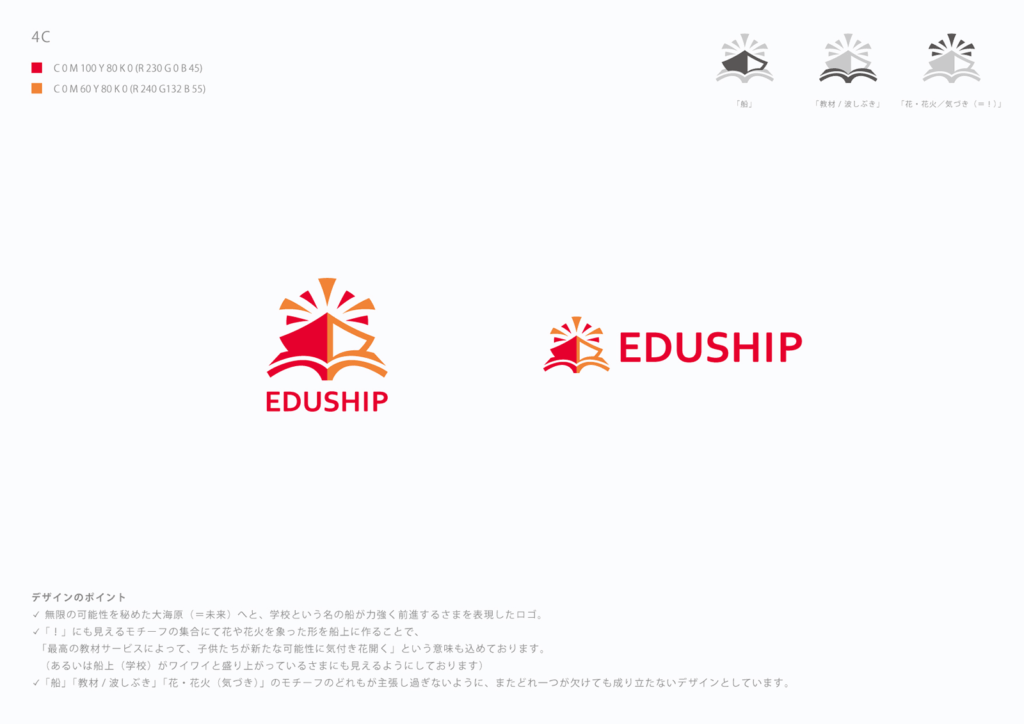

◆構造(意味・背景):スローガンや事業内容を、図形として語らせる

ロゴが持つもう一つの重要な機能は、「意味や背景を語る」ことです。

企業の理念やヴィジョン、事業の内容などを、図形の構造に組み込むことで、ブランドのメッセージ性を高めることができます。

そこで、「子どもたち一人ひとりが『新しい可能性!』を発見できる社会へ」というEDUSHIPのスローガンに再度注目し、私たちは「発見」や「可能性の開花」といったイメージを視覚的に翻訳することを検討することにしました。

そこで浮かび上がったのが、“花火”を思わせるような放射状の図形です。

花火は、突発的かつ象徴的に新しい視界が広がるモチーフであり、「発見」や「驚き」の象徴です。

さらに、教材を届けるという同社の事業内容を踏まえ、「本」をイメージさせる図形を、船が浮かぶ海(波)の表現として取り入れました。

これらの要素は、船・本・花火と一見バラバラな印象を与えるかもしれません。

しかし実際には、「教育によって子どもたちを未来へと送り出す」というEDUSHIPという名の物語に基づいた設計であり、EDUSHIPが見据えた未来であるSociety 5.0:「課題解決」と「価値創造」の時代に対する答えにもなっています。

このように、ロゴを構造的に支える各要素は、そのストーリーを語る“登場人物”としてそれぞれの役割を全うしています。

そしてこれにより、EDUSHIPのロゴは「教育コンテンツを通して、未来の可能性を開花させる」という企業の構造的なミッションを、ロゴで表現することに成功しているのです。

◆設備(使いやすさ):視認性と再現性を支える“安定構造”

どんなに優れた意匠や意味が込められていても、ロゴが実際に機能しなければ本末転倒です。

パンフレット、Webサイト、SNS、名刺、屋外看板など、さまざまな使用環境において視認性・再現性・判別性を保つこと──それが設備設計の本質です。

私たちはこの点において、「船の正面形」が持つ左右対称の安定構造に着目しました。

この対称性は、人の目に自然で違和感がなく、形としてもブレにくいため、縮小表示やモノクロ印刷でも視認性が損なわれにくい特性を持ちます。

さらに、複雑すぎない形状、適度な線の太さ、図形の密度を調整することで、デジタルと印刷媒体の両方においてロゴが常に高いパフォーマンスを発揮できる設計を追求しました。

今回は特に、最小利用サイズとしてファビコン(ブラウザのタブに表示される16px四方のアイコン)での使用が早い段階から想定されていたため、極端な縮小にも耐えうる性能が求められました。仮に、小さなサイズでも仮に見えづらくなったとしても、この「対称性」によって、実像を脳内補完してくれる訳なのです。さらに、出力手段(印刷・デジタル)ごとの再現性テストを実施し、線の太さや図形の重なりが潰れないか、極小サイズでもシルエットが保たれるかといった点も事前に確認しています。

制作実績

デザインスタジオ・エル|長野のブランディングデザイン会社)

◆まとめ:3視点の設計によって完成したEDUSHIPのロゴ

最後に、意匠・構造・設備の各視点からの設計内容を簡潔に整理すると、以下の通りです。

| 設計視点 | 内容 |

|---|---|

| 意匠(見た目) | 子どもにも分かりやすく、未来への期待が感じられる平易な図形構成。船をベースに花火で広がりを加える。 |

| 構造(意味・背景) | 本=教材、花火=発見。企業スローガンや事業内容と密接に結びついた意味設計。 |

| 設備(使いやすさ) | ファビコン対応など極小サイズでも機能。左右対称構造・図案密度・明視性を重視した実用性。 |

このように、EDUSHIPのロゴは「設計素材」をもとに、見た目・意味・使いやすさをバランス良く統合した設計ロジックによって生み出されました。

感性やセンスだけではなく、論理的な思考によって成り立っていることこそ、ロゴ設計の真髄です。

現場で証明された「設計」の力──ロゴ作成が成功するとはどういうことか?

ロゴは「設計」で終わるものではなく、実際に使われて初めてその設計の良し悪しが試されます。たとえ見た目が洗練されていても、現場で「伝わらない」「使いづらい」といった問題が生じれば、それは設計の失敗といえるでしょう。

EDUSHIPのロゴは、意匠・構造・設備の3視点を踏まえた設計が行われました。本章では、実際に使用されている場面をもとに、それぞれの視点がどのように機能したかを振り返ってみたいと思います。

◆見た瞬間に明るさが伝わる──「意匠設計」の効果が生きた場面

EDUSHIPのロゴは、教育をテーマにする社会的責任ある企業にふさわしく、また明るさ・元気さが即座に伝わるビジュアルにすることも目指しました。そして出来上がったロゴは、複雑な装飾は排除し、できるだけ直感的にわかる平易な図形によって、社会的信頼性が感じられる「風格」と、子ども達にも安心・やさしさが感じてもらえる「親しみやすさ」という2つのイメージの獲得に成功しています。

その成果は、様々な広告媒体への使用において発揮されています。【画像01】では他の関係機関のロゴと並んでいる箇所が見られますが、それらのロゴと同様の信頼感を感じることができます。また【画像02】では、子どもたちへ配布される教材にも違和感なくロゴがおさまっています。このようにロゴが単なる企業マークとしてではなく、企業の「顔」として、初対面の相手にポジティブな印象を与える役割を果たしている様子が分かると思います。

◆ EDUSHIPらしさが言葉に頼らず伝わる──「構造設計」が担うメッセージ性

EDUSHIPのロゴは、「教材を届ける船」「子どもたちの新しい可能性を支える花火」など、企業の理念やスローガンに基づいたモチーフで構成されています。これにより、ロゴ単体でもブランドの中核メッセージがにじみ出る設計となっています。

たとえば【画像03】のような講演やプレゼンテーションといった場面で、会社の理念や考え方などを逐一説明しなくとも、ロゴを見ただけでEDUSHIPというブランドの方向性や想いを伝えることができています。

教育というテーマが、多くの企業と類似しやすい中で、この「意味を内包する構造」は差別化に大きく貢献しています。

◆ファビコンから梱包箱まで──「設備設計」が支えた圧倒的な汎用性

設備設計の成果として、ロゴは極小サイズから大型印刷まで、あらゆるメディアで視認性と再現性を維持しています。

たとえば、Webサイト用のファビコンとして使用される際は、数ミリ単位の小ささで表示されるため、「明視性」「視認性」「識別性」「誘目性」といった基本性能が厳しく問われます。EDUSHIPのロゴはその条件下でも、形状がつぶれることなく機能しています。

また、段ボール箱や看板、ロゴパネルといった物理的に大きな媒体に展開された際にも、ロゴの構造的なシンプルさが活きています。グラデーションや細かい線の多用を避け、太さや塗り面のバランスを工夫したことが、印刷上のトラブルを防ぎ、長期的なコストパフォーマンスにもつながっています(【写真04】【写真05】)。

◆クライアントの実感が、ロゴ設計の成果を物語る

ロゴ設計において重要なのは、単なる「納品物」ではなく、依頼主のビジョンや活動と深く結びついた存在であることです。

EDUSHIPのロゴに対して、クライアントであるEDUSHIP株式会社の経営陣から、以下のようなフィードバックをいただきました。

一度のお打合せで、要所を押さえたデザイン案が届き、非常に驚きました。また、ラフも含めて都度情報共有頂いたおかげで、チーム内の議論も活発になり、方向性のブレが無く、進めることが出来ました。弊社のビジョン・ミッションが見事に体現されたロゴになり、大変満足しております。(―synchlogo「お客様の声」より)

これは、意匠・構造・設備の3視点から丁寧に設計を進めたことが、単なるデザインではなく「企業の想いを形にする仕事」だったことを裏づける証言といえ、「設計」という視点が、ロゴ作成を成功へと導くカギになることが検証できたのではないかと思います。

(画像引用:EDUSHIPのロゴが完成しました!

EDUSHIP)

5.ロゴ作成・ロゴデザインを成功に導く「設計視点」の実践ガイド+チェックリスト

前章の実例を通して、「意匠(見た目)」「構造(意味・背景)」「設備(使いやすさ)」という3つの設計視点こそが、ロゴ作成の成功を左右する決定的な要因であることを確認しました。

しかし──その視点を理解しているだけでは、実際の制作や依頼の場で活かすことはできません。

ここからは、誰でもすぐに使える「ロゴ作成 設計チェックリスト」をもとに、設計視点を実務に落とし込み、失敗を防ぐための具体的な方法をご紹介します。

自作・ツール・プロ依頼のいずれにも使える汎用的なテンプレートとして、ぜひ活用してください。

設計視点を“持つ”だけではロゴ作成は成功しない

ロゴ作成において、「意匠(見た目)」「構造(意味・背景)」「設備(使いやすさ)」という3つの設計視点を理解することは、確かに第一歩です。しかし、それだけでロゴが成功するわけではありません。

なぜなら、ロゴ作成の現場は判断の連続であり、その一つひとつの場面で設計視点を正しく使いこなさなければ、意図は簡単に形骸化してしまうからです。

たとえば、自作でロゴを作る場合。頭では「意味や背景を意識しよう」と考えていても、いざデザインツールを前にすると、つい見た目の好みに引っ張られます。ツールやAI生成を使う場合も、出てきた案の中から「一番かっこいい」ものを選びがちで、構造や設備の観点が後回しになります。

プロに依頼するケースでも同じです。設計視点を持っていても、それを言語化せずデザイナーに丸投げしてしまえば、完成品が設計意図とずれてしまう可能性は高くなります。

つまり、設計視点は理解して終わりではなく、使って初めて意味があるということです。

しかも、その「使い方」には一定の順序と基準があります。順序を誤れば、設備面の欠陥が後から露呈したり、構造が薄いためにブランドの象徴性が弱まるといった問題が起こります。

この章では、そうしたミスを避けるために、設計視点を実務で活かすための具体的ステップと、誰でも利用できる「設計チェックリスト」をご紹介します。これに沿って判断を重ねていけば、自作・ツール・依頼のいずれの方法でも、設計の抜け漏れを最小限に抑えることができます。

「意匠・構造・設備」を実務で活かすための3ステップ

設計視点を持っていても、それをロゴ作成のプロセスに正しく組み込めなければ意味がありません。

そこで、意匠(見た目)/構造(意味・背景)/設備(使いやすさ)という3つの視点を実務に反映させるための手順を、次の3ステップに整理しました。

◆Step1:事前整理──設計の土台をつくる

- ロゴの目的(何を伝えるためのロゴか)

- ターゲット(誰に向けて伝えるのか)

- 使用環境(どんな媒体や場面で使うのか)

この3つを必ず言語化し、書き出します。これが設計全体の基準点となり、後の判断をぶらさない「軸」になります。

◆Step2:設計要素の検証──意匠・構造・設備を点検

- 意匠:第一印象・配色・形状・フォントの選択理由は目的やターゲットと一致しているか?

- 構造:ロゴに込めた意味や背景は明確か? その意図はターゲットに伝わる設計になっているか?

- 設備:視認性・明視性・識別性・誘目性の4性能を満たしているか?

この段階では「好み」ではなく、事前整理で書き出した条件との整合性を基準に判断します。

◆Step3:修正と再設計──欠点を埋める改善ループ

検証で不足や不一致が見つかったら、必ず修正し、再度Step2の検証を行うことが重要です。

特に設備面の問題は、使い始めてから気づくことが多いため、可能であれば実際の使用サイズや背景色でテストを行い、実運用を想定した改善を行います。

この3ステップを踏むことで、「設計視点を知っているだけ」の状態から、実際にロゴを作れる/選べる/修正できる状態へと進化できます。

次のH3-3では、この3ステップのStep2にあたる「意匠・構造・設備の検証」を、誰でも使える具体的なチェックリストとしてご紹介します。

ロゴ設計チェックリスト(意匠・構造・設備別)

以下のチェックリストは、ロゴ作成方法や手段を問わず、すべてのロゴに適用できる設計基準です。

制作途中でも完成後でも構いません。各項目を順番に確認し、「はい」と答えられない項目があれば、設計の見直しが必要です。

◆ 意匠(見た目)のチェック項目

- 配色はブランドの目的やターゲット層に沿っているか?

- 形状は業界や用途にふさわしいか?(誤解を招く形ではないか)

- フォントはブランドイメージと一致しているか?

- 他社・他ブランドと見た目が似すぎていないか?

- 第一印象とブランドの本質にズレがないか?

◆構造(意味・背景)のチェック項目

- ロゴには明確な意味や背景ストーリーがあるか?

- その意味はターゲットにとって価値がある内容か?

- モチーフや形状の選択理由を説明できるか?

- 企業理念・事業内容とロゴの構造は整合しているか?

- デザインの意図が他人にも伝わる形になっているか?

◆ 設備(使いやすさ)のチェック項目

- 縮小しても視認できるか?(例:ファビコン、SNSアイコン)

- 白黒や単色でも再現可能か?

- 遠距離からでも認識できるか?(看板・屋外広告)

- 他ブランドと混同されない形状になっているか?

- 多くの視覚情報の中で自然に目を引くか?

◆推奨の使い方

1案ごとに◎・◯・△で評価し、全体のバランスを可視化します。

◎が多い案は「設計が整っているロゴ」、△が多い案は「改善が必要なロゴ」です。

この15項目をすべて「◎」と答えられるロゴは、意匠・構造・設備の3つの視点がバランスよく設計されているといえます。

逆に「△」がある場合は、その項目が設計上の弱点であり、改善の優先ポイントになります。

次節では、このチェックリストを自作・ツール・プロ依頼それぞれでどう活用すれば効果的かを具体例とともに解説します。

チェックリストの活用例(自作・ツール・依頼)

同じチェックリストでも、自作する場合とツールを使う場合、そしてプロに依頼する場合とでは使い方が異なります。

ここでは、それぞれのケースにおける効果的な活用方法を具体的に紹介します。

◆自作ロゴの場合

- 制作前:Step1(事前整理)の時点で、意匠・構造・設備の全項目を確認し、方向性を固める

- 制作途中:複数案を並べて、項目ごとに◎◯△で自己評価する

- 完成後:外部の第三者(同僚・友人・ターゲット層)にも同じ項目でチェックしてもらい、主観だけに頼らない

ポイント:制作途中での自己評価が最も重要。完成後に全項目を修正しようとすると負担が大きくなるため、早い段階で弱点を洗い出す

◆ロゴ作成ツール・AI生成ロゴの場合

- 生成後すぐ:提案された複数案をこのチェックリストで評価し、◎や◯が多い案だけを候補に残す

- 弱点補強:例えば「設備」項目で弱点が多い場合は、ツール内でサイズや色を変更して補強する

- 最終判断:構造(意味・背景)がゼロの場合は、後からストーリーや根拠を加えて運用する

ポイント:ツールやAIは「意匠」に偏りがちなので、設備と構造の補強を意識する

◆プロに依頼する場合

- 打ち合わせ前:自社の条件や要望を、このチェックリストの項目に沿って整理しておく

- 提案案の評価:提出された案を感覚で選ばず、項目ごとに評価して改善要望を明確化する

- 修正依頼時:不足している項目(例:「白黒再現ができない」)を具体的に指摘し、修正範囲を絞る

ポイント:依頼者側が設計基準を持っていると、デザイナーとのコミュニケーションが効率化し、完成度も高まりやすい

◆まとめ

自作・ツール・依頼のいずれにおいても、このチェックリストは「感覚ではなく基準で判断する」ための道具です。

ロゴ作成は好みや直感に流されやすいプロセスだからこそ、こうした基準を設けることで、完成後に「なんとなく違う」と感じるリスクを大幅に減らせます。

まとめと次のアクション

ロゴ作成を成功させるために必要なのは、単なる「センス」や「見た目の良さ」ではありません。

本当に重要なのは、意匠(見た目)/構造(意味・背景)/設備(使いやすさ)という3つの設計視点を、制作や依頼のプロセスに組み込み、判断の基準として使い続けることです。

この設計チェックリストは、そのための実践ツールです。

自作・ツール利用・プロ依頼のいずれにも対応でき、制作途中や完成後の自己診断に加え、デザイナーとのやり取りにも役立ちます。

◆次のステップ

- 今お使いのロゴ、または制作中の案に対して、チェックリストを適用してみてください。

- 「△」が多い項目は改善ポイントです。すぐに修正できない場合は、次回のロゴ制作やリニューアル時の参考として記録しておきましょう。

- 新しいロゴを作る際は、Step1(事前整理)→Step2(設計要素の検証)→Step3(修正と再設計)の流れを繰り返し、設計の精度を高めてください。

設計視点は、一度学んだだけでは定着しません。

しかし、このチェックリストを使って繰り返し検証と改善を行う習慣を持てば、どんな制作方法でも「伝わるロゴ」「使えるロゴ」にたどり着くことができます。

次章では、本記事全体のまとめとして、設計視点を持つことの本質と、ロゴ作成の成功につながる思考法を改めて整理します。

6.まとめ|ロゴ作成・ロゴデザインを成功に導く“たった1つの視点”

ロゴ作成がうまくいかない理由は、見た目の良し悪しやデザイナーの技術不足だけではありません。

その多くは、「意匠(見た目)」「構造(意味・背景)」「設備(使いやすさ)」という3つの要素を統合する“設計視点”の欠如にあります。

設計視点を持つことのメリット

- 第一印象や好みに左右されず、目的と戦略に沿ったロゴを選べる

- 意味や背景が明確で、ブランドの象徴として長く使える

- 使いやすさが担保され、あらゆる媒体で機能する

感覚や偶然ではなく、論理的な基準で判断できることが、設計視点を持つ最大の強みです。

今日からできる3つのアクション

- 設計チェックリストを使って現行ロゴを診断する

→ 弱点を明確化し、改善やリニューアルの指針にする - 次回のロゴ作成プロジェクトで「意匠・構造・設備」の順に確認する

→ 設計の抜け漏れを防ぐ - 他の事例や成功例を研究する

→ 設計視点の引き出しを増やす(関連コラムへの内部リンク)

ロゴは、あなたの事業やブランドの「旗印」です。

その旗を長く高く掲げ続けるには、デザインセンスだけでなく、設計という確かな土台が必要です。

今日から、あなたのロゴ作成にこの“たった1つの視点”を取り入れてみてください。

それが、失敗しないロゴ作成への最短ルートとなります。

ロゴ設計に迷ったら、専門家に相談を

「自分でチェックしてみたけれど判断に自信がない…」

「プロに依頼する前に、設計の方向性を整理しておきたい…」

そんな時は、ぜひ無料のロゴ設計相談サービスをご利用ください。

無料相談フォームはこちら → ロゴ設計相談ページへ

事業内容や目的に沿った設計視点の整理から、具体的な改善案まで、デザイナーが直接アドバイスします。

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ