ロゴ制作・ロゴデザインを依頼するならsynchlogo(シンクロゴ)

ロゴコラム

COLUMN

【ショップロゴ】競合店との差別化に貢献するお店のロゴの作り方とは

カテゴリー

優れたショップロゴの条件とは何でしょうか?洗練されたデザインで見栄えが良く、人に自慢したくなるようなロゴのことでしょうか。確かに、視覚的に魅力的で、目を引くデザインはロゴに求められる要素のひとつですが、単に見た目が良いだけでは優れたロゴとは言えません。ロゴには、提供している商品やサービスなどの個性を象徴し、世の中へと広く伝えるという役割があることから、兎にも角にもそのブランドに「似合っている」ことが最も大切になるのです。例えば、シンプルで力強いデザインが求められるスポーツブランドのロゴや、柔らかく親しみやすい印象が必要なカフェのロゴでは、そのデザインのアプローチが全く異なることは、デザインに精通していなくとも直感的に理解できるかと思います。

また、「似合っている」ことが大切だという点は、時代や文化の背景にも関わってきます。例えば、流行に左右されすぎるデザインや、過剰に派手なデザインは、一時的に注目を集めても、長期的に見るとブランドの価値と合わないことがあります。逆に、シンプルでありながら、そのブランドの核を捉えたロゴは、時代を超えて愛されることが多いのです。

結論として、ロゴは「似合っている」ことが一番重要です。そして、ブランドの個性や特徴を捉え、それらに似合うデザインで作られたのが優れたロゴなのです。そしてこのコラムは、その「似合っている」が特に上手く実現できた、ある飲食店ロゴのデザインプロセスを記したものになります。

ロゴデザイン案件の概要

紹介するのは当サービスが制作した事例で、2023年にオープンしたラーメン店「麺屋 二二一(ふじい)」のロゴです。出店先は東京屈指のラーメン店激戦区のひとつである神田神保町であるため、ラーメンの味はもちろん、ブランディングにも一流のクオリティが必要でした。

同店はTKM(たまごかけ麺)という、麺にタレと生卵をからめて食べるユニークなスタイルのラーメンを提供しています。スープなしのラーメンはシンプルで、味にごまかしが効かないため、素材一つひとつの個性が際立ちます。そのため、すべての材料の質を高く保つことが必須です。このロゴ制作では、そんな個性的なラーメンに相応しい、まさに「ブランドに似合うロゴ」を作り上げることが求められました。

デザインコンセプトの設定

神田神保町は競合店がひしめき合うエリアであることから、ラーメンの味はもちろん、外観や内装などのデザインにも明確な差別化が必要でした。特にロゴは、店頭の目立つところに掲げられることから、特に重要な役割を担っていました。

そして、他店とは異なるロゴを作り出すためには、独自のデザインコンセプトが必要です。

同じようなコンセプトだと、どんなに工夫しても他店と似たようなロゴにしかなりません。店が「TKM(たまごかけ麺)」というユニークなコンセプトのラーメンを採用しているように、ロゴも他店とは明快に違いのあるデザインコンセプトを設定しなければならないと感じました。

そんな中、現地調査等を通して注目したのは、店舗のサイズでした。

(画像引用:麺好き(めんこい)ブログ、立ち喰いStyle)

今回出店する店舗の間取りは、奥に向かって細長く、間口もあまり広くありません。そのため、ロゴを入れた看板などは小規模なものしか設置できなさそうでした。また、この店舗で以前営業していたのもラーメン店で、その外観を調べてみると、建物の幅いっぱいの看板を設置するなど、やはり小さいなりに目立たせようと苦心していた様子がうかがえました。

これらを見て考えたのは、以前のラーメン店のように店舗の「小ささ」に抗おうとするのではなく、逆にその「小ささ」を受け入れ、小さいことを逆手に取ったやり方で、何か他店との差別化につながることができないか、ということでした

そこで思い付いたのが、小さいけど目立つ、「判子」のデザインコンセプトでした。

(画像引用:書道専門店 大阪教材社)

発想の源は書道作品でいうところの「落款」です。書道作品は店舗そのもの、作者を示す落款をロゴと考え、そういったコンセプトであれば、ロゴを店舗入口付近に小さなサイズで掲げても、外観のアクセントとなると考えたのです。

落款のような使い方をした判子には、「シンプルで潔く、しかし強い存在感がある」という特徴があり、それは、提供するラーメン「TKM」の特徴に通ずるとも感じました。そして、実は「二二一」の店名は、オーナーの名前である「ふじい」が由来になっているというエピソードがあるのですが、それを聞いた時からぼんやり思い浮かべていた「店名をそのままマーク化すればよいのでは」という直感的なイメージとも一致したのが、「判子」のコンセプト決定の決め手となったのでした。

デザインの比較検討

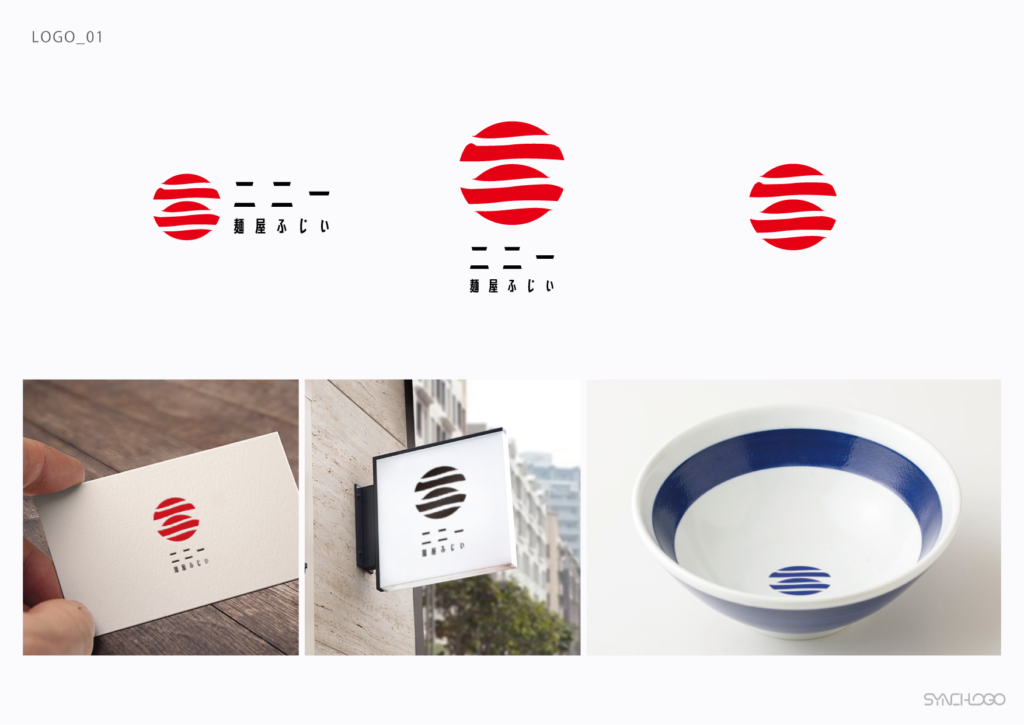

デザインは3案を作成し、比較検討する形で行いました。

一言に「判子」といっても様々なバリエーションがあり、どのパターンの「判子」が今回のロゴに相応しいかを吟味していく必要があると考えたからです。

以下がその3案となります。

いずれの案も、「和」を基調にした外観と内装にマッチするようなテイストで、印象的な店名「二二一」の字面を活かしたデザインとしています。

【1案目】「判子らしい判子」案

一目でコンセプトが分かる、判子らしい判子としたデザイン案です。

正円の輪郭が分かるように「二二一」の3文字でデザインしたシンボルマークは、丁寧に作られた手彫りの印鑑のような判子に見えるかと思います。

また、マークに刻まれた「二二一」の繊細かつ力強い文字は、可読性にはあまり配慮せず、判子らしい雰囲気となることを狙ったものです。そのため看板等に使用する際は、別途店名を添えて使うことを想定したデザインとなっています。

【2案目】「手作り感ある素朴な判子」案

親しみある手書きの雰囲気で描いた、手作り感のある判子としたデザイン案です。

飲食店らしく、手作りにこだわったものを提供する精神を表現したロゴとなっています。

また、読み仮名のように「ふじい」の文字を「二二一」につなげ、マークとして一体的にすることで、汎用的な使い方ができるように工夫しています。店名の字面が際立つよう、シンプルながらもレイアウトにこだわり、リズミカルな雰囲気によって判子らしさを追求しています。

【3案目】「御朱印をイメージした厳かな判子」案

神社やお寺を参拝した証として頂く、「御朱印」のような判子のデザイン案です。

全体を三角形の輪郭とすることで、山のようなシルエットにも見えるようにいたしました。

筆で流れるように書いたデザインによって、華麗さや煌びやかさが感じられるようにしているのが特徴です。また1案目同様、可読性にはあまりこだわらず、また「ふじい」という読み方を示す文字もあえて入れず、御朱印のような厳かな雰囲気となることを優先しております。

デザインの決定

クライアント様との議論の結果、1案目の「判子らしい判子」をベースに、3案目の文字配置をアレンジしたデザインで決定となりました。1案目のマークが採用された理由は、今回のお店にまさに「似合っている」というものでした。

現在の店舗外観におけるロゴの存在は、書道作品の落款さながらの、まさに「判子」の雰囲気。

周辺の競合店とは一線を画す、差別化された佇まいが完成いたしました。

振り返り

このようなプロセスを経てロゴは無事完成したのですが、改めて出来上がったロゴを見てみると、丸をベースにした形、中に店名をあしらったデザイン、シンプルな赤い色、マークを引き立てる文字の配置や字体など、デザインを構成する要素の形・色・バランスがそうなったのにはすべてに理由があり、その理由は「判子」という一つのコンセプトに基づいていることに気付きました。

もしこれらの要素をバラバラで考えるとどうなっていたでしょうか。おそらくは、緊張感に欠け、まとまりのないデザインとなっており、ブランドに似合う以前の、低いクオリティのデザインになっていたに違いありません。

まとめ|ブランドに似合うロゴをデザインするポイント

このラーメン店のロゴ制作事例を通して、ブランドに似合うロゴをデザインするポイントを挙げるとすれば、以下の3つのポイントに集約されるでしょう。

①提供する商品・サービスだけでなく、ロゴが使われる「環境」もすべて確認する

②商品・サービス、ロゴが設置される環境すべてに調和するコンセプトを設定する

③コンセプトから導き出した「理由ある形・色・バランス」でデザインする

もちろん、この3つを守れば必ず優れたロゴがデザインできると約束できる訳ではないですが、世の中にある優れたロゴは、少なくともこの3つを行っていることは間違いありません。

このコラムが、これから誰かにロゴを作ってもらいたいと思っている方、あるいは駆け出しデザイナー達などの参考になれば幸いです。

お問い合わせ CONTACT

ロゴ制作に関するご相談など

お気軽にお問い合わせください。

フォームからのお問い合わせ